The City Below the Hill—A Sociological Study of a Portion of the City of Montreal, Canada. Herbert Brown Ames, introduction by P.F.W. Rutherford, University of Toronto Press, 1972 [1897], 116 pages.

Sans rien dévoiler de la qualité de l’œuvre, ni de son propos, il est difficile de penser à un titre qui reflète mieux le contenu d’une enquête socio-urbaine, comme ceux que les réformistes de la fin du 19e siècle semblent en avoir eu le secret. Avec un titre comme The City Below the Hill, on sait immédiatement qu’on n’aura pas affaire à une tranche de vie à Westmount ou d’autres quartiers cossus à l’ombre du couvert végétal prospère du mont Royal. Aucune confusion possible avec ce que l’auteur identifie lui-même comme ce monde exclusif de la « the city above the hill, […] home of the classes. Within its well-built residences will be found the captains of industry, the owners of real estate, and those who labor with brain rather than hand » (p. 6).

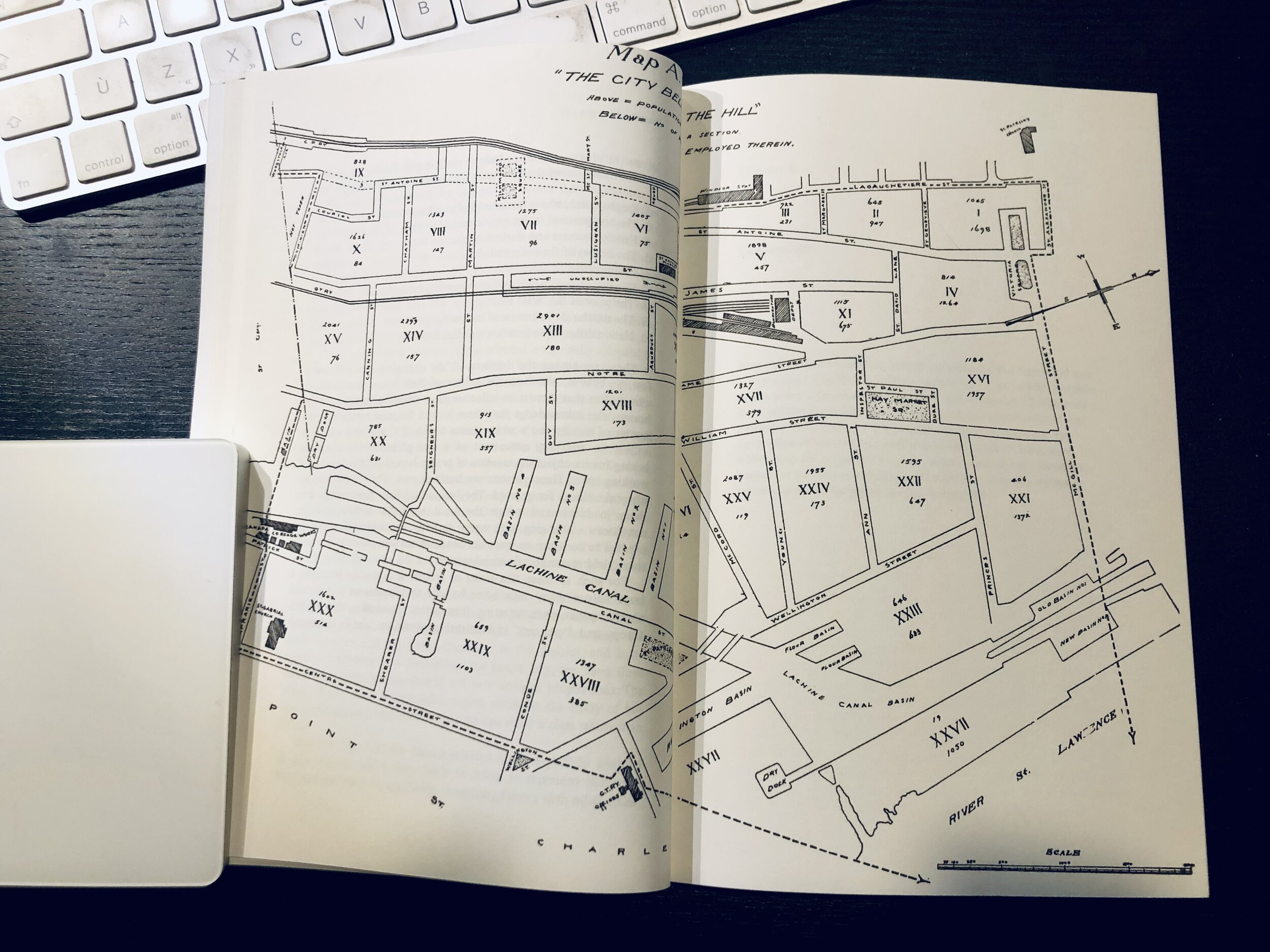

Représentant du meilleur d’un homme de sa classe et des prédilections progressiste, mais conservatrice de l’époque, Herbert Brown Ames se penche ici, dans un esprit de charité et de philanthropie teinté d’une forte dose de paternalisme, sur les conditions matérielles des habitants des quartiers « below the hill ». Il s’agit d’une zone près de l’entrée du canal de Lachine, délimité à l’est par la rue McGill jusqu’au square Victoria, à l’ouest par « the city limits » (environ l’axe de la rue Laprairie), au sud par la rue Centre et le Canal lui-même, et au nord, la falaise, alors occupée par la ligne du Canadian Pacific (et maintenant aussi l’autoroute Ville-Marie). Aujourd’hui, ce sont les quartiers de Griffintown, la Petite-Bourgogne, et un petit bout de Pointe-Saint-Charles (PSC) qui animent ce territoire urbain.

Il faut bien admettre que pour l’époque et pour Montréal, l’ouvrage est unique et précurseur. Herbert Brown Ames, se retrouvant à la tête d’un consortium d’affaire familiale ; il sera de cette classe d’hommes qui profitera de la position et de l’héritage de sa famille pour consacrer une partie considérable de ses énergies à la réforme (ultimement avorté) de l’administration municipale montréalais. Il est un des organisateurs de la Volunteer Electoral League, qui, sur une plateforme de lutte contre la corruption, le portera jusqu’à se faire élire comme conseiller municipal, de 1898 à 1906.

Sur les traces de The City Below the Hill

Les dix « chapitres » présentés ici sous forme de livre ont été, à l’époque de leurs publications en 1897, absorbé par le lecteur à travers une série dans le quotidien The Montreal Star (pratique courante à l’époque). Pour en arriver à ce compte rendu, qui se voulait avant tout factuel, Herbert Brown Ames (HBA) a eu recourt à des techniques de démarchage, de prise d’information, qui ne seraient pas reniés aujourd’hui. De ce travail, l’auteur en tire un ensemble de données statistiques permettant, à défaut de comprendre dans son humanité cette population, de brosser un portrait aussi factuel que possible de leurs conditions (assez pénible) de subsistance. Comme cela était aussi en vogue à l’époque, l’auteur a représenté ses résultats sur autant de cartes du secteur, permettant ainsi de géolocaliser (19th-century style), les situations problématiques.

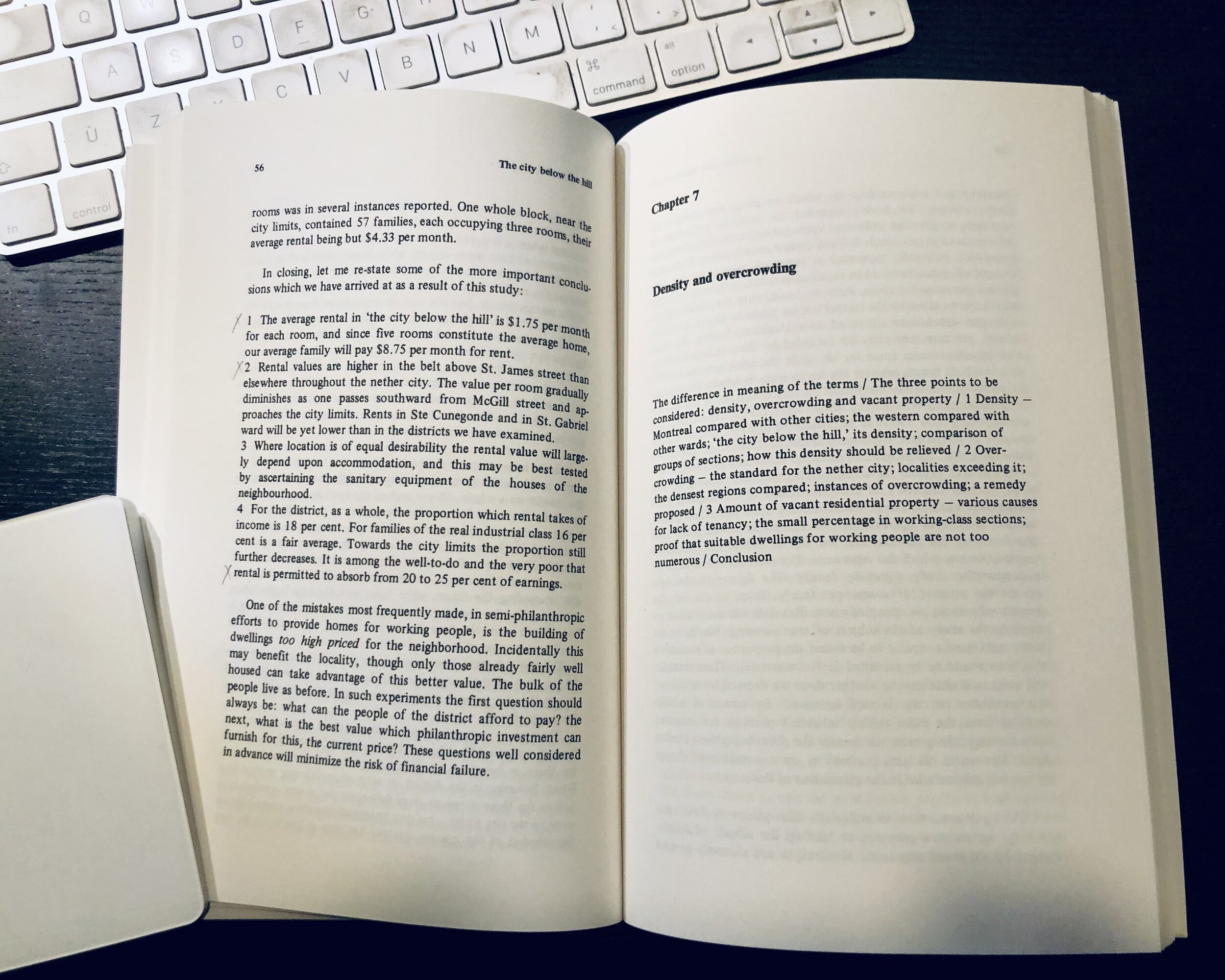

Même si le Griffintown, la Petite-Bourgogne et PSC du tournant d’un autre siècle se laisse assimiler, géographiquement parlant, aux quartiers que nous connaissons, on fait référence ici à un monde aussi sociologiquement qu’urbainement (pour faire un néologisme) révolu. « The city below the hill » d’alors est non seulement le cœur industriel du Canada, mais aussi un milieu de vie pour la vaste majorité des gens y travaillant de leurs mains ; des hommes, des femmes et même des enfants qui contribuent à la subsistance de leurs ménages. Au-delà de la densité des habitations, « cheek by jowl » avec les industries, le manque d’espace naturel (ironiquement, il y a maintenant un parc HBA) et un certain « overcrowding » des milieux de vie (le fléau des « rear tenements »), la vraie situation problématique est celle du déficit en équipements sanitaires (eau et égouts branchés). Ce sera le grand combat du début 20e siècle à Montréal.

Non content de faire ses diagnostiques sociaux et urbains, HBA utilisera sa fortune (et encouragera les hommes de sa classe à faire de même, sans succès) pour réaliser, entre les rues Ann et Shannon (intersection rue William), le Diamond Court, un complexe « of workingmen’s dwellings » (p. 108-109), un type de projet découlant de la philosophie du « 5 per cent philanthropy » (et comme tout dans ce quartier, maintenant plus qu’un souvenir). J’aimerais à explorer cette pratique dans l’année qui vient.