Bourgeois Utopias—The Rise and Fall of Suburbia. Robert Fishman, Basic Books (Perseus Books), 1987, 208 pages.

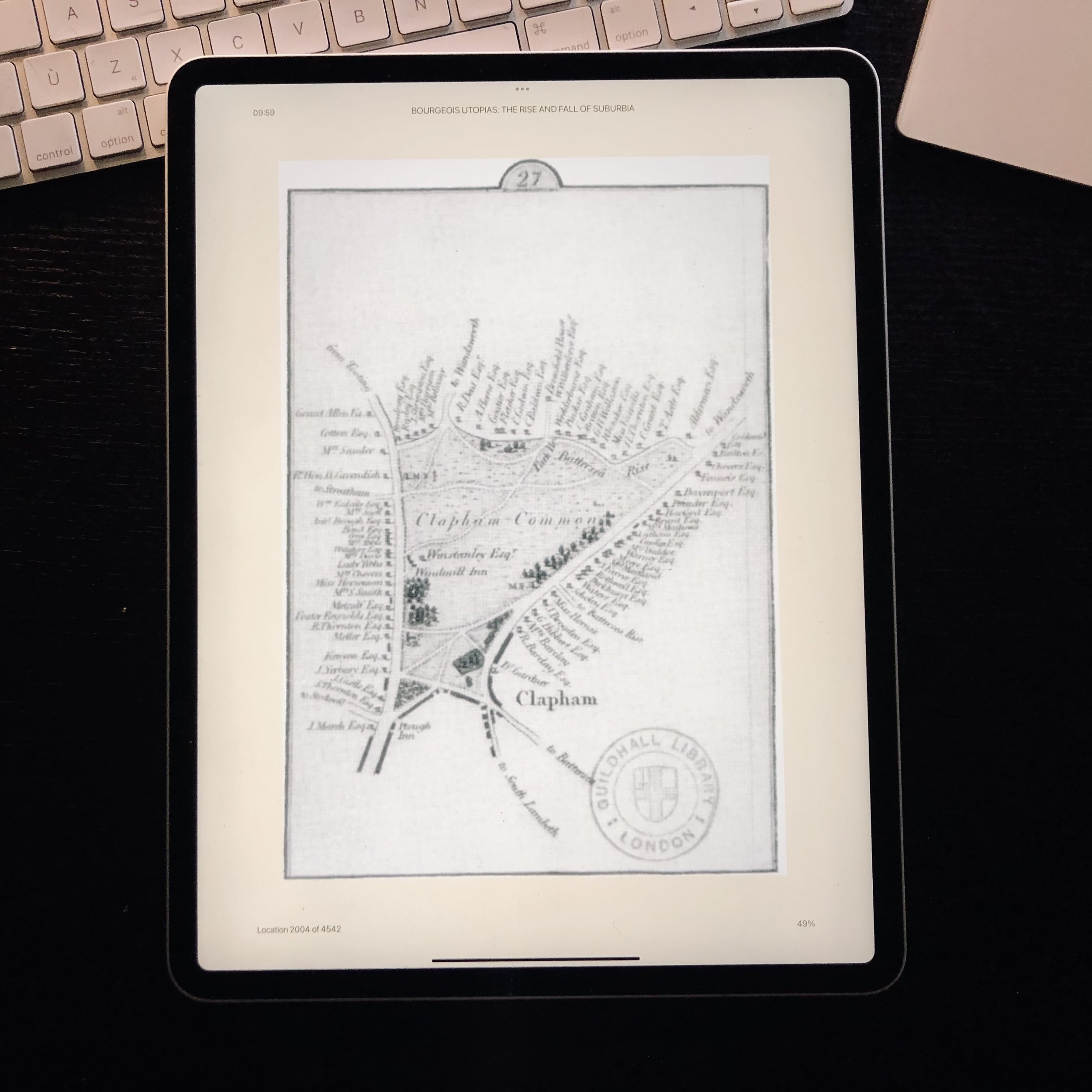

Si la banlieue a connu plusieurs incarnations depuis ses premières manifestations dans l’Angleterre préindustrielle, un des éléments inattendus que ce livre vient mettre en relief est le rôle fondamental joué par le mouvement évangélique (tel que représenté par William Wilberforce et particulièrement la secte de Clapham). On parle ici d’un mouvement qui a réussi, en définissant cet idéal résidentiel autonome pour elle-même et la bourgeoise en général, l’invention et la mise en œuvre de son propre coin de paradis.

En prenant les pourtours de Londres comme toile de fond pittoresque, mais trouvant sa véritable expression dans des cités industrielles comme Manchester ou Liverpool, la périphérie des villas de weekends et de vacances passe rapidement à résidence permanente de la famille bourgeoise. Se produit aussi, fin 18e, début 19e siècle, un glissement idéologique, matériel et même théologique qui insuffle un sens nouveau au noyau familial. Jusqu’alors composée d’un large groupe habitant sous un même toit au cœur de la ville marchande, ce qui incluait le personnel de service, mais surtout les apprenties attachées au maître de maison ou au maître d’œuvre (à la Chippendale), la famille se recentre sur son «coeur», soit les parents, les enfants et plus rarement quelques membres de la belle-famille. On cherchera alors à loger cette famille recentrée loin des tentations et des influences perverses de la ville, surtout afin de préserver et d’offrir un milieu sain pour les plus jeunes et les membres féminins de cette nouvelle famille bourgeoise.

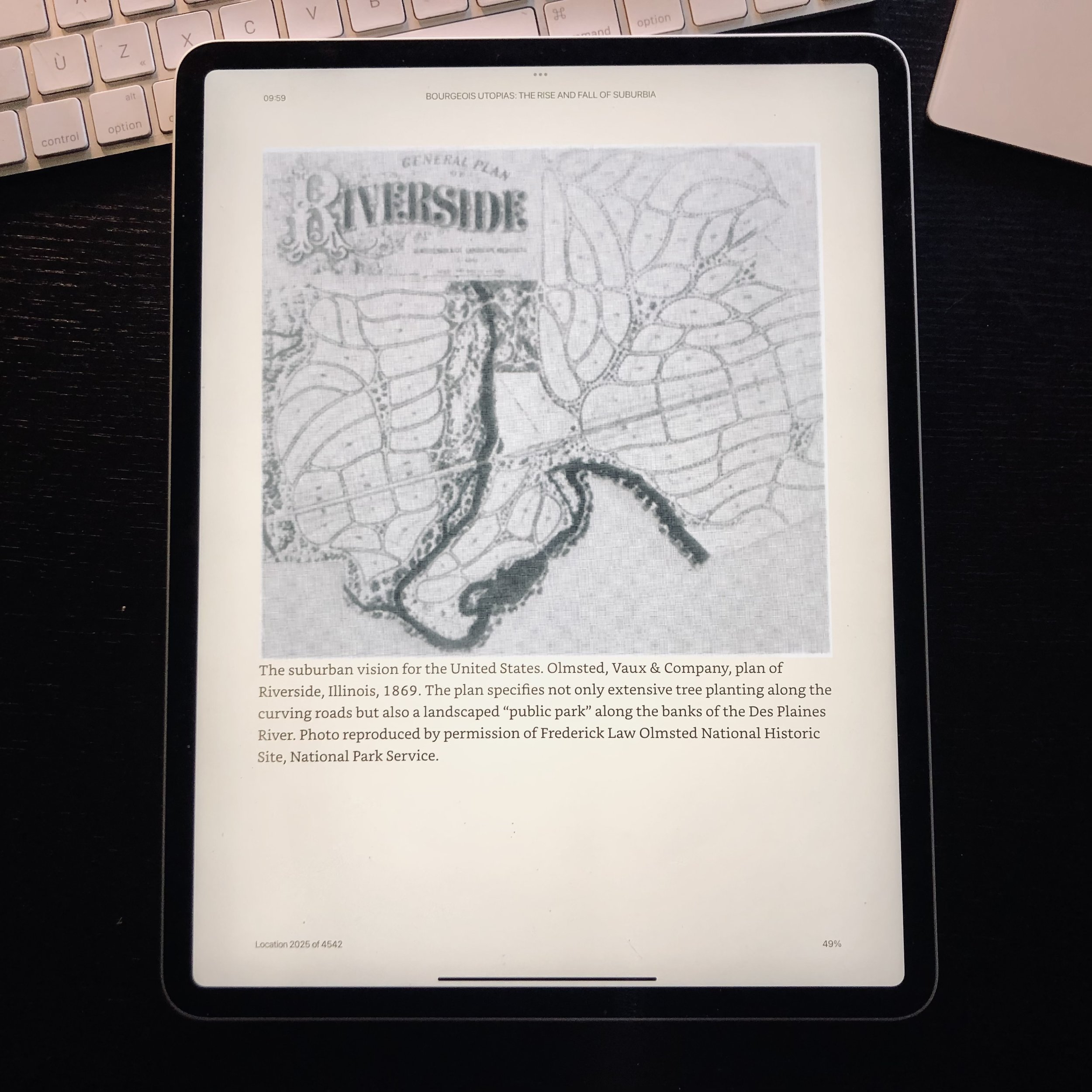

Selon cette nouvelle idéologie ayant cours dans la haute bourgeoisie britannique, c’est en faisant construire ces résidences sises dans un pittoresque naturel et isolées des caprices urbains que la femme du foyer allait créer cette oasis de paix pour son homme et sa famille. Ces nouvelles résidences se construisent aussi dans la plus grande fièvre spéculative ; harmonie entre Dieu et l’intérêt pécuniaire. Dans les grandes villes industrielles de la première moitié du 19e siècle, la résidence familiale bourgeoise allait ainsi continuer à s’isoler loin du centre urbain, qui se videra de cette présence pour mieux intensifier sa fonction commerciale. C’est ce modèle qui inspirera les précurseurs américaines comme Frederick Law Olmsted, Andrew Jackson Downing et Catharine Beecher.

Sur les traces de Bourgeois Utopias

Pendant que le processus de suburbanisation se poursuivra vers des formes architecturales et urbaines particulières dans l’Angleterre victorienne et aux États-Unis avec le développement des banlieues pittoresques (Llewellyn Park, Riverside, Illinois) et de tramway (streetcar suburbs), la France connaîtra une concentration de ses élites dans son centre urbain parisien, un processus clairement explicité ici par l’auteur. Encore aujourd’hui, le sens (symbolique, urbanistique et architectural, sociologique et démographique) du mot «banlieue» est très différent dans l’Hexagone. La capitale française en est l’exemple premier et Monsieur Robert Fishman prend soin de décortiquer en quoi la symbiose si unique entre l’État français, le monde de la finance et les grands entrepreneurs en construction de l’époque, durant les dix-sept ans du Baron Haussmann à la préfecture parisienne, va loin pour expliquer cette occupation continue et le maintien du centre urbain comme lieu de prestige, autant à des fins commerciales, financières et surtout dans le cas qui nous concerne, résidentiel.

Tout au long de l’ouvrage, le point particulier que cherche à faire l’auteur est que la banlieue, comme développé aux États-Unis, trouve ses origines dans la banlieue anglaise pré et postindustrielle; cet argument est en contraste avec l’autre classique de la même époque, Crabgrass Frontier, qui au contraire met l’accent sur l’originalité de la banlieue américaine. Les deux démarches font sens et ne s’opposent pas fondamentalement; une lecture attentive apporte surtout des perspectives complémentaires plus que contradictoires.

Un chapitre unique à cet ouvrage est celui sur le développement de Los Angeles, la «suburban metropolis», sans pair et sans pareille, qui avait presque réussi à nous faire croire à son mirage, du moins jusqu’à l’éclatement de ses contradictions dans les années 1960 avec Watts. Le passage d’un étalement presque idyllique (avant le cauchemar du track housing systématique), soutenu par les «Red Cars», au rejet de ce mode pour l’automobile, détruisant ainsi la possibilité d’une centralisée naissante, le tout exacerbé par une spéculation foncière aux intérêts politiques et financiers inextricables, est d’une tristesse assez lourde, surtout à la lumière de ce que nous savons aujourd’hui.

Pour demain, Technoburb, diffusion à la H.G. Wells ou Broadacre City à la F. L. Wright? Je ne sais pas vraiment, mais la semaine prochaine, nous allons voir s’il serait possible d’amender la banlieue existante.

La semaine prochaine (5 mai), un doublet de livres pour fermer cette série sur la banlieue : Suburban Nation—The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream et Sprawl Repair Manual en guise de message d’espoir?