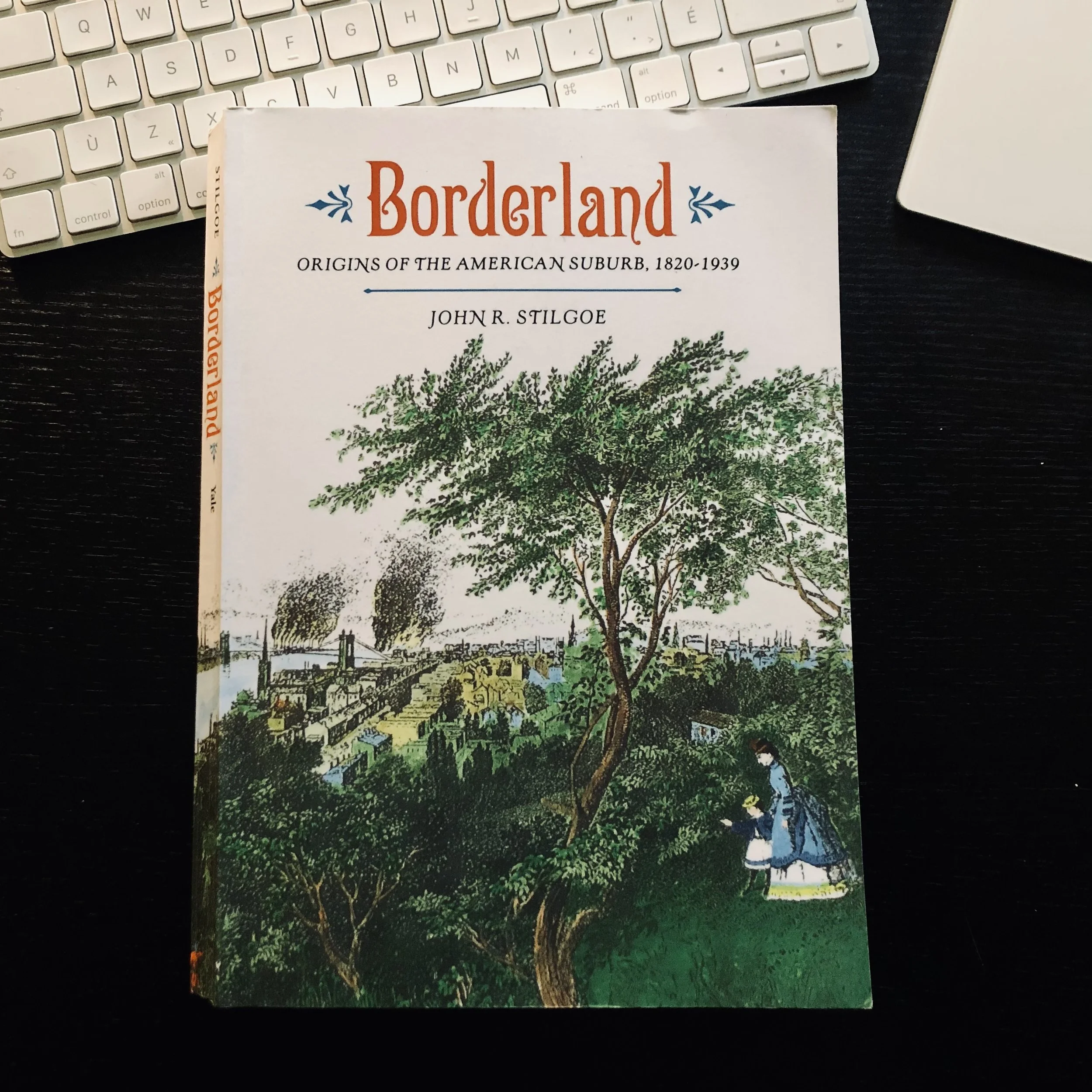

Borderland—Origins of the American Suburb, 1820-1939. John R. Stilgoe, Yale University Press, 1988, 353 pages.

Pour nous plonger un peu dans le matériel et le ton qui caractérise cette «préhistoire» de la banlieue américaine, John R. Stilgoe nous présente ce passage de Susan Cooper (Rural Hours), celle qu’on appelait la «witch-hazel» de cette nouvelle identité (le borderland) qui ne se réclame ni de la ville, ni de la campagne, ni de la banlieue, mais qui emprunte des éléments au trois : «We are the borderers of civilization in America, but borderers of the nineteenth century, when all distances are lessened, whether moral or physical.» Il y a beaucoup à décortiquer dans cette phrase, et l’auteur de ce livre est le guide parfait pour entreprendre cette balade, remplie de chemins inattendus, entre villes et frontières émergentes.

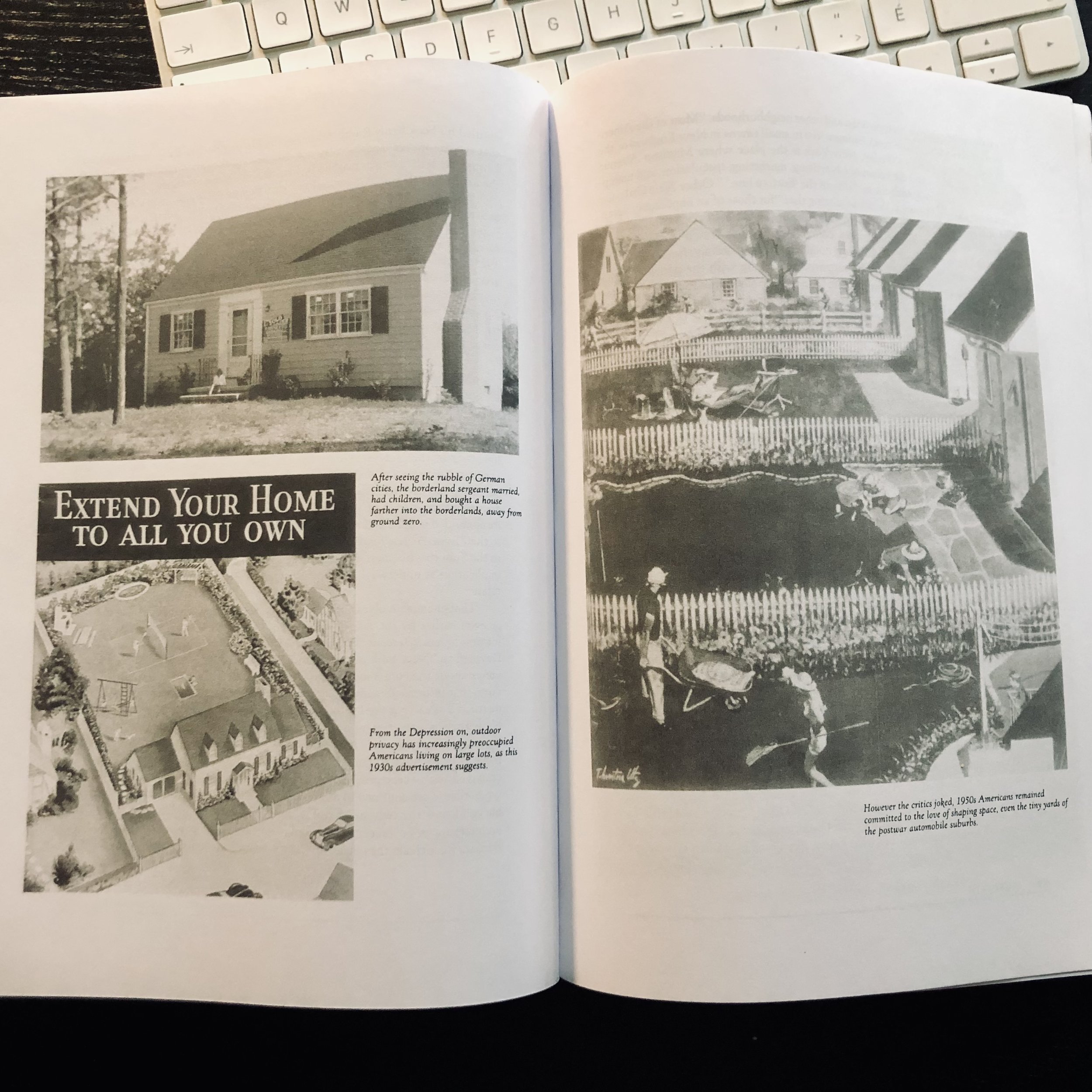

À la conquête de ce territoire alors souvent décadent et laissé en friche (slovenly farms—tel qu’ils étaient qualifiés à l’époque), on trouve justement un public citadin désespéré de s’imaginer transcender sa condition d’urbain, tenaillé par la nouvelle économie manufacturière et industrielle, prisonnier d’un capitalisme qui transforme sous ses yeux la ville en milieu hostile à cette famille bourgeoise, qui commence à demander mieux de la vie et qui en a les moyens. C’est face à cette situation et avec le développement de nouveaux moyens de mobilité (trains, tramway, omnibus) que, pour les plus fortunés, la perspective de nouveaux territoires, jusqu’alors impossible d’atteinte, s’ouvre et se développe sur une base régulière pour l’habitation. Ni vraiment du domaine de la banlieue (le plus souvent en continuité avec la ville), ni vraiment du domaine de la maison lointaine de vacance, la résidence du borderland trouve son sens dans sa capacité à faire oublié la ville, à rattacher ses résidents grâce à une mise en scène du naturel (improvements) et à recentrer l’existence des habitants de ce foyer nouveau genre du 19e, début 20e siècle.

Cette résidence borderland vient ainsi reconstruire le paysage de la périphérie des villes. Ce qui était le domaine de la «slovenly farm», parfois même abandonné, est repris en main par ce public urbain fortuné et motivé à faire revivre ce territoire selon des besoins contemporains qui lui sont propres.

Sur les traces de Borderland

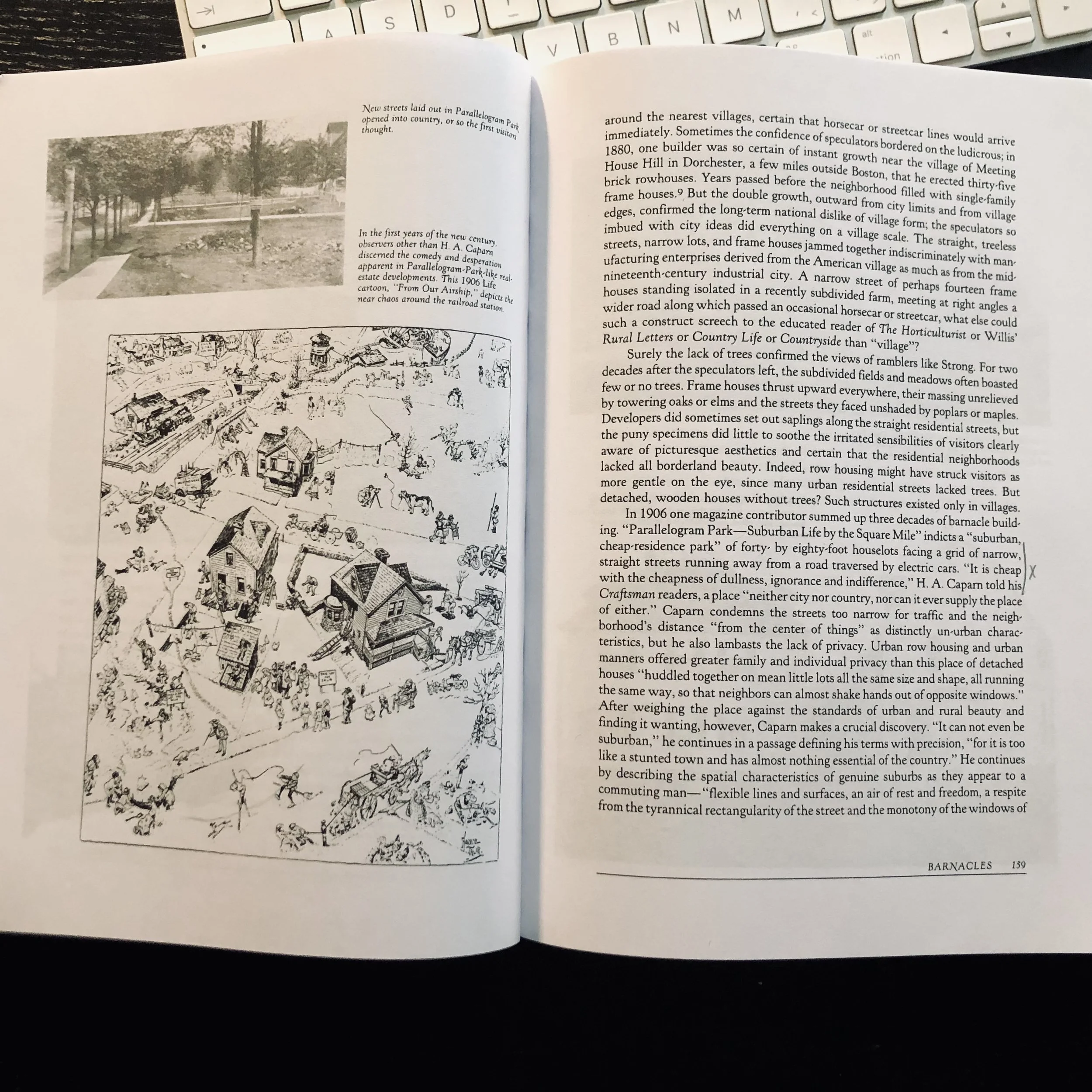

Ce livre n’a pas comme objectif de démasquer toutes les causes de l’exode vers ces nouveaux borderlands, mais il aurait été difficile pour l’auteur de ne pas mentionner certains des facteurs qui incitait quelques jeunes ménages fortunés à passer leurs existences aussi loin de leurs centres d’activités professionnels. Puisqu’on parle bien ici de gens qui conservent un lien essentiel et quotidien (du moins pour l’homme du couple, mais aussi parfois pour elle) à la ville. L’auteur pointe vers une littérature populaire et popularisée par un riche éventail d’hebdomadaire et de mensuels qui vantaient les vertus curatives d’une vie loin du stress et des formes les plus débilitantes d’affliction nerveuses, touchant particulièrement les hommes. Pour la femme du couple, la résidence en borderland offre simultanément autonomie et intimité, l’occasion de construire une oasis réparatrice pour son homme et à leurs progénitures, le plus sain et stimulant des milieux, loin de la pollution urbaine. Parfois, le langage utilisé par les auteurs dans les périodiques est plus franc, comme cet article de 1906 dans Suburban Life, où l’on apprend que : «There is no race problem in Shenandoah—no colored people and no foreign population. There are no slums, no tenements, no double houses, and no shacks.» Une façon sans ambiguïté de décrire l’idéal borderland.

Mais pour être parfaitement honnête, les gens qui occupaient ce borderland ne voulaient aucunement se laisser associer à la caricature facile qu’en faisait certains contemporains, comme dans Main Street ou Babbitt de Sinclair Lewis. Loin d’être la frange réactionnaire face aux nouvelles réalités urbaines, l’auteur démontre, par son analyse particulière, que cette frontière se rattachait en plusieurs points aux façons les plus modernes de vivres l’urbanité. Les parallèles (absolument involontaire, puisque ce livre date de 1988) qu’il est possible de faire avec nos manières de vie contemporaine (en 2022) ne manquent jamais de faire réfléchir.

De la ferveur des come-outer en passant par les affligés du newyorkitis, des développeurs ayant eu l’audace et le courage d’entreprendre des modèles aussi différents que Forest Hills et Shaker Heights, Borderland est le livre qui nous fait imaginer, vivre et comprendre cette préhistoire de la banlieue.

La semaine prochaine, le troisième livre dans notre série sur la banlieue : Building Suburbia—Green Fields and Urban Growth, 1820–2000