Freewaytopia—How Freeways Shaped Los Angeles. Paul Haddad, Santa Monica Press, 2021, 408 pages [ebook lu sur l’application Kindle]

Cette chronique est le deuxième et dernier bonus dans notre série Trans&Transit

Je pensais trouver, en lisant Freewaytopia, une justification, un raisonnement structurant qui aurait permit de situer la prolifération des autoroutes dans le County de Los Angeles (LA)—il y en a 24—et dans la ville—il y en a 12 avec une présence significative—à l’intérieur d’une logique transparente et particulière à la métropole de la côte ouest américaine. Je ne pense pas que ce soit attribuable à une insuffisance ou un défaut de la part de l’auteur, Monsieur Paul Haddad, qu’à la fin des quelque 400 pages de cet ouvrage, on se trouve tout aussi incapable qu’au début d’en tirer un récit cohérent ou une explication convergente (1). On cherchera en vain ici l’histoire qui permet de se consoler qu’au bout de ce long processus, ayant laissé 12 cicatrices profondes (sans parler des interchanges) dans le tissu urbain de LA, la ville s’en sorte plus résiliente. L’investissement colossal en ressources, en argent, les dislocations engendrées (les autoroutes ont été percées à travers des quartiers déjà bien structurés) auront-ils été autre chose que l’imposition d’une sombre esthétique figée de béton afin d’accommoder un mode de transport privé, l’automobile ? Si au moins cette infrastructure avait servi à combler les ambitions qui s’y attachaient (facilité des déplacements, productivité, etc.)

Ainsi, du moment qu’un nouveau corridor autoroutier était ouvert, toujours dans l’espoir d’assurer une fluidité de circulation à la vitesse freeway, en symbiose avec la nouvelle idéologie automobile, aussitôt cette autoroute devenait, comme aimait à le répéter le comédien et emcee bien connus de l’époque, Bob Hope, le meilleur et le plus gros stationnement à ciel ouvert au monde (en parlant du Hollywood Freeway). Dès la fin des années 1950, la plupart de ceux qui utilisaient le système pouvaient constater que quelque chose était off, même si très peu de gens avaient les mots pour l’articuler et encore moins d’entre eux, s’ils les avaient entendus, auraient été prêts à y croire et surtout à en tirer les leçons appropriées.

C’est ainsi que d’illusion en illusion, ces routes aménagées sans arrêt, les «freeway», finiront par consumer, découper et définir tout le paysage urbain de LA.

Sur les traces de Freewaytopia

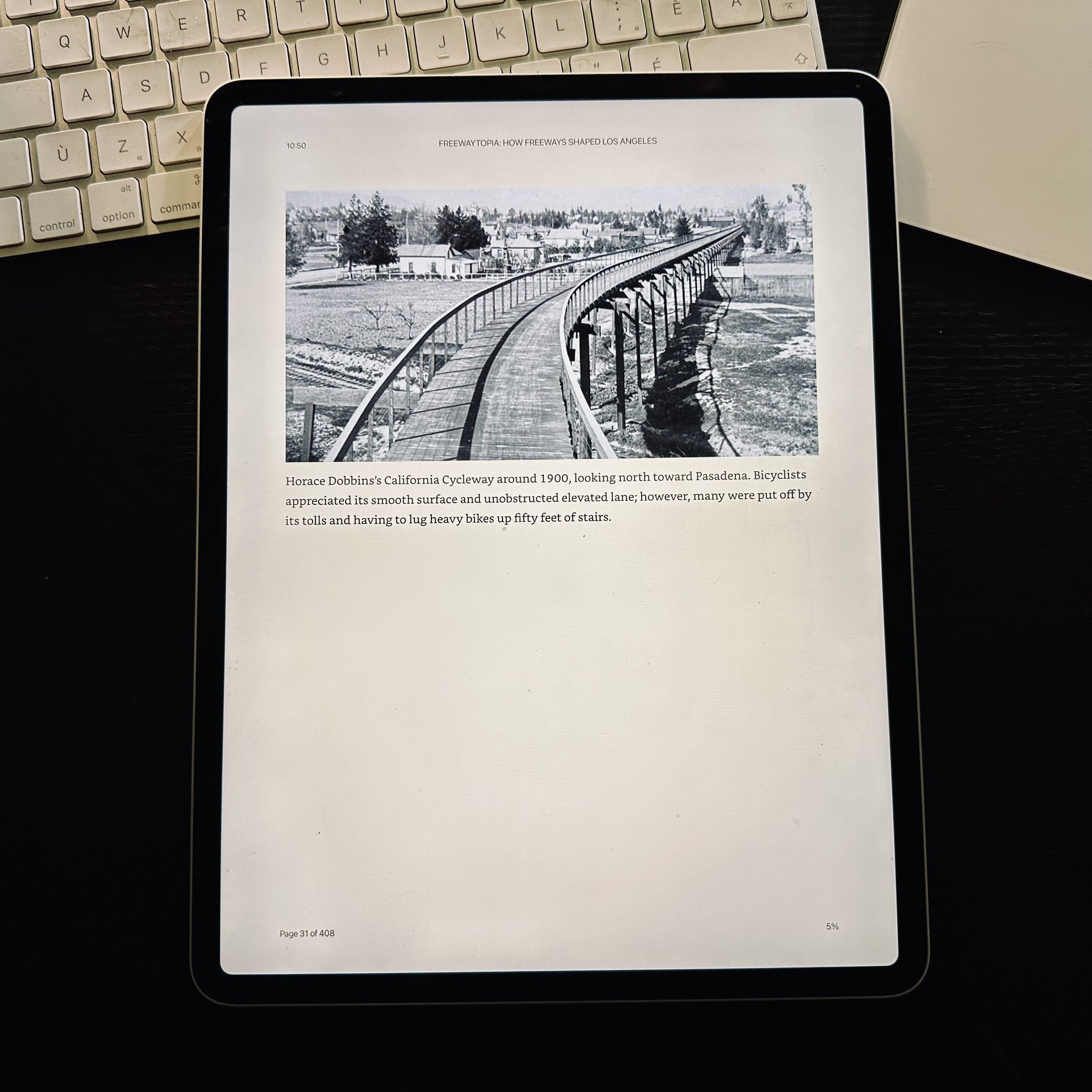

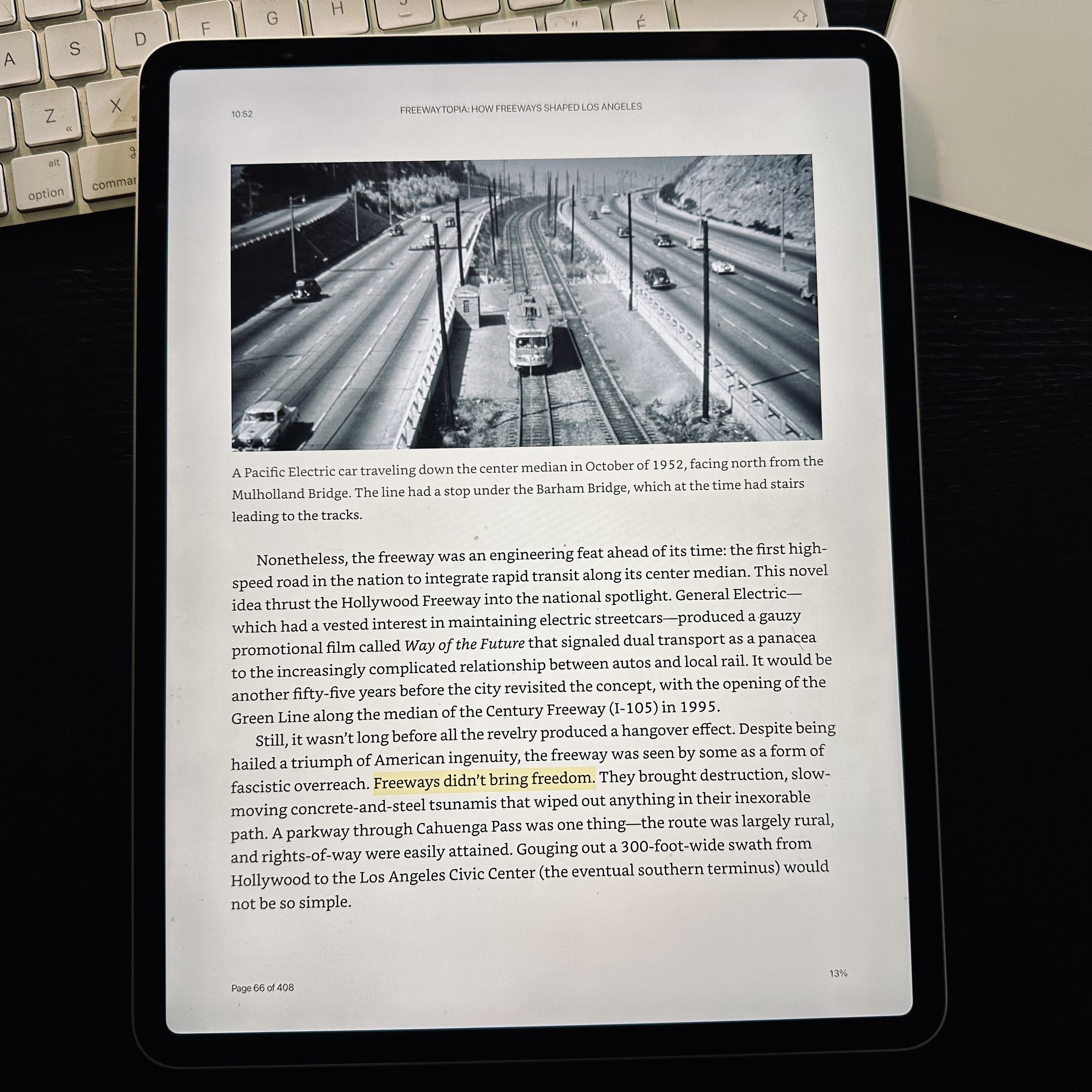

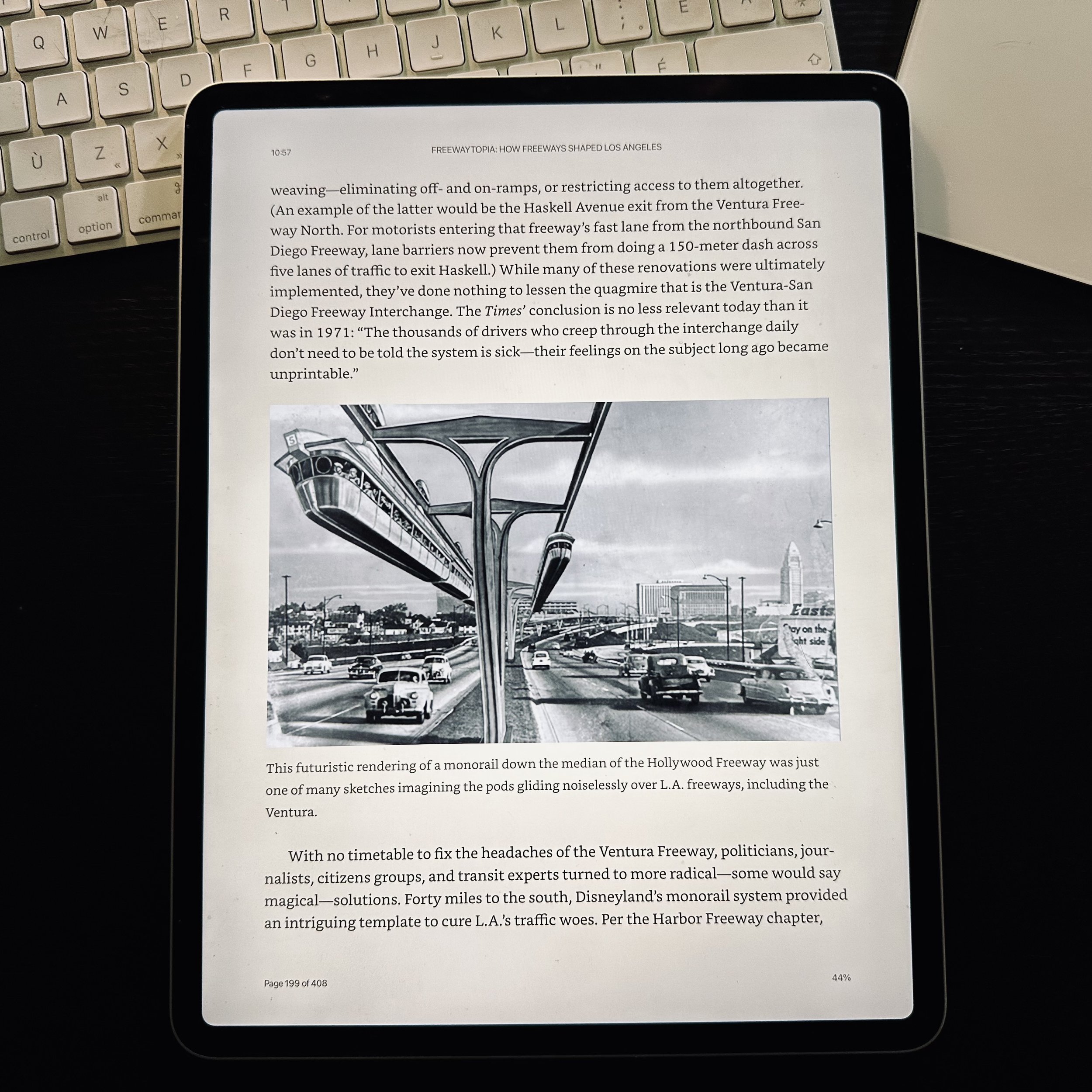

Le premier « vrai » tronçon de freeway, inauguré en 1938, l’Arroyo Seco Parkway, est construit dans le lit d’une rivière, qui accueillait jadis, au tournant du siècle, une piste cyclable payante sur pilotis (voir quatrième photo). Plus tard, un monorail aérien y circulera quelques années. Dans les années 1950, pour faire passer la pilule amère de l’ordinaire autoroutier, on fera miroiter un futurisme factice en proposant un système de monorail dans l’emprise centrale des autoroutes (voir dernière photo), comme une forme appauvrie et édulcorée de Wuppertaler Schwebebahn. Tandis qu’une ville allemande de taille moyenne comme Wuppertal dispose d’un système opérationnel depuis plus de 120 ans, LA doit encore se contenter d’un réseau de plus en plus étouffant d’autoroutes urbaines (2).

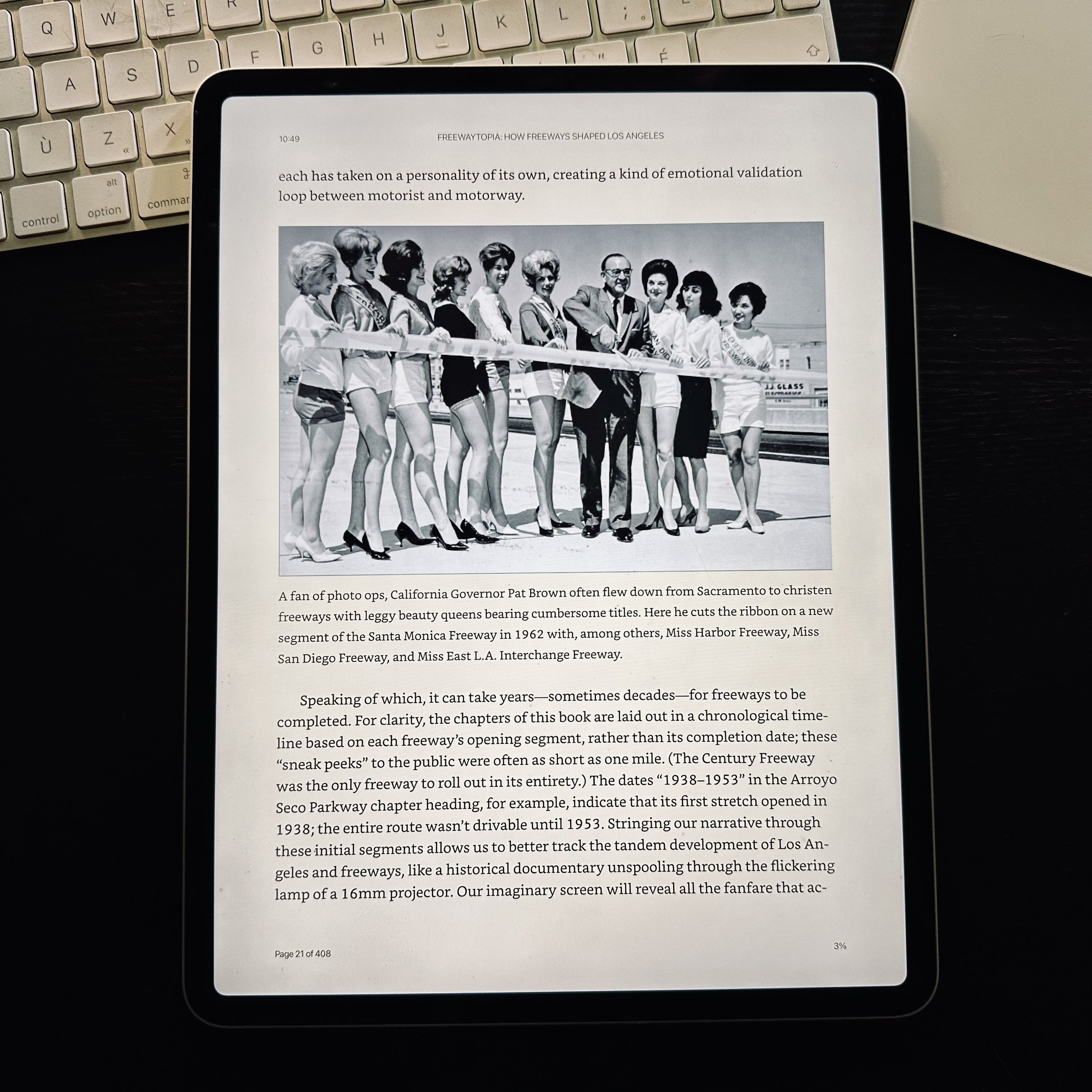

Monsieur Haddad n’accapare pas beaucoup de pages à nous exposer le pourquoi des 12 autoroutes qui forment le cœur de son ouvrage, mais le lecteur qui se satisfait d’une histoire culturelle doublée de portraits impressionnistes des personnages de la politique locale y trouvera son compte. Les rares figures d’oppositions étaient elles aussi d’envergure locale et ne s’opposaient généralement pas à la réalisation des autoroutes, mais plutôt au passage de certains segments dans leurs quartiers. Jusque dans les années 1970, l’opposition était isolée, fragmentée et facilement déjouée. Mais lentement, avec les nouvelles lois fédérales et de l’état californien sur la consultation populaire et de revues environnementales, ainsi que l’explosion des coûts en tout genre, la prépondérance des arguments en faveur des autoroutes s’est considérablement érodée, au point qu’aujourd’hui, l’auteur admet que la belle époque des autoroutes est révolue. En 2004, seuls 61 % du réseau prévu dans les années 1940 était complété, et on peut espérer que cela ne bouge plus.

On n’aura pas vraiment d’autre choix que de se tourner un peu vers l’art cinématographique et télévisuel, comme le fait l’auteur, pour sublimer une partie de notre émerveillement ou éponger notre boule de chagrin face aux entailles autoroutières de LA. Il y a plus de 40 ans, c’était la série CHiP’s qui introduisait jovialement le monde à ce réseau surréel. Mais pour se bercer du vibe contemporain d’LA, je recommande une soirée de rêve avec La La Land (3).

(1) Le hasard fait que cette semaine, Alon Levy sur son blogue Pedestrian Observations, donne un résumé assez crédible de la situation qui a engendré une domination sans partage de l’automobile à LA (The Origines of Los Angeles’s Car Culture and Weak Center). Cela dit, de l’un ne découle pas nécessairement la réponse « autoroutière » si massive et particulière à la ville des anges.

(2) Oui, le County de LA possède aussi un réseau de transport public (Metro), mais il est loin de définir la région et sa ville comme le font ses 12 autoroutes urbaines.

(3) Cette ouverture dansée sur le HOV flyover qui relie le Century et Harbor Freeways avec vue unique sur le Downtown… Only in LA!