Bowling Alone—The Collapse and Revival of American Community—20th Anniversary Edition. Robert D. Putnam, Simon & Schuster, 2020, 592 pages. [Version e-book lu sur application Kindle]

Il y a un peu plus de vingt ans paraissait ce livre phare pour la compréhension de la notion de capital social, ou plus précisément pour comprendre l’effritement observé de cette «ressource», fondatrice de nos liens en société, selon certains. Comme le dit lui-même l’auteur en introduction, il pensait devoir écrire ce livre afin de «prouver» ce phénomène que lui et ses collègues avaient observé dans les bases statistiques. Mais finalement, ce que les gens voulaient vraiment entendre, c’était comment renverser le phénomène, et même, s’il était encore possible de le faire. Tout le monde tenait pour acquis la véracité de l’observation fondamentale de l’ouvrage, soit que, dans les trente dernières années du 20e siècle, les gens se désengageaient massivement de toutes formes d’associations demandant un investissement en temps, une énergie humaine «de proximité» (un face-à-face). Bien sûr, en excellent scientifique qu’il est, Monsieur Putnam livre entièrement sur les fondements de la preuve, au point que comme toute démonstration exhaustive, on ne manquera pas, durant la lecture, d’être plus convaincu par certains points que par d’autres.

Ce qui est vraiment impressionnant, pour une personne ayant justement atteint l’âge adulte dans les trois dernières décennies du 20e siècle, c’est justement cette situation «d’avant», le niveau extraordinaire de l’implication d’une vaste tranche de la population adulte et des jeunes dans une multitude d’organisations volontaires. Ainsi, pour nous (la génération X), il faut bien comprendre que ce qui est décrit comme ce repli participatif général ne peut pas vraiment être considéré comme une situation intrinsèquement anormale ou même une perte fondamentale, même si l’auteur démontre bien que nous en payons un prix élevé (dépression, maladies chroniques, suicides).

Puisque l’auteur analyse ici spécifiquement les États-Unis, il est incontournable qu’il soit question des dénominations religieuses, mais loin de constituer le fondement de la participation citoyenne, celles-ci n’étaient qu’un des niveaux d’implication. En fait, toutes les facettes de l’identité (genre, ethnicité, métier ou profession, entraide communautaire, école et vacances estivales, divertissement, etc.) semblaient être prétexte pour organiser et participer activement dans une association. Tous ces groupes étaient autant d’occasions d’engranger de cette version traditionnelle du capital social.

Sur les traces de Bowling Alone

L’auteur démontre bien comment le second conflit mondial a cristallisé, dans la génération qui a grandi durant cette période, une solidarité unique face à l’adversité et une volonté de participer dans la construction d’une société meilleure. En fait, cette croissance dans la participation associative de toute sorte avait débuté avec les premières années du 20e siècle, mais sera vraiment explosive après 1945-50. Le plus haut de la vague sera atteint au milieu des années 1960, pour ensuite décroître assez rapidement, même si certains groupes résistent à la tendance (surtout des groupes de la droite religieuse), sans toutefois la freiner.

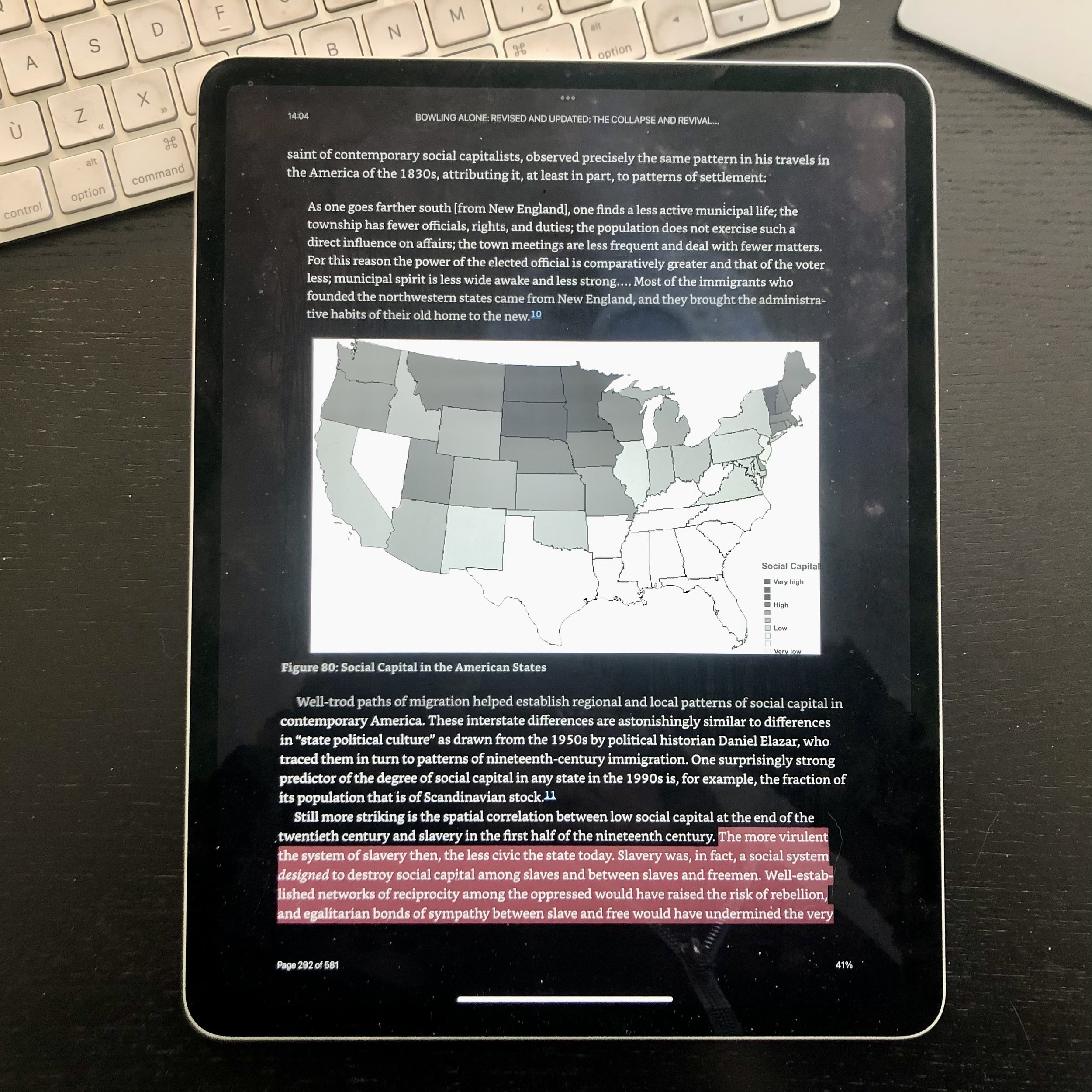

Même s’il faut admettre qu’il y a une décroissance assez universelle dans la participation directe des gens dans des organismes associatifs, cela ne veut pas dire que le capital social se perd linéairement. L’ouvrage démontre que ce dernier se transforme et change de nature. Ces liens de confiance et de réciprocité ne sont certainement pas de même nature qu’au plus fort de la vague, mais cela ne veut pas dire que les bénéfices sociaux de ce capital, même dilué, soient inexistants. Une carte du livre (troisième image) montre les zones avec un plus fort capital social (plus foncé). Pour qui connaît les États-Unis, il n’y a pas vraiment de surprise; il est difficile de bâtir et d’entretenir du capital social lorsque les États, à la source du système esclavagiste et ensuite, Jim Crow, n’ont jamais vraiment expié. Comme le souligne l’auteur, «[s]lavery was, in fact, a social system designed to destroy social capital». Il rappelle aussi que Jane Jacobs, dans son plus fameux livre, affirmait que «social capital is what most differentiated safe and organized cities from unsafe and disorganized ones»; c’est probablement un constat qui fait encore sens aujourd’hui.

Cela dit, le capital social, tel qu’il s’incarne dans cet ouvrage, est probablement bien révolu. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrions pas bénéficier d’une solidarité sociale actualisée. Cette édition du livre, avec une postface qui tient compte de la nouvelle donne des médias sociaux et post-pandémique, permet d’envisager plusieurs manières de cultiver un capital social renouvelé.