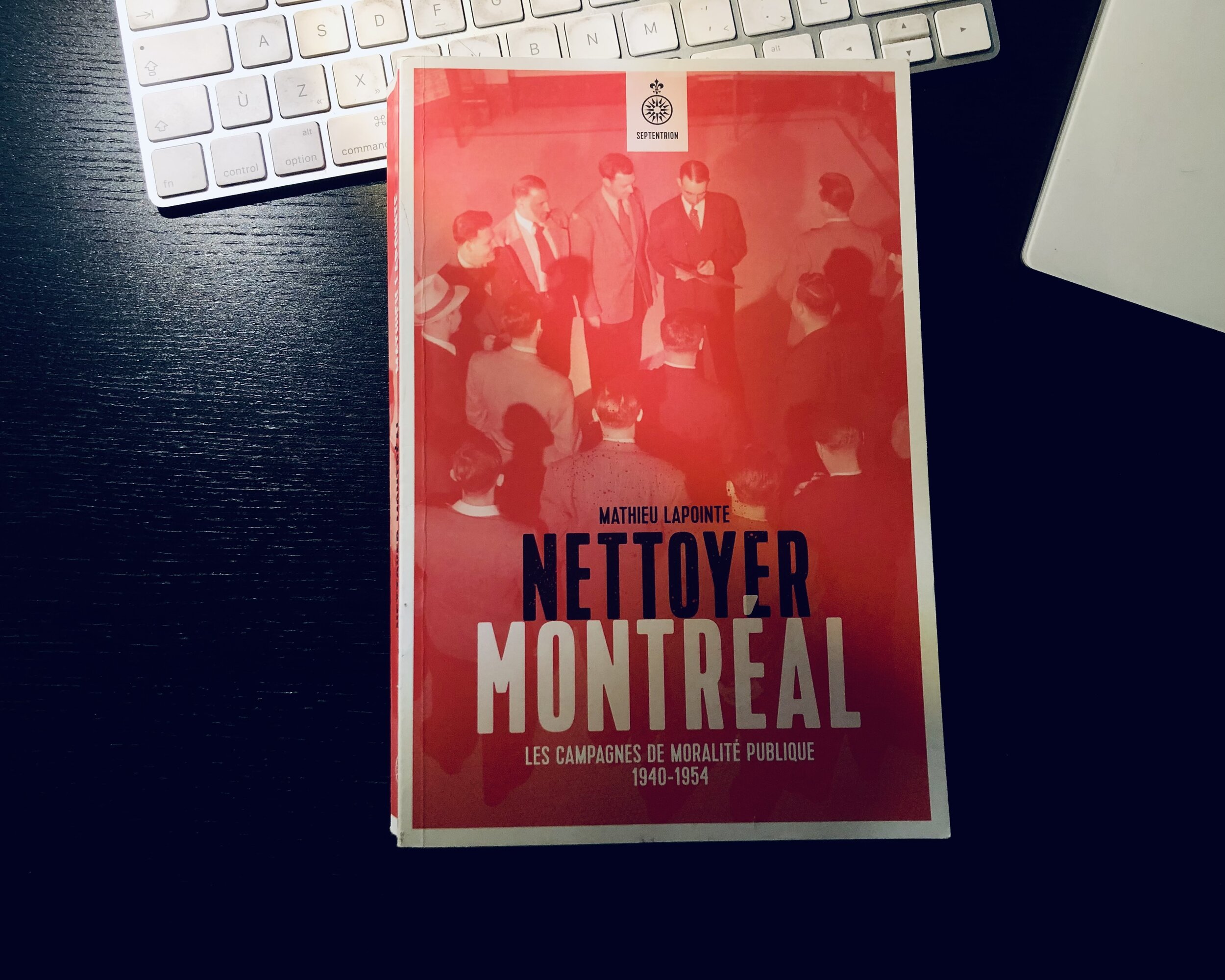

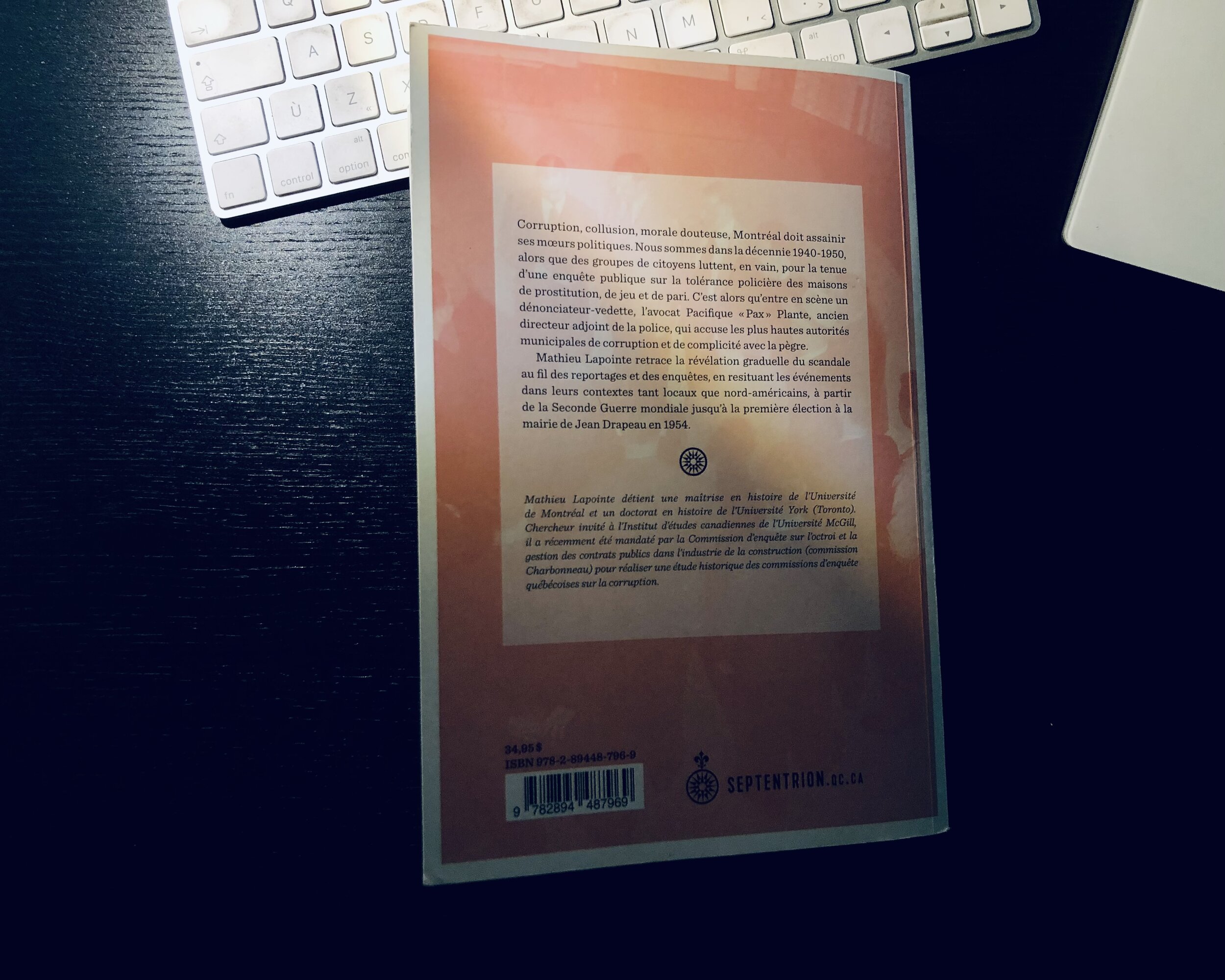

Nettoyer Montréal—Les campagnes de moralité publique, 1940-1954. Mathieu Lapointe, Éditions du Septentrion, 2014, 395 pages.

Pour les Montréalais (de cœur, de résidence et d’amour !) de ma génération, si l’on connaît quelque chose du Montréal des années 1940-50, c’est surtout pour sa réputation (que l’on imagine un peu surfaite) de « swing city » musicale, de « ville ouverte » aux jeux et à l’alcool, de cité accueillante et tolérante de tous les « vices commercialisés ». Additionnez le tout d’un certain « je ne sais quoi » d’exotique et risqué (sorte de « Paris » nord-américain, à rabais), lieu par excellence d’une « marchandise » féminine facile, et le portrait est complet. Dans le meilleur des cas, cela donne des histoires comme celles racontées dans un roman de Mordecai Richler ou dans les mémoires spécifiques à cette période de Bill Weintraub, City Unique. Les locaux et les gens de passage profitaient pleinement des agréments de la métropole canadienne. Tellement que, plus de 60 ans après que nos quartiers et nos mœurs politiques municipales s’en soient extirpés, ces caractéristiques illicites viennent trop facilement à l’esprit d’un néophyte à la nostalgie déplacée.

Dans l’extraordinaire travail d’histoire qu’est Nettoyer Montréal, on apprendra que l’on n’avait pas absolument tort d’être marqué par cette caractérisation de Montréal comme d’une cité au centre du commerce des plaisirs illicites et de la tolérance du vice. L’auteur, qui semble s’être fait une spécialité du thème de la corruption municipale, nous brosse ici un portrait magistral de cette histoire, autant sur le plan intellectuel que sur le plan matériel ; le portrait d’une métropole tenaillée par un « underworld » criminalisé, agissant avec la complicité tranquille des édiles municipaux et d’une police « autonome ». C’est aussi (surtout même) l’histoire fascinante d’une génération montante de la classe moyenne « canadienne-française » qui commençait à se définir de façon moderne et qui était de plus en plus inconfortable de constater son exploitation et ses humiliations en continu dans cet univers urbain qu’elle souhaitait maintenant mieux maîtriser, contrôler et forgé selon ses idéaux.

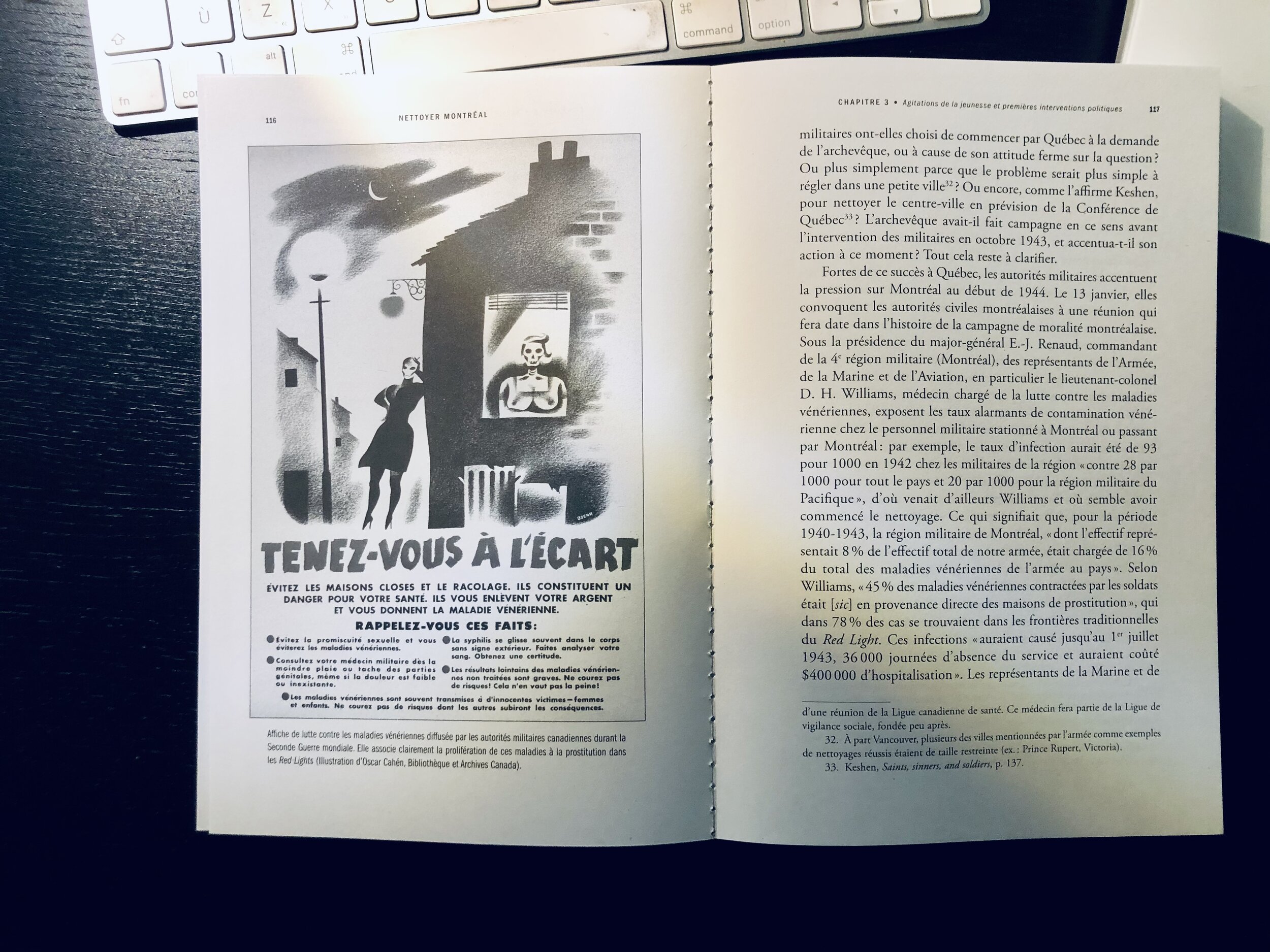

Le fait que ces « vices commercialisés » s’exposaient avec impunité et nonchalance dans la cité, qu’ils sont la source d’une économie essentiellement illicite d’exploitation et d’une humiliation croissance à l’échelle nationale et continentale, deviendra vite, au sortir du deuxième conflit mondial, l’élément de cristallisation qui militera en faveur d’un « nettoyage ».

Sur les traces de Nettoyer Montréal

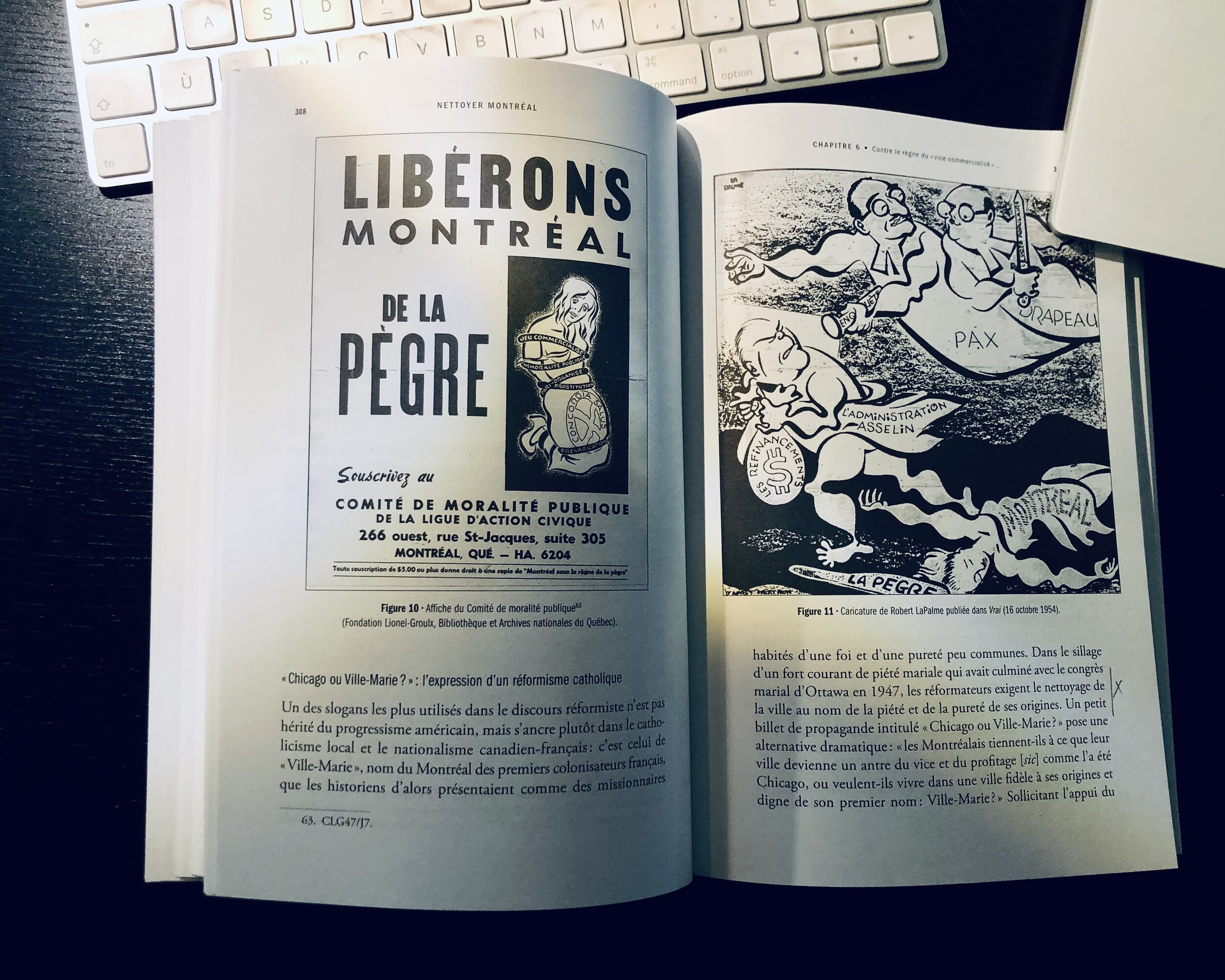

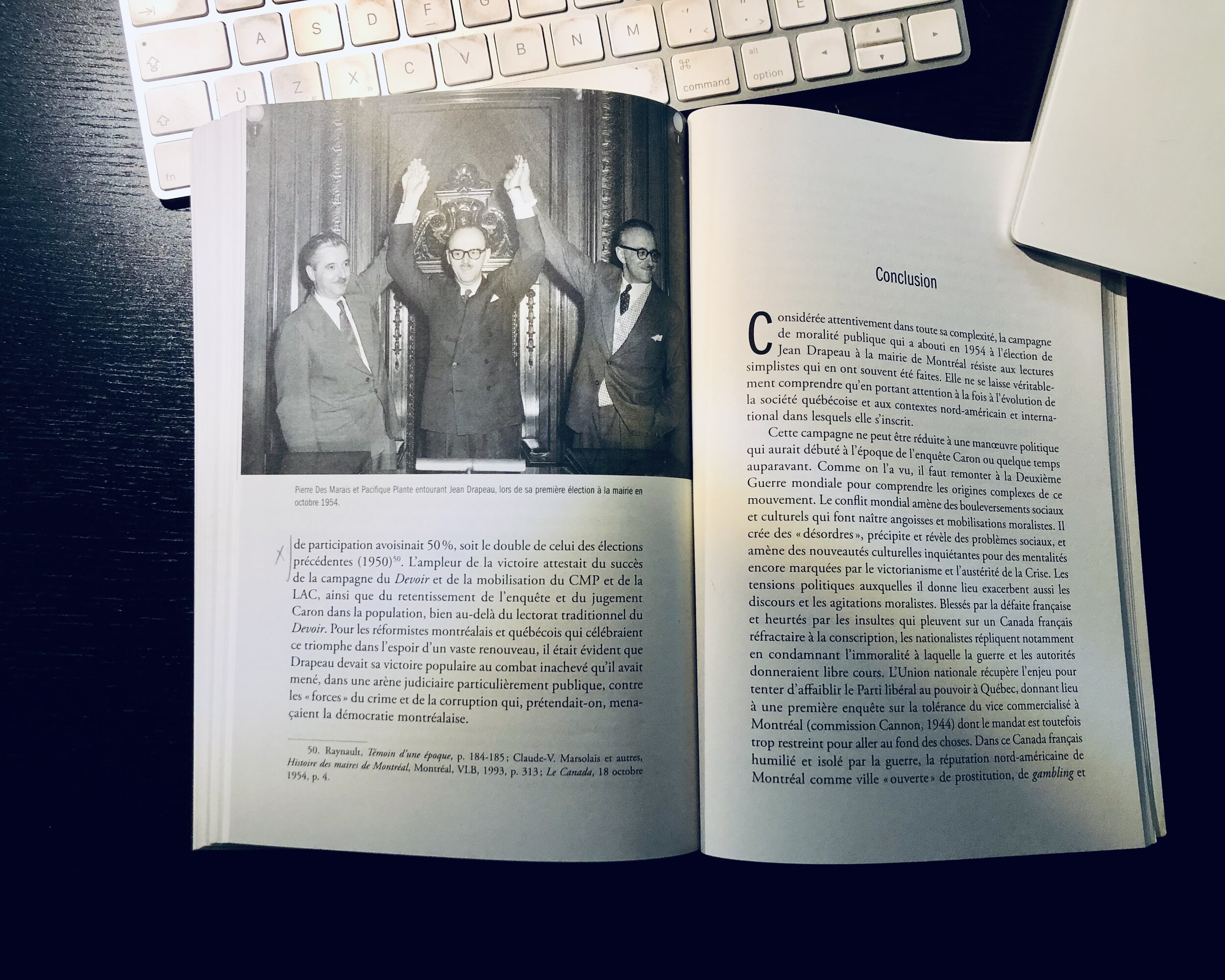

Celui qui finira par bénéficier le plus, sur le plan de la politique municipale, est certainement le futur maire pour les 30 prochaines années, à partir de 1954 (avec une éclipse de 1957 à 1960), Jean Drapeau. À cette époque, il était certainement un réformiste, un des membres fondateurs du Comité de moralité publique (CMP), qui demandait la constitution de ce qui deviendra l’enquête Caron, sur le « vice commercialisé ». C’est en fait grâce aux efforts concertés du CMP et d’une série d’articles chocs, sous le plume de l’incomparable Pacifique Roy « Pax » Plante, paru dans le journal Le Devoir (et plus tard transformé en livre tout aussi choc), que la mobilisation atteignit un niveau tel que même le monde prodigieusement hermétique de la classe politique municipale montréalaise a dû finalement autoriser l’enquête.

En fait, lors du début de l’enquête Caron, Montréal se situait dans le sillage de plusieurs grandes villes nord-américaines qui passaient à travers une période de questionnement, d’enquêtes et de réformes (idéalement), suite à la prise de conscience dans le public du phénomène de la criminalité organisée. Au niveau fédéral américain, des enquêtes-chocs comme celle du comité sénatorial Kefauver ou de films (noirs) comme The Captive City (présenté à Montréal par le CMP) contribuent toutes, à leurs façons, à la volonté populaire de « reprendre » le contrôle des affaires municipales d’entre les mains des élites traditionnelles ou des diverses « machines » politiques.

On pourrait croire que les grands partis provinciaux de l’époque, l’Union nationale et le parti libéral, se seraient fait les grands défendeurs de ce mouvement citoyen d’expositions et d’éradication de la corruption et du vice. Mais pour des motifs bien différents, dans le premier cas, pour cause d’un « conservatisme » assimilant ces manifestations illicites à des motifs personnels, essentiellement l’affaire « d’étrangers » de passage dans la métropole et dans l’autre cas, pour cause de proximité aux élites municipales impliquées, leurs résistances quasi actives sur ce front est quelque chose qui mérite sa propre histoire.

Cela dit, dans son champ d’analyse historique, à l’échelle municipale et pour ce portrait tout en nuance d’un combat émanant authentiquement d’une société civile canadienne-française urbaine, en construction de son identité moderne, ce livre est d’une lecture essentielle.