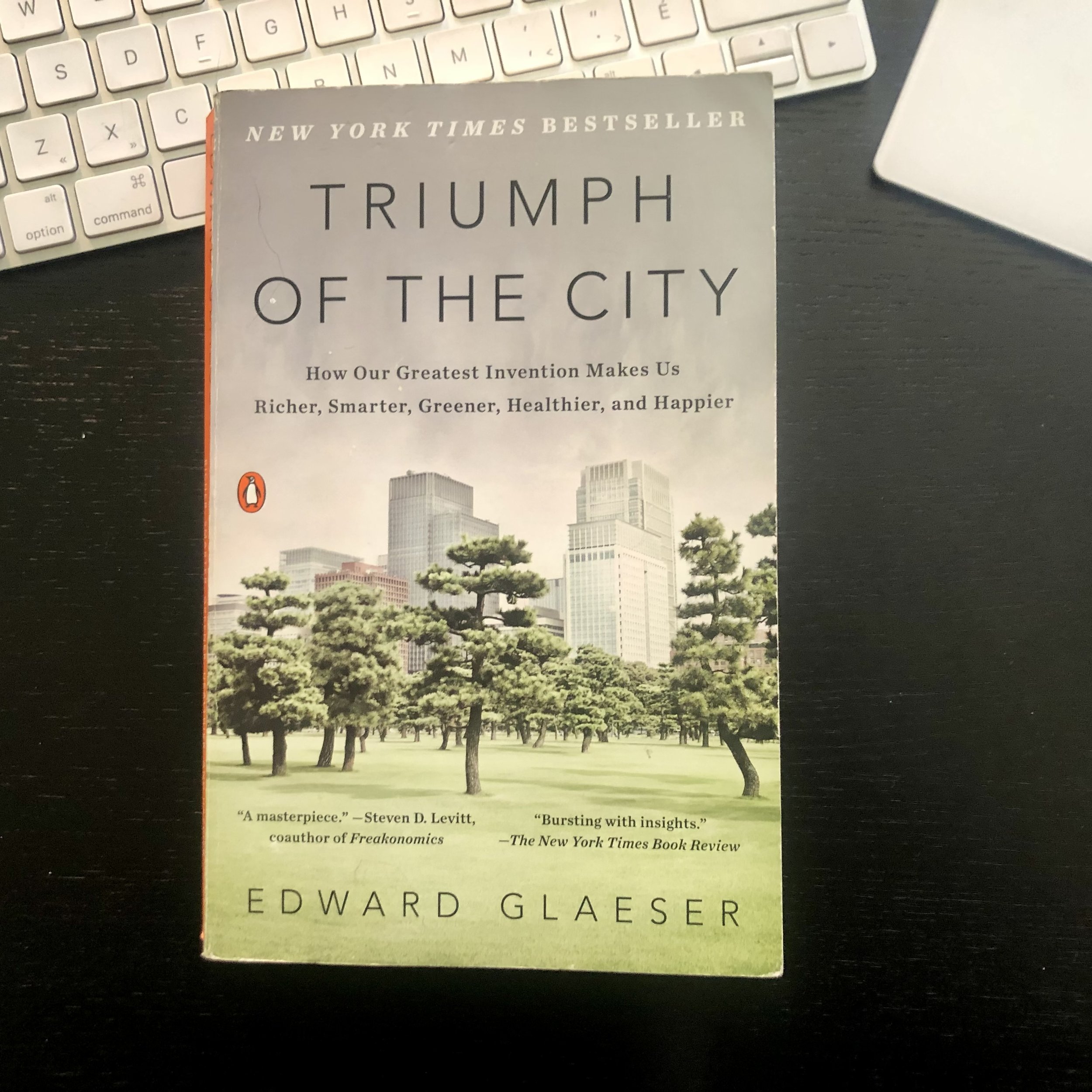

Triumph of the City—How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. Edward Glaeser, Penguin Books, 2011, 338 pages.

Chacun a sa façon bien particulière d’exprimer son amour. Si on devait s’imaginer une lettre d’amour à la ville et à la notion même d’urbanité de la part d’un économiste, le livre d’Edward Glaeser incarne certainement un idéal qui s’en rapproche. Comme on peut l’anticiper d’un représentant de cette profession, cela se fait avec une armature comptable assez appuyée et inévitablement quelques angles morts. Mais dans ce cas particulier, la comptabilité est le plus souvent mise au service d’une démonstration assez crédible et les angles morts sont plutôt les manifestations de préférences idéologiques assumées et sans malice.

Si le titre pouvait laisser un certain doute, pour qui aimerait y voir une boutade mordante, le sous-titre vient immédiatement dissiper toute ambiguïté. La ville est ici la meilleure invention de l’humanité, engin de richesses, centres de toutes formes de création, d’innovation et catalyseur d’enseignement de pointe. Grâce à leurs diversités, les villes sont des milieux productifs sur les plans économique et humain. Lorsque mariées à la densité, elles sont génératrices de milieux aménagés et naturels sains et durables. Avec la concentration des meilleurs soins préventifs et curatifs, elles sont porteuses de populations en santé et dynamique. Comme si ce n’était pas assez, le taux de bonheur y est élevé, probablement un facteur des nombreuses opportunités.

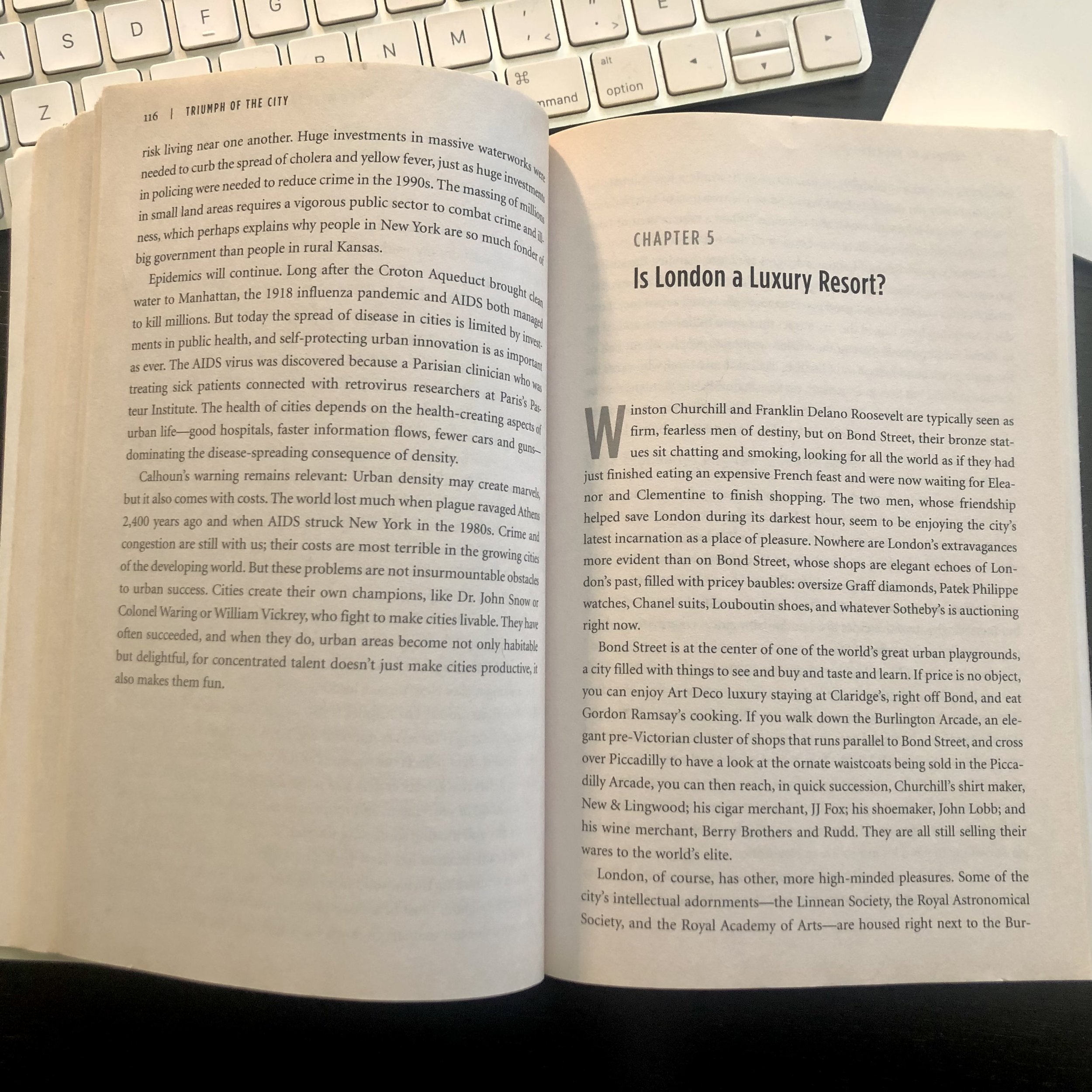

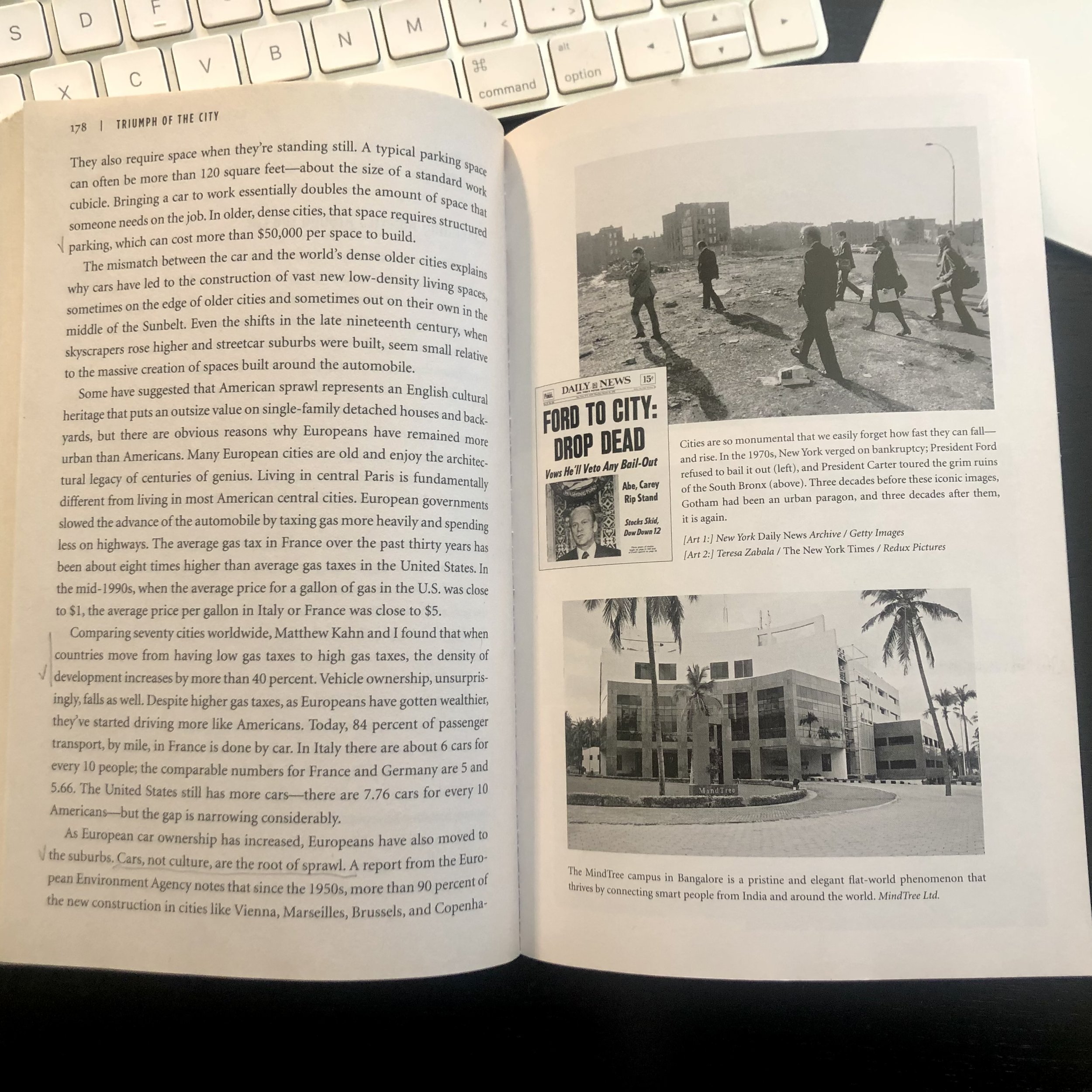

Même les aspects les moins réjouissants de certaines villes contemporaines, comme les quartiers défavorisés (bidonvilles et autres types de ghettos) sont dépeints, avec justesse, comme autant de zones de croissance potentielle pour la ville elle-même, mais surtout pour les populations qui s’y trouvent. Mais que dire lorsqu’on fait face à des villes entières sur le déclin ou sous l’emprise d’une corruption si massive que sa population est laissée à elle-même? En fait, si certains cas semblent irrémissibles (Detroit?), des effets de cycles sont souvent à la racine d’affaissement temporaire (NYC des années 1970), et il est plus souvent qu’autrement possible de renverser la vapeur. Comment? En investissant dans le capital humain (existant ou par l’immigration), ce qui encourage parfois une renaissance sur des bases nouvelles (innovations, inventions, entrepreneurship, etc.). Si cela ne change rien? L’auteur propose la notion de «Shrinking to Greatness».

Sur les traces de Triumph of the City

On l’aura deviné, cette dernière proposition, qui réserve plus de «shrinking» que de «greatness», est une de ces fausses solutions que seul un économiste peut aimer. Mais ceci n’est pas l’essentiel de l’argument de M. Glaeser, tant s’en faut. Il prend au contraire la peine de démontrer, recherches originales et statistiques à l’appui, que même les zones où règne misère et pauvreté, presque synonyme de certaines agglomérations, sont bien plus des représentations de la force de ces villes en tant que générateur de richesse. En Asie par exemple, l’auteur démontre longuement comment d’autres de ces villes ont réussi à tirer profit de sur leurs réseaux et de leur capital humain, comme Bangalore dans le domaine des technologies ou de façon quasi sui generis, comme dans le cas de Singapore. Le cas de Hong Kong n’est malheureusement plus aussi fertile et limpide qu’au moment de la parution du livre, mais cela n’enlève rien à ce qu’elle était devenue avant les répressions chinoises. Au contraire, la résistance féroce de la société civile à celles-ci est une illustration limpide de la force des villes.

Curieusement, c’est lorsque le regard se porte sur la situation des villes américaines qu’on notera plus de raccourcis. Le fait que les villes côtières soient contraintes sur le plan de l’abordabilité et de la disponibilité du logement est bien connu et documenté, mais montrer du doigt les efforts des défenseurs du patrimoine est peu crédible. Questionner le zonage est légitime, mais il ne faut pas oublier que cette réglementation représente une volonté politique et populaire. Le nimbysme est un fléau, mais que font-ils d’autre que d’utiliser les mécanismes en place? Il est aussi question des bénéfices mythiques de la ville sans zonage et des miracles du laissez-faire caractéristique de la région du Sunbelt. Heureusement, plusieurs autres exemples de succès urbains (européen et américain) sont décrits avec verve, nuance et conviction et ne reposent pas uniquement sur l’attraction du «cheap».

L’auteur donne la meilleure version de son idéologie d’attache (il est Senior Fellow au Manhattan Institute), et même si l’on préférait un meilleur questionnement sur certains points, il est bon de lire un fervent plaidoyer urbain en provenance du côté droit de l’assemblée.

La semaine prochaine, une forme de suite : chronique du livre Survival of the City, qui tient compte de nos réalités urbaines en transformation, et des perceptions changeantes sur la façon d’occuper durablement nos villes.