Vivre en quartier populaire - Saint-Sauveur 1930-1980. Dale Gilbert, Les éditions du Septentrion, 2015, 334 p.

Il y a plus d’une décennie maintenant, lorsque j’ai vécu à Québec pour les études et le travail, j’avais des attentes par rapport à la ville et ses gens. Sur plusieurs aspects, elle ont été dépassées et comblées. J’ai eu la chance de passer mes années là-bas au cœur historique de Québec, à l’intérieur des murs, à deux pas de chez Paillard et de la librairie Pantoute, pour ceux et celles qui peuvent s’imaginer. Mais la grande agglomération de la Ville de Québec est loin de se limiter à cette partie haute de la ville; elle est plus que son arrondissement historique, et souvent, tellement moins aussi.

Il y a heureusement les quartiers anciens en ligne avec la haute-ville (St-Jean-Baptiste, Montcalm, Saint-Sacrement et même Sainte-Foy, à la limite), lorsque la ville se construisait encore selon une logique qui n’incluait pas l’auto-solo dans l’équation et la basse-ville, accessible par quelques marches d’escalier ou la descente d’une pente plus ou moins douce, pour s’absorber dans un monde urbain et culturel différent. C’est ainsi que j’ai découvert petit à petit, durant mon séjour, le quartier qui a fini par symboliser le meilleur de la syncrétique urbaine de Québec : Saint-Sauveur.

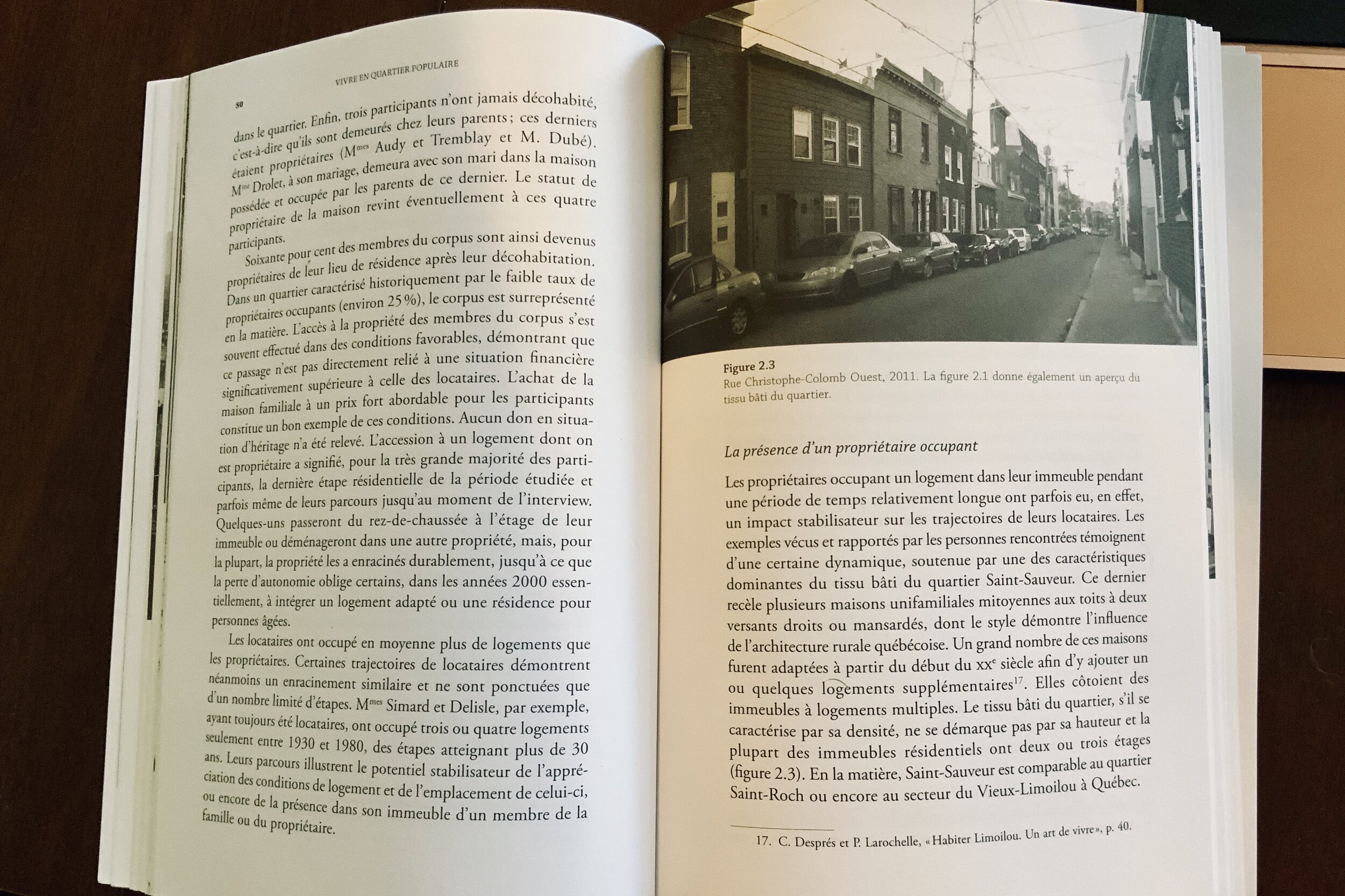

Il n’y a rien de surprenant alors si j’avoue avoir acheté dès sa parution l’ouvrage de Dale Gilbert; mais c’est finalement seulement cet été que j’ai réussi à le lire. On pourrait croire qu’une histoire basée sur des entrevues faites avec des gens nés ou ayant vécu de longues périodes dans un quartier n’est en rien liée à l’urbanisme. C’est en lisant un ouvrage écrit avec la richesse des perspectives humaines, sociales et historiques comme celui de M. Gilbert qu’on redécouvre l’essentiel d’un quartier urbain : les gens qui l’habite.

Il n’y a rien comme entendre le parlé de gens qui ont habité un quartier sur la longue durée pour s’imprégner de ce que devait être cette expérience. On comprend alors comment la logique particulière du cadre bâti urbain de Saint-Sauveur fonctionnait à l’apogée de son potentiel. M. Gilbert offre dans son ouvrage la chance de se sentir un peu, le temps de lire ses chapitres évocateurs, vivre en quartier populaire.

Sur les traces de Vivre en quartier populaire

Il n’y a rien comme une bonne bibliographie pour aller plus loin dans une œuvre, marcher un peu dans les sentiers empruntés par l’auteur-e et poursuivre l’exploration des idées soulevées par l’ouvrage. Une bibliographie informative et montée avec soin est le signe d’un.e auteur.e qui se respecte et respecte ses lecteurs.trices.

Dans cet esprit, pour chaque ouvrage revu, je compte prendre quelques lignes pour souligner et mettre en évidence les éléments piquant ma curiosité, en vue d’une étude plus poussée. Alors pour commencer, dans l’ouvrage de Dale Gilbert, voici les éléments marquant :

Dans la catégorie « si seulement je pouvais me mettre la main sur ce livre pour enfin le lire » : La banlieue revisitée.

Dans la catégorie « ouvrages maintenant sur ma liste de lecture et découverts grâce à ce livre » : Creeping Conformity. How Canada Became Suburban, 1900–1960 et Republic of Drivers. A Cultural History of Automobiliste in America.

Dans la catégorie « je ne m’attendais pas à voir celui-là ici » : L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident.

Dans la catégorie « ces ouvrages vont bientôt faire l’objet d’une chronique dans cet espace » : Fighting Traffic: The Dawn of the Motor Age in the American City et City. Urbanism and its End.

Dans la catégorie « ce n’est pas tout les jours qu’on trouve un ouvrage dont l’auteur porte le même nom de famille que nous » : Histoire du catholicisme québécois. Le XXe siècle. Tome 2 : De 1940 à nos jours. Nive Voisine (dir), Boréal Express, 1984. Je me rappel que ma mère m’avait parlé de cet auteur, il y a longtemps. L’ouvrage ne semble plus disponible.

Il y a certaines personnalités littéraire qui jouisse d’une belle renommée de leur vivant, mais qui, par la suite, probablement par manque d’une « école » attachée à leur survie, finissent par s’éclipser. Cela semble être le sort réservé à Roger Lemelin et son œuvre. Évidemment, M. Gilbert fait mention de son roman, Au pied de la pente douce (1944), mais essayer de trouver l’ouvrage maintenant en librairie est plutôt une aventure (en fait, impossible, même en commande spéciale). Pourtant, ce roman est dans la même catégorie que Bonheur d’occasion (1945 — l’histoire se déroule dans le quartier Saint-Henri, l’équivalent montréalais de Saint-Sauveur), qui se trouve en vente dans toute bonne librairie. La bibliothèque centrale de la Ville de Québec (dans le quartier voisin de Saint-Sauveur, Saint-Roch) est nommée en l’honneur son auteur, Gabrielle Roy.