City—Rediscovering the Center. William H. Whyte, foreword by Pace Underhill, University of Pennsylvania Press, (1988), 2009, 288 pages.

Il est maintenant normal pour tout professionnel de l’urbanisme, du design urbain ou de l’architecture de sortir avec un bloc-notes/sketchpad, un appareil photo (cellulaire), et d’aller passer un moment « sur le terrain », pour prendre le pouls d’un environnement urbain. On cherchera alors à absorber un peu de sa dynamique et de son énergie (ou de l’absence de celle-ci). Une équipe dédiée pourra ainsi mieux assimiler les particularités du lieu et, dans la meilleure des situations, proposer des approches pour mettre en valeur ses lignes de force et remédier à ses faiblesses. L’étape essentielle ici étant une observation sensible et factuelle, sous plusieurs angles et dans diverses conditions, de la réalité de l’espace. Pour reprendre un yogiberrisme trop évident, c’est fou tout ce qu’on peut voir juste en regardant.

Les études de cas et les analyses contenues dans cet ouvrage découlent essentiellement de la situation des plazas immobilière et des « pocket parks » que l’on retrouve à New York. Après l’érection du Seagram Building et du succès de sa plaza, NYC a inscrit dans son code de zonage l’obligation pour les promoteurs de fournir des places similaires. Loin de se révéler des phénomènes urbains dynamiques et fréquentés, comme pour la « place mère » du Seagram, plusieurs autres demeuraient sous-utilisés ou même déserts. Mais pourquoi au juste ?

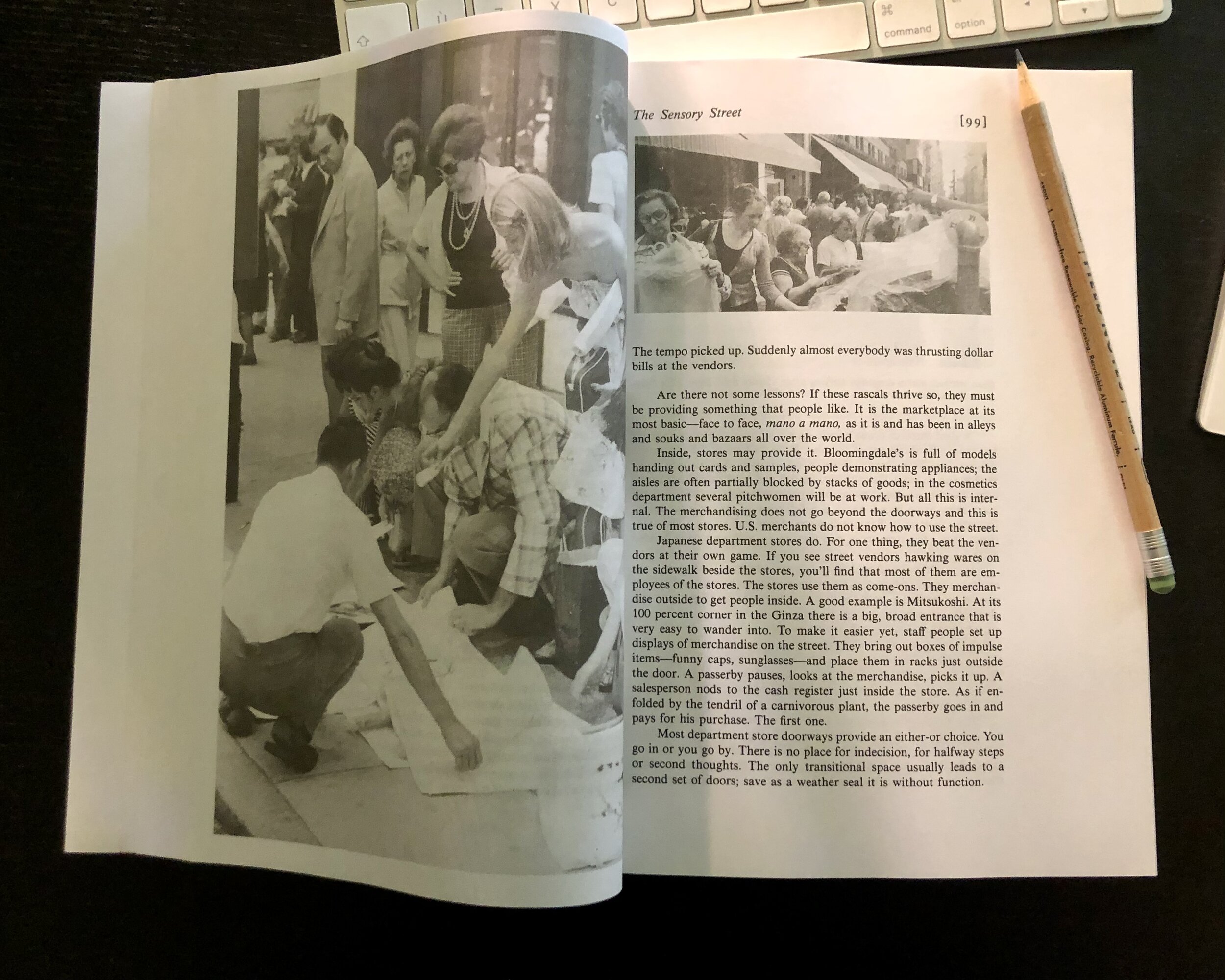

C’est un peu le mandat de répondre à cette question que l’auteur et son équipe se sont vues attribuer à la fin des années 1960 et lors d’autres engagements similaires qui se sont poursuivis jusque durant les années 1980. En fixant caméras et appareils cinématographiques pour capturer les interactions et les agissements « naturels » de la faune citadine, que ce soit sur une plaza, une intersection, ou dans une oasis comme le Paley Park, William H. Whyte, et son groupe on mit en évidence les configurations les plus favorables à la présence et à la satisfaction des urbains. Qui eût cru, par exemple, que de simples tables et chaises pouvant être disposées au plaisir des usagers puissent être l’assise d’un espace attractif et fréquenté ? C’est cette documentation méticuleuse des comportements et de l’usage réel que les gens font de leurs villes qui sont à la base des recommandations contenues dans l’ouvrage.

Sur les traces de City—Rediscovering the Center

Ce livre de William H. Whyte, maintenant un classique, nous rappelle que ces outils de mesure et d’analyse, en appuis au design, ont été longs à prendre leurs places. Et malheureusement, trop souvent, les conclusions qui en ressortent sont difficiles à implanter. En plus d’avoir à confronter une certaine « arrogance conceptuelle » face à l’existant (pourquoi changer ce qui existe déjà ?), on constate aussi une forme d’inertie, un « confort sécurisant » qui découle de l’habitude. Elle persiste même une fois les erreurs diagnostiquées et l’échec du design admis de tous. Whyte donne plusieurs exemples paradoxaux de ces environnements urbains aménagés et simultanément « laissés en friche ». S’y installe une indifférence devant le dynamisme urbain qui s’étiole.

Le plaidoyer principal de l’ouvrage est en faveur d’une ville où les citoyens sont présents parce qu’il existe une concentration de services, d’attractions, d’emplois et de milieux de vie diversifiés qui le justifie. Mais surtout, un environnement urbain conçut, pensé et entretenu de façon à favoriser l’interaction humaine, les rencontres de personne à personne, le tout sur une base quatre saisons. L’ingrédient premier pour allumer cette magie de la ville est l’intégration d’espaces urbains où les gens se sentent en contrôle, partie prenante et participant à part entière dans l’urbanité qui les entoure.

William H. (« Holly » pour ses amis) Whyte n’a pas seulement laissé sa marque dans le domaine de l’enquête terrain socio-urbaine ; il a commencé sa carrière avec un livre qui fait encore école dans le monde de la gestion, The Organization Man (1956). Peu de temps après, il était l’éditeur d’un collectif, The Exploding Metropolis (1958) ; on y trouve un texte de Jane Jacobs.

Si les techniques, les méthodes et l’approche générale déployées par Whyte peuvent sembler familières, c’est certainement en raison de la popularité d’un ouvrage comme Life Between Buildings (1987, pour la traduction) de l’architecte danois Jan Gehl. Whyte note d’ailleurs la similarité de leur approche et la concordance des observations. En 1980, Whyte publiait The Social Life of Small Urban Spaces ; si l’on cherche, il est possible de trouver le film/documentaire qui l’accompagnait. Il y a quelques années, Streetfilms en a aussi fait un excellent résumé de trois minutes.

Note 1 : Publié une première fois le 20 décembre 2021

Note 2 (2022-03-29) : Un article sur l’actualité toujours brûlante de son oeuvre et d’une nouvelle biographie qui vient juste de paraitre : William H. Whyte : Still Relevant After All These Years.