Big-Box Swindle—The True Cost of Mega-Retailers and the Fight for America’s Independent Businesses. Stacy Mitchell, Beacon Press, 2007, 336 pages. [Lu sur application Kindle]

Il y a certainement plusieurs causes pour le dépérissement économique et la déstructuration fonctionnelle des «main streets» (rues principales) traditionnelles et dans une moindre mesure, des centres-villes. Mais parmi celles qui s’échappaient un peu trop souvent à bon compte, on retrouve les grandes surfaces, plus communément identifiées comme les «big-box» ou mégachaînes de ce monde, à la Wal-Mart, Home Depot, Costco et les quelques autres dans cette ligue.

Mais comment leur faire un tel reproche? Ces chaînes ne proposent-elles pas tout ce que le citoyen-consommateur veut, où et quand il le veut, et au meilleur prix? Leur efficacité et leur génie logistique ne sont-elles pas mises au service des meilleurs prix, en tout temps et en toute saison? Est-il vraiment pertinent, de la part des autorités publiques (municipales, régionales et provinciales), parfois alertées par des groupes de citoyens, d’être vigilant et sceptique face aux promesses de progrès et de croissance économique faits par les mégachaînes? Si ces commerces offrent autant de bénéfices, pourquoi demandent-ils toujours des contributions, des concessions ou des subventions (directes ou indirectes) de la part des municipalités ou de la province? Les autorités n’auraient-elles pas intérêt, dans leurs schémas et plans d’urbanismes (vision d’aménagement) et de manière opérationnelle dans leurs réglementations, à tenter de limiter l’envergure ou d’encadrer l’installation de ces mégachaînes dans leurs régions?

Même si ce livre a été publié en 2007 et rend compte d’une situation en évolution avant cette date, l’analyse des conséquences d’un développement axé autour des mégachaînes est plus que jamais d’actualité. On reconnaîtra les moments cruciaux où différents groupes, aux intérêts parfois divergents (chambres de commerces, de préservation du patrimoine, de promotion artistique), ont commencé à comprendre que les mégachaînes constituaient plus qu’une simple menace commerciale, mais représentaient surtout une forme économique essentiellement extractive, sans valeur ajoutée locale ou régionale. Il en découle donc souvent, pour les villes et régions visées, une forme de nivellement par le bas accompagnée d’un désinvestissement, d’une perte dans la diversité et la résilience de l’activité économique et sociale locale, le tout associé à une dévitalisation des centres économiques locaux (centres-villes, rues principales et commerciales).

Sur les traces de Big-Box Swindle

Un des avantages de l’ouvrage est de remettre sur la table les efforts des gens d’une autre époque, confrontés aux effets négatifs des grandes chaînes. Dans les années 1920-30 aux États-Unis, plusieurs interventions, dont le Robinson-Patman Act au niveau fédéral, avaient réussi à contrôler l’emprise des grandes chaînes (comme Woolworth et A&P). D’autres efforts militants étaient parvenus, entre autres par la syndicalisation, à améliorer substantiellement la condition de leurs travailleurs (surtout dans le domaine alimentaire). En 1946, il y a même eu des audiences devant un «Special Committee to Study the Problem of American Small Business», au Sénat américain. Les études publiées dans le cadre de ces audiences démontraient la force et la valeur d’une économie locale qui prend racine dans sa communauté. Quand la croissance peut se faire à partir de noyaux urbains (centres-villes, rues principales, artères commerciales), il en découle souvent une participation civique plus vigoureuse, une meilleure capacité à créer de la richesse (matérielle et foncière) sur le long terme, avec une diversité d’acteurs et généralement un plus grand capital social dans la communauté.

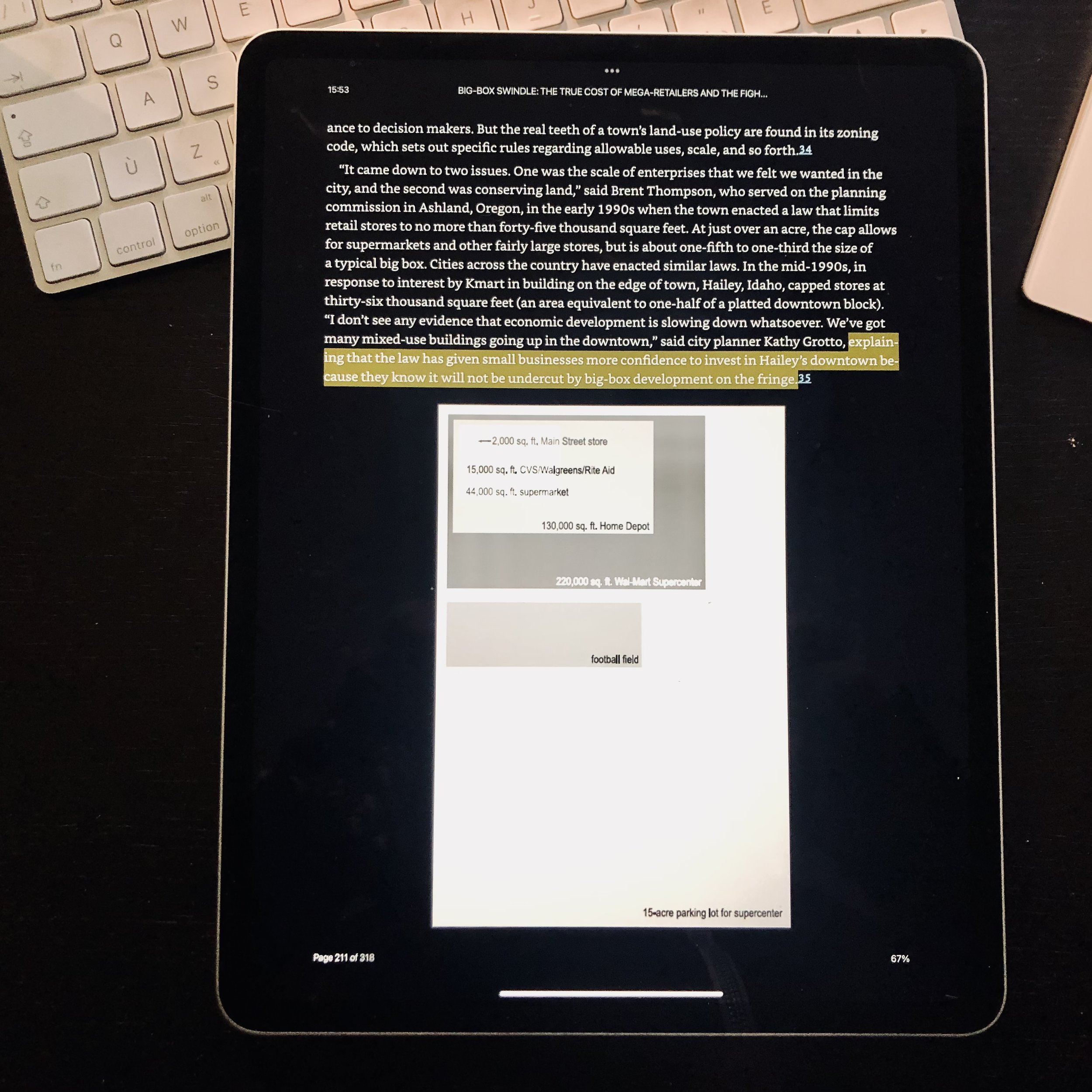

L’installation de mégachaînes (mégasurfaces + stationnements) occasionne un effritement de ce capital. Les mégachaînes, de par leurs tailles, jugulent, étouffent et engendrent la ruine de l’écosystème économique local. Pour y parvenir, il y aura l’utilisation, par ces mégachaînes, de bas prix extrême sur des articles phares et, sous un même toit, une offre commerciale extensive afin de capturer la totalité de celle-ci à l’échelle régionale. En parallèle, on assistera à une perte d’emplois solides et une diminution globale de la masse salariale.

Il n’est pas sorcier de reprendre le contrôle, et ce livre est une excellente source d’exemples et de démarches ayant porté des fruits. Ces dernières années, l’auteure et son organisation ont été très présentes sur cette scène. Une recherche sur un site Web de nouvelles (NPR) et un autre faisant cause commune (Strong Towns) offrent autant de ressources pour actualiser l’ouvrage.

La difficulté est toujours la même, celle d’une action collective profitable à tous, mais pas sur le même horizon temporel (ou jamais). Même une métropole comme Montréal devra faire face à des dommages importants à l’écosystème urbain de son centre-ville et à ses artères commerciales si un projet comme le Royalmount se concrétise.

J’ai fais une chronique du livre et mouvement Strong Towns ici (2020/11/16)

Note : les prochaines chroniques seront maintenant publiées les jeudis de chaque semaine.