Lieux de savoir—Les campus universitaires et collégiaux. Maurice Lagueux, Les presses de l’université de Montréal, 2021, 392 pages. Le format téléchargeable (PDF et epub) est en accès libre. [Lu en format PDF sur l’application Book d’Apple]

Il y a presque dix ans maintenant, j’avais eu la chance de travailler pour un campus universitaire au Québec. Cela demeure une de mes meilleures expériences de travail, pour le plaisir particulier de maitriser un environnement à la fois si vaste, mais restreint; un type de «ville dans la ville», avec toute sa complexité interne (pouvoir, politique, etc.) et limitation externe (l’interface avec le milieu urbain). Mais surtout pour le plaisir d’œuvrer en faveur d’une mission qui enrichit l’immédiat tout en favorisant l’émergence d’un avenir meilleur, en raison de l’enseignement et de l’expérimentation qui s’y déroule.

Se trouve aussi le plaisir de travailler pour la préservation et l’amélioration d’un cadre bâti véhiculant une mission qui va au-delà de sa fonctionnalité primaire. Bien sûr, cet environnement bâti y est plus contrôlé et dirigé par cette mission, certains dirons même limité par elle, par rapport à un milieu urbain équivalant. Mais justement, en raison des attributs de sa fonction, dédiés de façon singulière à l’enseignement supérieur, à la recherche scientifique, à l’exploration des limites et des frontières artistiques, esthétiques et plastiques, parfois même culturelles et morales, bref à repousser toujours plus loin l’ensemble de nos connaissances, les campus universitaires peuvent se révéler des pôles dynamiques et novateurs au cœur de leurs villes d’implantation.

Les campus universitaires ont pour la plupart traversé par plusieurs vagues d’ajustements et d’accommodations, autant sur le plan de l’organisation spatiale que fonctionnelles, le but étant toujours de mieux servir la compréhension contemporaine de leur mission première. C’est l’interprétation matérielle et physique des conditions optimales pour la prestation de cette mission universitaire, à différent moment de l’histoire, principalement dans le monde occidental, qui est à la base du contenu fascinant de ce livre de Monsieur Maurice Lagueux. L’auteur nous propose une tournée à travers l’histoire de ces lieux de savoir, autant sur le plan conceptuel, paysager, architectural et esthétique. Une diversité impressionnante existe dans la façon d’organiser et de conceptualiser, selon les contraintes du moment et des lieux d’implantation, la mission que se sont donnée les universités, et ce livre permet d’en faire le tour et la synthèse.

Sur les traces de Lieux de savoir

L’auteur va même jusqu’à explorer les divers sens des mots campus, université et le très ambigu collège, avec toutes ses nuances, surtout dans la sphère anglophone. Une ville peut-elle constituer un campus? On pense immédiatement à Oxford et Cambridge (Oxbridge), mais comme le démontre bien l’auteur, ce sont là des exceptions qui se rattachent à leur développement unique et si particulier, qui ne risquent pas de se reproduire. La plupart des universités se sont plutôt développées en tant que campus, parfois explicitement comme des lieux externes, en contraste à, ou même opposé à l’univers urbain. Mais la croissance étant ce qu’elle est, rares sont ces campus ayant gardé cette distance et encore plus rares sont ceux qui le veulent maintenant.

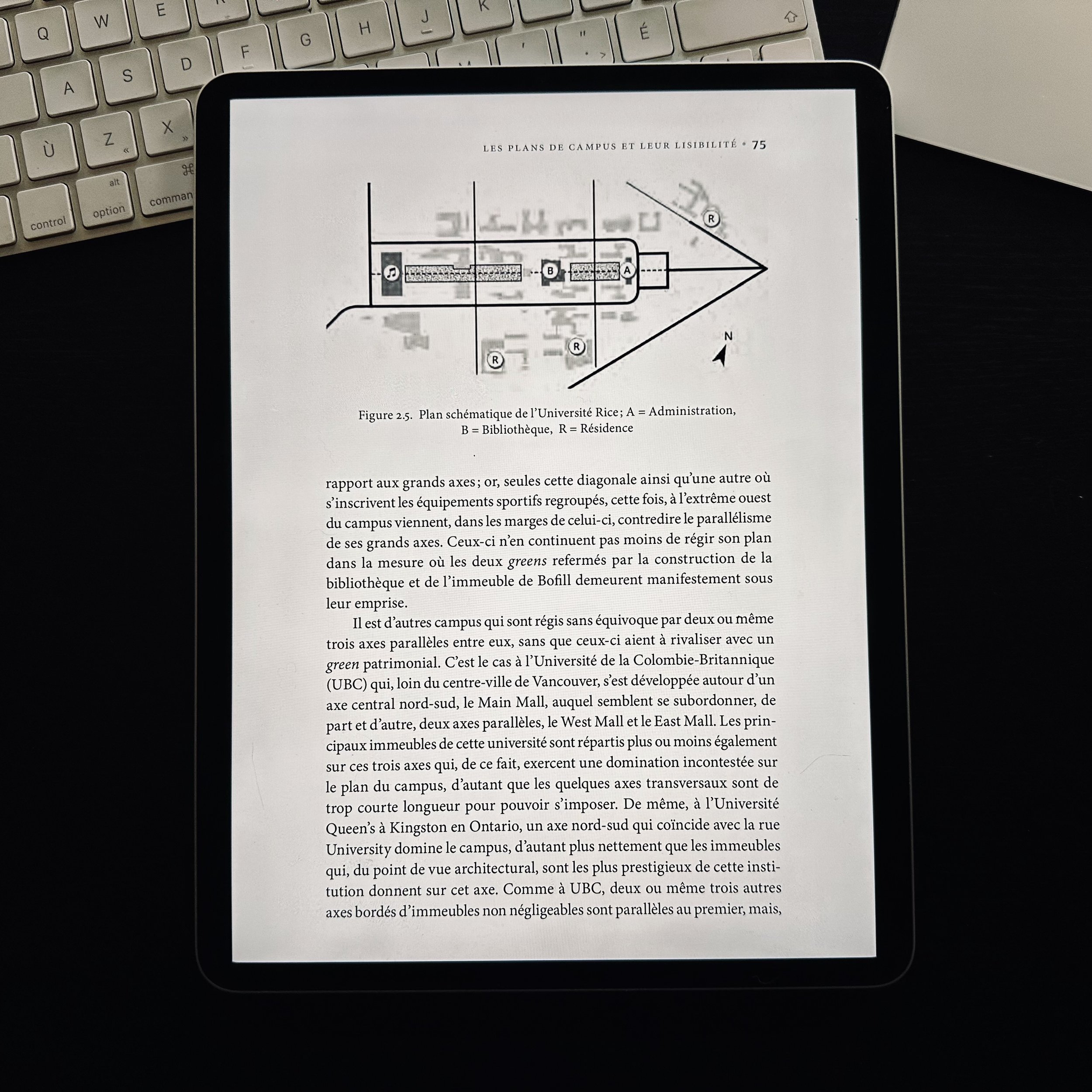

L’auteur prend aussi la peine de faire une typologie des campus et la genèse de leurs raisons d’être, que ce soit du classique organisé autour d’un green, d’un grand axe, en croix, en plan circulaire, en arborescence, en citadelle et j’en échappe. Les plus vigilants ont su garder une forme de lisibilité de leurs campus, de cette forme qui se voulait garante d’une certaine philosophie d’enseignement, de sa relation avec et entre les lieux et l’apprentissage, parfois même entre le personnel enseignant, de soutien et les étudiants. Mais il en va souvent du développement des campus comme il en va de celui des villes; il est bien difficile, et même pas toujours souhaitable, d’en contrôler toutes les composantes selon une idée d’origine.

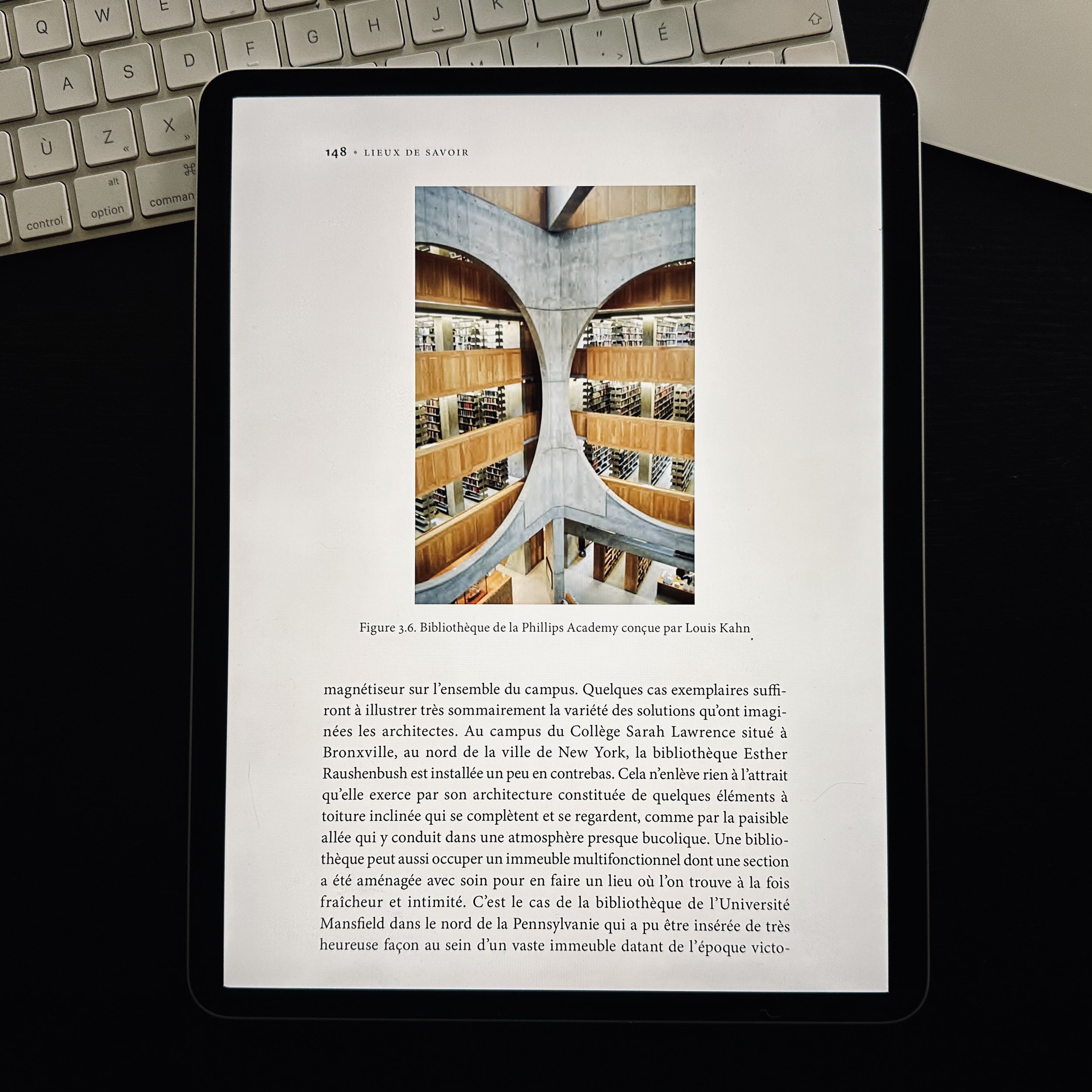

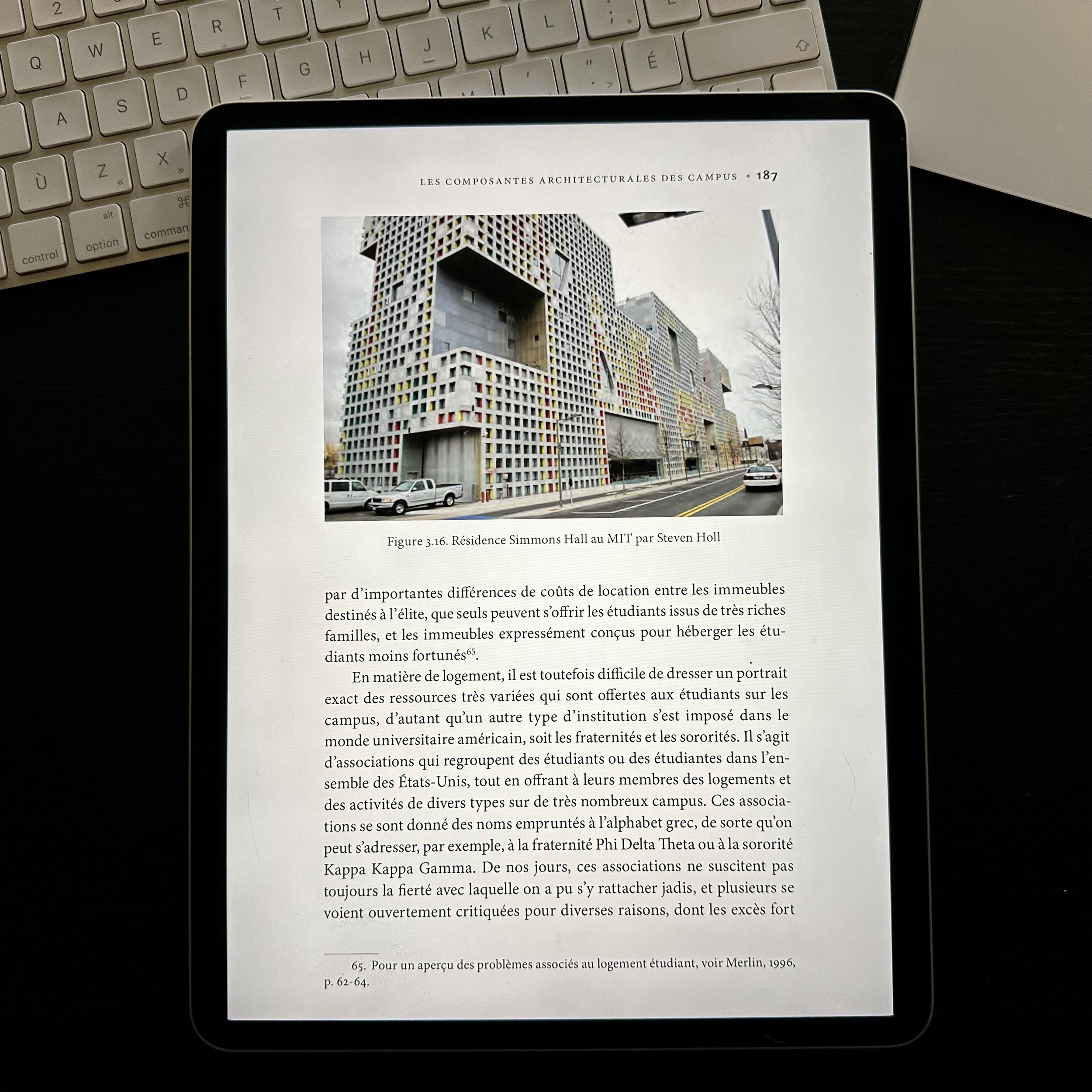

Le cadre bâti autour du «noyau d’origine» d’un campus en dit souvent beaucoup sur les priorités et la symbolique qui se rattache à une institution. Cela peut parfois même transparaitre, comme le démontre un des chapitres, dans l’art public, interne et externe aux bâtiments sur un campus. Dans les dernières décennies, on assiste même à l’évolution de plusieurs bâtiments afin de les rendre plus flexibles, presque des hybrides en transformation constante, créant plusieurs occasions de collaborations et d’innovation pour les utilisateurs/occupants* et parfois les architectes.

En résumé, nul besoin d’avoir travaillé ou même étudier sur un de ces campus pour apprécier le contenu assez unique et exhaustif offert par cet ouvrage de Monsieur Lagueux.

*Le lecteur intéressé par ce phénomène particulier lira avec plaisir l’ouvrage de Monsieur Steward Brand, How Buildings Learn.