Freedomland—Co-op City and the Story of New York. Annemarie Sammartino, Cornell University Press, 2022, 298 pages [e-book lu sur plateforme Kindle]

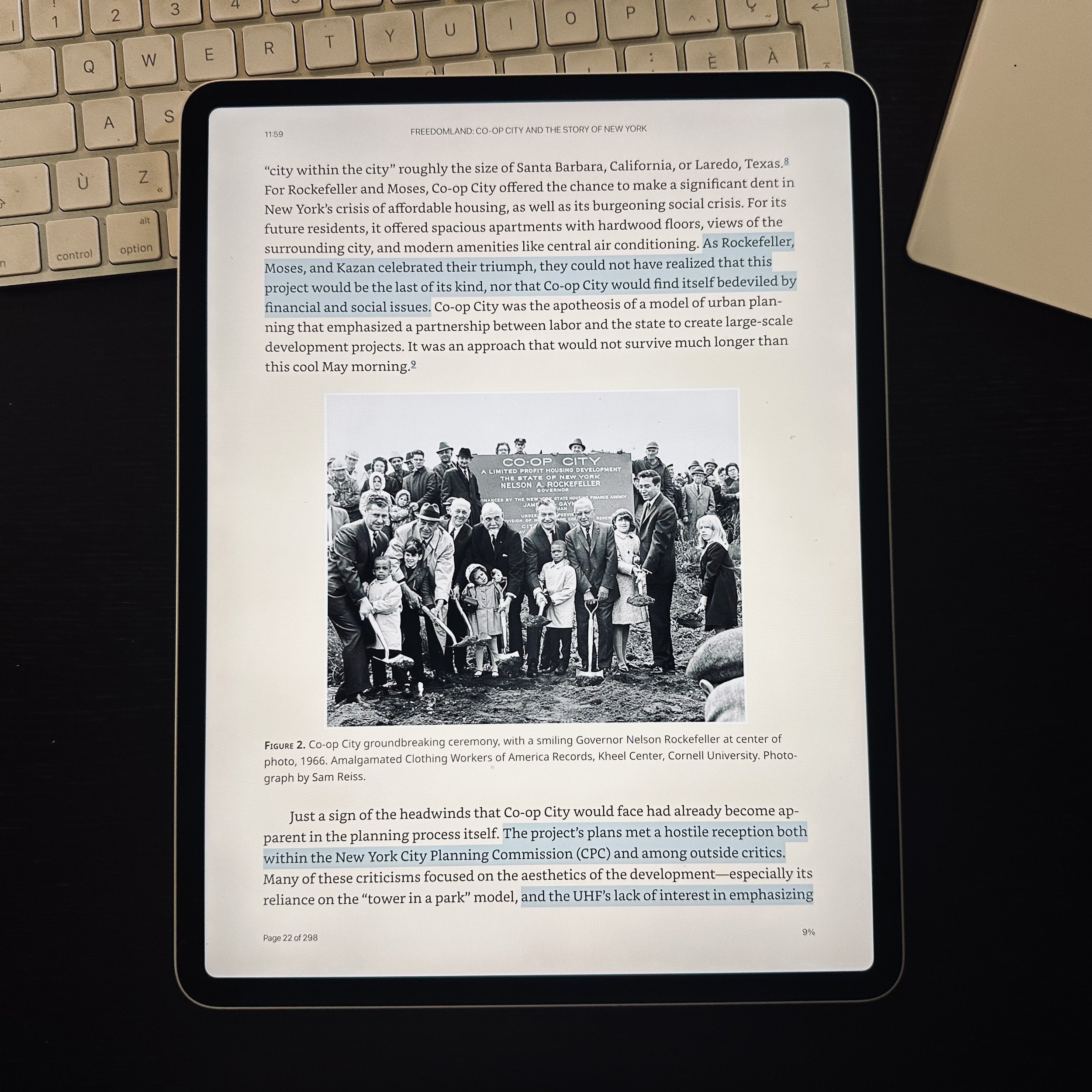

Il y a cette image fameuse (reproduit ici) où l’on voit Robert Moses*, juste avant sa chute comme Power Broker de New York, épaulé par le gratin du monde politique (le gouverneur Nelson Rockefeller) et syndical (Abraham E. Kazan de l’United Housing Foundation [UHF]) de la ville lors de la première levée de terre pour ce qui allait devenir Co-op City. Les enfants font sans ambiguïté passer le message sur les futurs qui chantent. C’était en 1966, l’optimisme d’une nouvelle ère se lisait sur tous les visages et le fait que l’on se lançait dans la construction de cet ensemble résidentiel coopératif, qui demeura d’ailleurs le plus grand au monde jusqu’en 1972, en faisait foi. Complété, Co-op City allait comprendre plus de 15 000 logements, répartie en 35 tours (de 25 à 33 étages) et presque 200 maisons de ville sur un terrain arraché aux marécages. Même le fait que l’ensemble se trouve à 20 minutes en autobus de la station de métro la plus proche était présenté comme un avantage indéniable.

Malheureusement, le paradis espéré allait vite tourner, comme le montre de façon prodigieuse Madame Annemarie Sammartino, mais pas vraiment pour les raisons qu’on pourrait se l’imaginer. Car il ne s’agit en aucun cas ici d’une autre histoire de grands ensembles d’habitations qui se dégrader au point de sombrer en dystopie et d’imploser, assez littéralement comme Pruitt-Igoe ou Cabrini-Green. Au contraire, Co-op City, qui est aujourd’hui un des rares ensembles à New York encore accessible à la classe moyenne, un exemple de développement coopératif qui a réussi à se maintenir et même à s’améliorer considérablement, autant sur le plan humain, de l’aménagement du site et de ses connexions dans son voisinage urbain.

Mais avant d’en arriver à cette maturité enviable, il aura fallu passer à travers de nombreuses difficultés. En particulier, une grève des «loyers» de 13 mois (entre mai 1975 et juin 1976), qui aura surtout réussi à briser définitivement l’UHF et autrement miner le mouvement coopératif résidentiel tout en poussant l’État et la ville aux extrêmes de la ruine financière (au-delà même de la crise fiscale de 1975).

Sur les traces de Freedomland

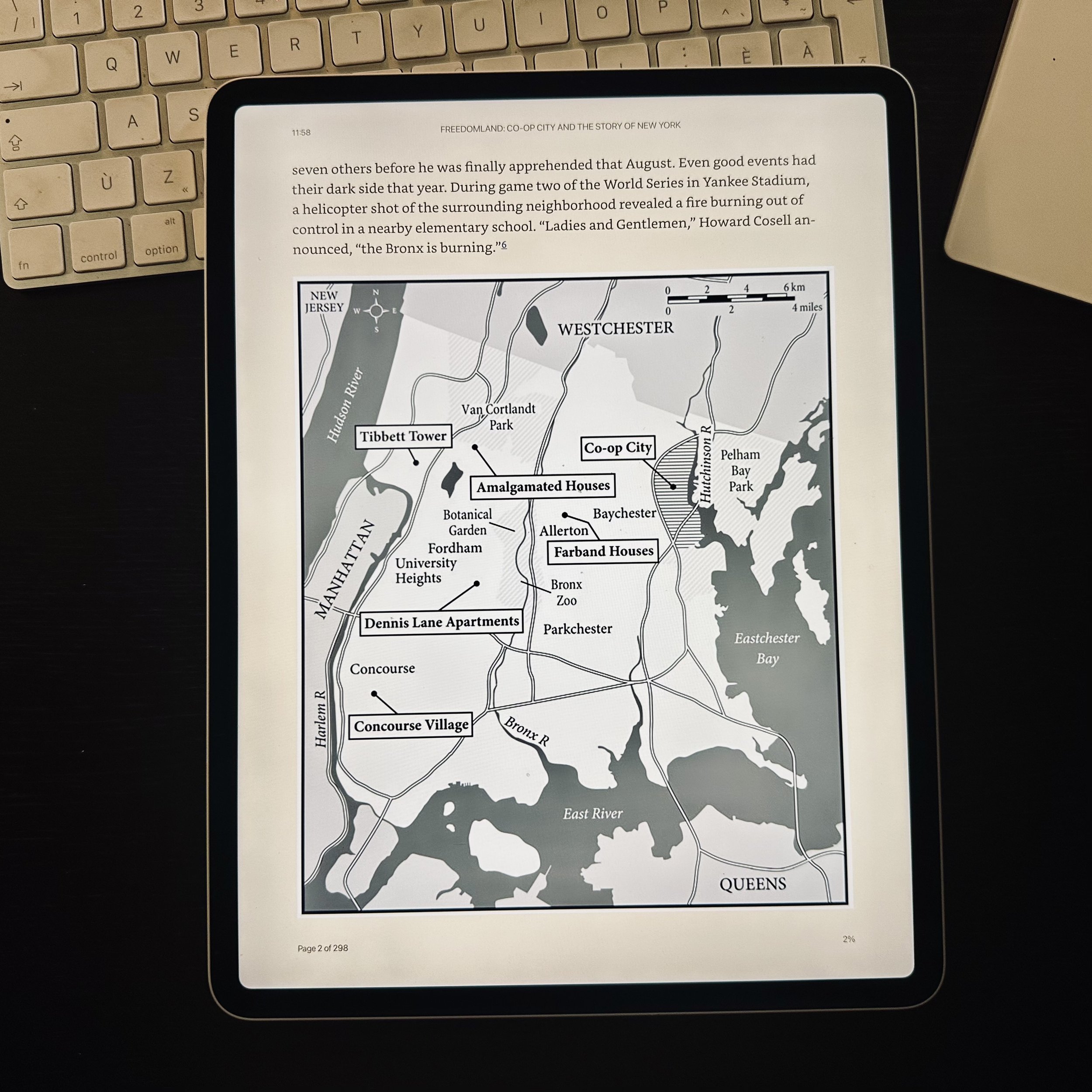

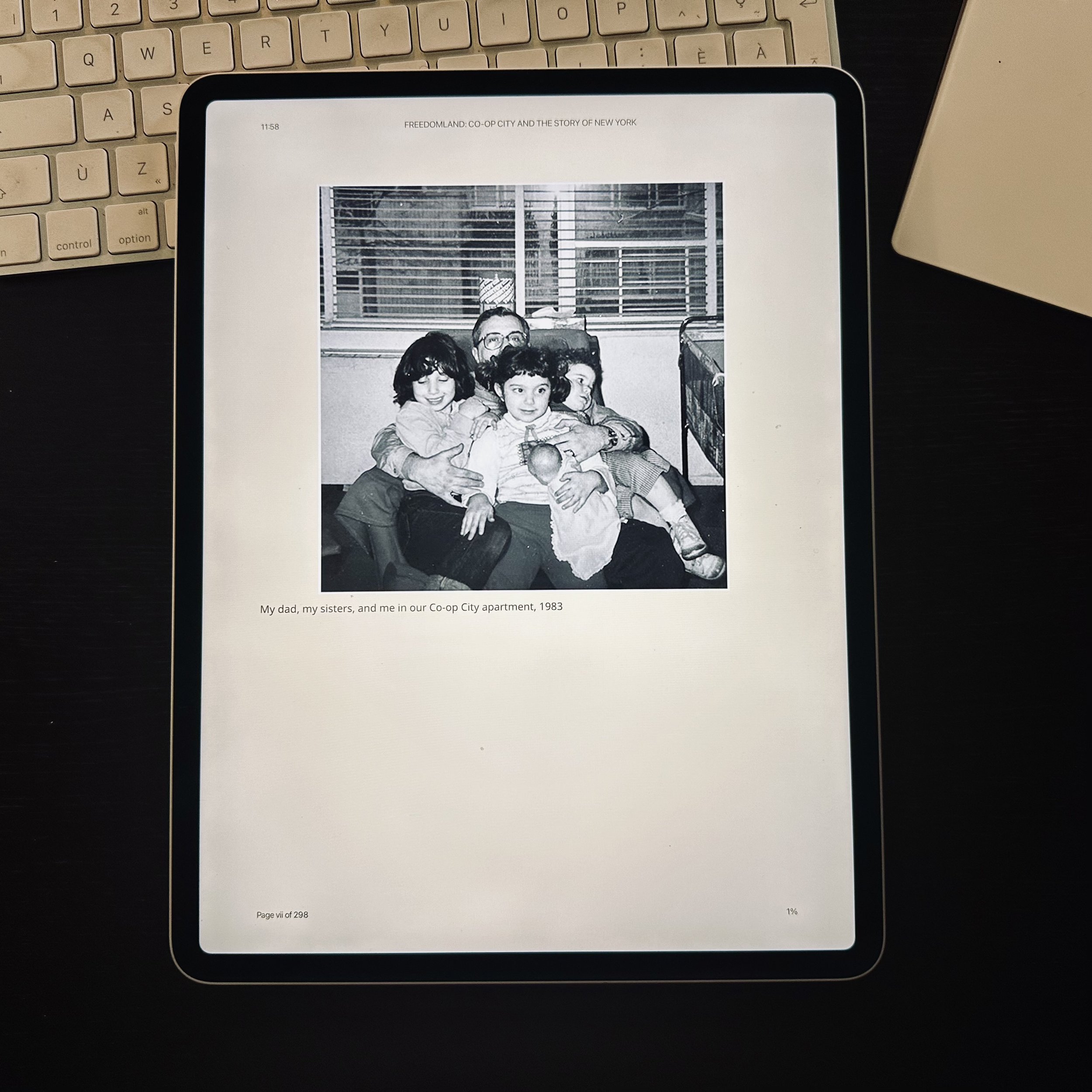

L’auteure a une connaissance vécue de Co-op City, y ayant passé son enfance, jusqu’au moment de quitté pour l’université. L’histoire unique et originale qu’elle rend dans son ouvrage va bien au-delà de celui de la grève (par ailleurs couvert exhaustivement par Robert M. Fogelson), puisque son portrait s’étend pour y inclure celui des gens qui font vivre cette communauté de presque 60 000 personnes (en 1972; il est d’environ 44 000 individus en 2010). La relation complexe et changeante avec le reste de NYC, mais surtout de Baychester, dans le East Bronx, est rendue avec richesse et nuance, tout comme l’histoire héroïque et tragique de l’UHF, véritable force politique et entrepreneuriale coopérative dans ce NYC post-New Deal. Leur mouvement coopératif ne se voulait pas uniquement une autre façon d’être dans un système capitaliste, mais bien une tentative de transcender le système, où l’impératif du profit se voyait substitué à celui de la solidarité.

Les coops d’habitation érigées par l’UHF l’ont été pour la plupart grâce au programme Mitchell-Lama (et aux abattements de taxes accordés par la ville). Mais ce programme n’a jamais représenté qu’une fraction infinitésimale de l’aide à la propriété, et cela en grande partie parce que la notion d’une mutuelle coopérative, avec une gestion collective et un maintien à perpétuité de l’abordabilité des logements, offrait une alternative probablement trop critique du système capitaliste pour être envisagée à grande échelle. Également, quand venait le temps de sélectionner les participants à la coopérative d’habitation, il fallait que ceux-ci possèdent au moins une certaine mise de fonds, très en deçà de ce qui aurait été nécessaire pour l’achat d’une propriété, mais quand même inaccessible à une personne de classe populaire ou ouvrière non syndiquée. Il était de plus difficile, voire impossible, d’obtenir un financement bancaire pour cette somme, aussi minimale soit-elle.

L’histoire de Co-op City que nous offre l’auteure est aussi essentielle parce qu’elle est un pied de nez aux compréhensions réductrices des enjeux architecturaux et d’aménagement sur la formation et la vitalité des communautés humaines, plus spécifiquement l’impossibilité de les constituer dans de tels regroupements de «tours dans un parc» moderniste.

* Pour se donner une idée de l’époque, on lira ici avec intérêt ses remarques lors de cette cérémonie.