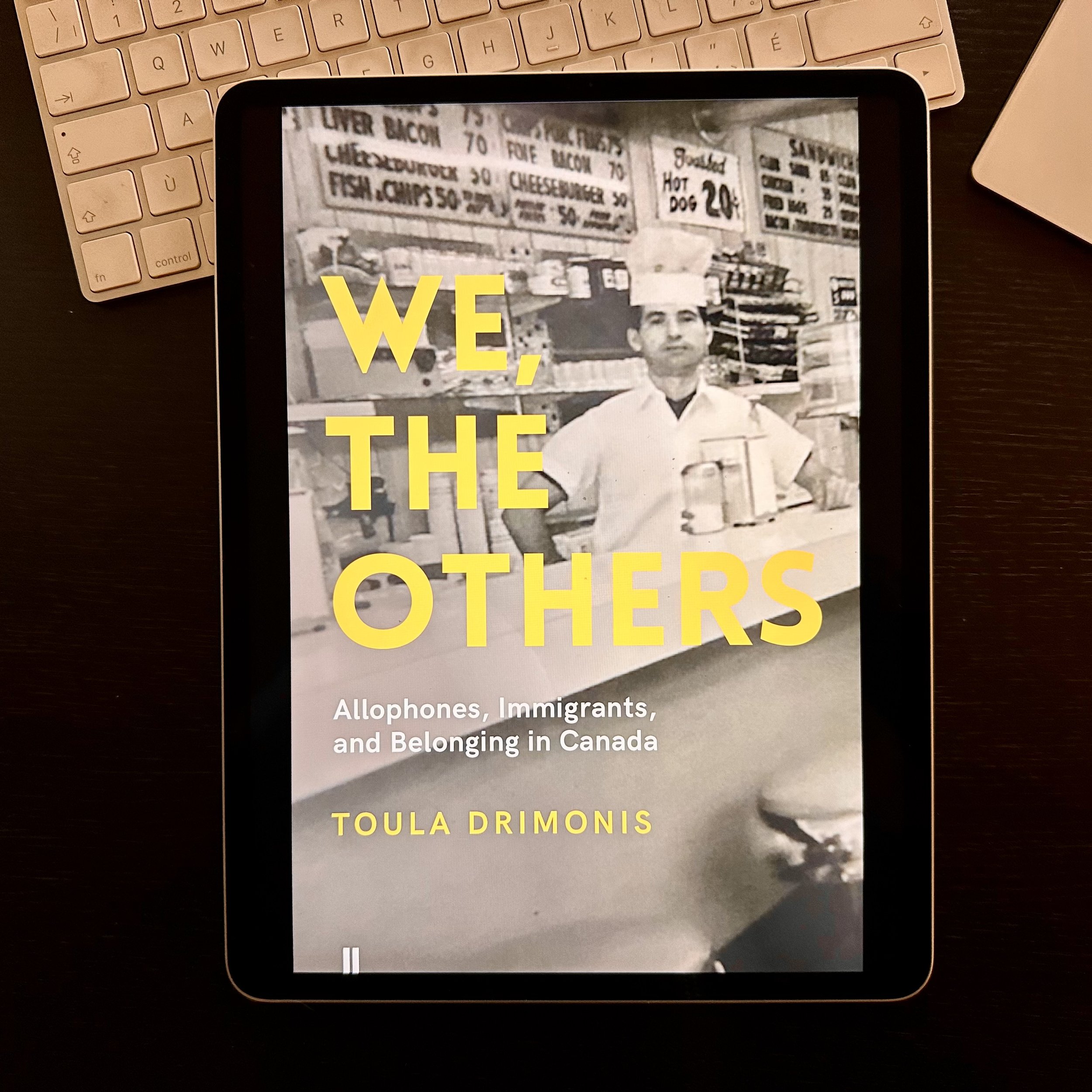

We, the Others—Allophones, immigrants and Belonging in Canada. Toula Drimonis, Linda Leith Publishing, 2022, 239 pages [lu en format PDF].

(2024-01-29) Une traduction française de l’ouvrage vient de paraitre aux éditions Somme toute, pour ceux que ça pourrait intéresser.

Si une Québécoise comme Madame Toula Drimonis, l’auteure de cet ouvrage, doit l’intituler avec ce « We » qui pointe vers « l’autre », c’est en bonne partie parce que notre « nous » collectif échoue dans son inclusivité. Ce « nous » commun n’est semble-t-il pas encore assez généreux, dans son acception usuelle, afin qu’elle puisse s’intégrer sans ambiguïté dans le même « nous » utilisé pour nommer la majorité « québécoise ». Que l’on désigne cette majorité sous l’appellation canadienne-française ou francophone n’y changerait d’ailleurs rien. Cela m’apparaît être, en quelque sorte, un échec cuisant de nos institutions (d’éducation et d’assimilation en général) ainsi que sur le plan humain. Le fait que « l’autre » puisse toujours être aussi facilement exclu dans notre société est un indice de la pauvreté et même de l’atrophie de ce que devait représenté le « nous » collectif québécois contemporain.

Toula Drimonis est née à Montréal de parents d’origines grecques qui, à la manière de milliers de leurs compatriotes, ont choisi d’immigrer ici pour de se donner marginalement (mais surtout à leurs enfants) une vie meilleure. Que cette enfant de l’immigration, née en sol montréalais, ne puisse pas se sentir en tous points intégrée dans ce qui est pourtant sa terre natale devrait être une source sérieuse de questionnement. Surtout, une raison d’action collective afin de renverser cet état de fait. On reconnait, et l’auteure l’exprime clairement, que l’assimiler d’une population de première génération, comme ses parents, sera toujours très difficile. Le fait qu’ils ont eu l’opportunité d’exercer un métier (c’est le père de l’auteure, au comptoir de son restaurant, sur la page couverture) qui enrichit à la fois la communauté urbaine et pourvoit à sa famille n’est pas chose banale dans l’histoire. C’est l’opportunité qu’ils étaient venus saisir, justement, mais qui n’allait pas se laisser attraper sans un travail acharné de tous les jours ; l’assimilation en profondeur devait être le privilège des enfants (la deuxième génération).

Ceci témoigne que nous gagnons à laisser une porte assez généreusement ouverte aux populations de première génération. Elles sauront toujours se forger en sol canadien des opportunités productives qui ajoutent et feront croitre l’économie locale, provinciale et parfois même nationale.

Sur les traces de We, the Others

Pourtant, une grande partie du discours autour de l’immigration reste dans les sphères chimérique et intellectuellement frauduleuse de la « capacité d’accueil ». Cette perspective malthusienne sur l’économie, la richesse, la croissance doit aboutir à un optimisme en la pérennité dans le changement. Une communauté telle que le Québec, avec un français qui lui est propre comme langue d’expression dans le monde, doit trouver un équilibre serein si elle veut un jour englober toutes les variantes sémiologiques du pronom « nous ». Pour prendre de l’expansion et gagner en capacité d’assimilation, la société québécoise et sa langue doivent maitriser et affirmer leurs pluralités tout en gardant la confiance de représenter une incarnation unique sur le continent nord-américain.

Pour revenir un peu sur l’auteure, un des aspects les plus tristes dans ce qu’elle écrit touche sur les difficultés qu’elle rencontre à affirmer, tout naturellement, son amour pour le pays de René Lévesque tout en exprimant son amour pour la patrie de ses parents. Cette double ou triple (ou multiple) identité assumée demeure perçue comme un phénomène assez limité, même si, dans les faits, il dépeint plutôt la capacité quasi infinie d’un être humain à contenir des multitudes. En réalité, il constitue une norme assez universelle, qui se vit et se manifeste spontanément (certains désignent aussi le phénomène code switching) dès qu’une personne est appelée à évoluer dans un milieu le moindrement pluriel, qu’il soit urbain ou rural (oui, les milieux ruraux pluriels existent !).

C’est certainement face à une machine gouvernementale qui aimerait gommer toutes les expressions endogènes d’une société qui gère sa pluralité que l’avenir d’un « nous » d’envergure et généreux dans sa sémantique va se jouer. Une vision plus robuste et confiante de l’histoire et de l’évolution de la société particulière au Québec pourrait aider. Malheureusement, il n’est pas rare que cette histoire soit transmise avec des orbières, de manière limitative dans ce qu’elle choisit de représenter dans le « nous ». La capacité d’assimilation de la majorité francophone me semble prodigieuse lorsque projetée avec confiance.

Il est impossible de savoir où « nous » en serons dans une génération ou deux. Mais je fais le vœu que le questionnement de gens comme Madame Drimonis réussisse à amener notre culture québécoise vers une compréhension toujours plus vaste et inclusive dans ce qui est « nous ».