Heat Wave—A Social Autopsy of Disaster in Chicago (Second Edition). Eric Klinenberg, University of Chicago Press, 2015, 320 pages [e-book lu sur plateforme Kindle]

Pourquoi les vagues de chaleur sont-elles anonyme ? Pourtant, on nomme bien les ouragans. Les plus marquants (destructeurs) restent dans l’histoire communautaire de ceux qui les ont vécus et dans la mémoire collective de nos sociétés. Il faut dire, les ouragans ont la fâcheuse tendance à laisser des traces physiques importantes. Pour les régions qui les subissent, elles entrainent des coûts matériels qui se chiffre facilement dans les milliards, sans mentionner les coûts en termes de rupture de l’activité économique, et encore plus terrible, en perte de vies humaines. Du commerçant aux manufacturiers aux entreprises de logistique aux fonctions tertiaires aux gens les plus invisibles dans nos sociétés, personne n’en sort indemne. De manière perverse, avant la vague de feux qui vient de caractériser l’été 2023 ici au Canada et en général en Amérique, la puissance et la fréquence inhabituelle des ouragans étaient un des signes les plus tangibles, pour qui en aurait toujours besoin, des dérèglements climatiques engendrés par les changements climatiques. Nos générations présentes et futures ne pourront y échapper.

On avait l’habitude de parler de réchauffement climatique, jusqu’à ce que le consensus se tourne vers l’expression plus juste de changements climatiques. Mais il reste encore en nous cette impression que la « chaleur » demeure la condition dominante de la nouvelle climatologie issue de l’émission massive des gaz à effet de serre depuis l’ère industrielle. Le côté « statique » de cette nouvelle normalité (la chaleur n’entraine pas de destruction matérielle) peut facilement confiner à l’indifférence. Mais comme le démontre Heat Wave du sociologue Eric Klinenberg, cette indolence vis-à-vis la menace silencieuse, implacable et presque invisible que représente la chaleur n’explique pas entièrement la lenteur de la réponse des autorités.

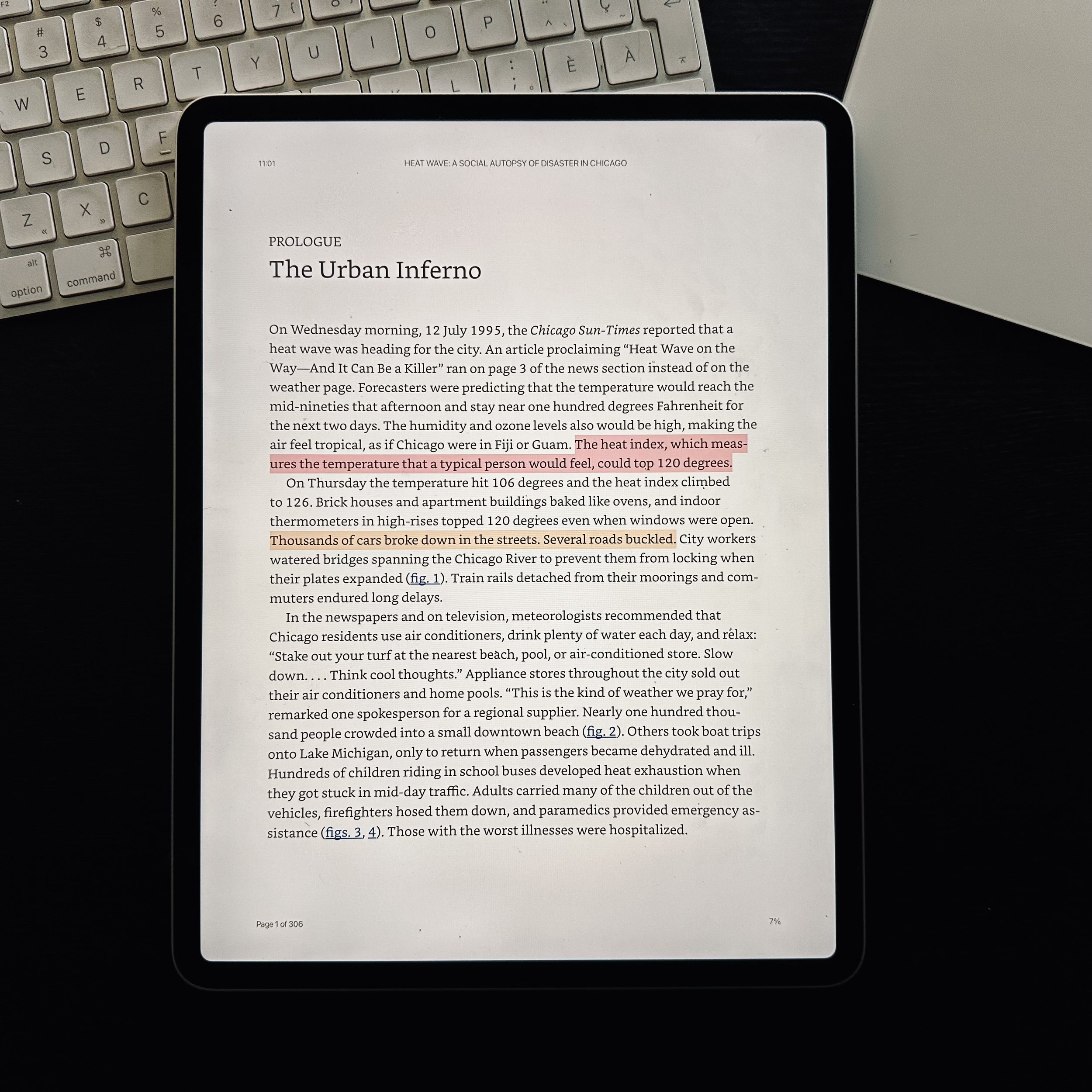

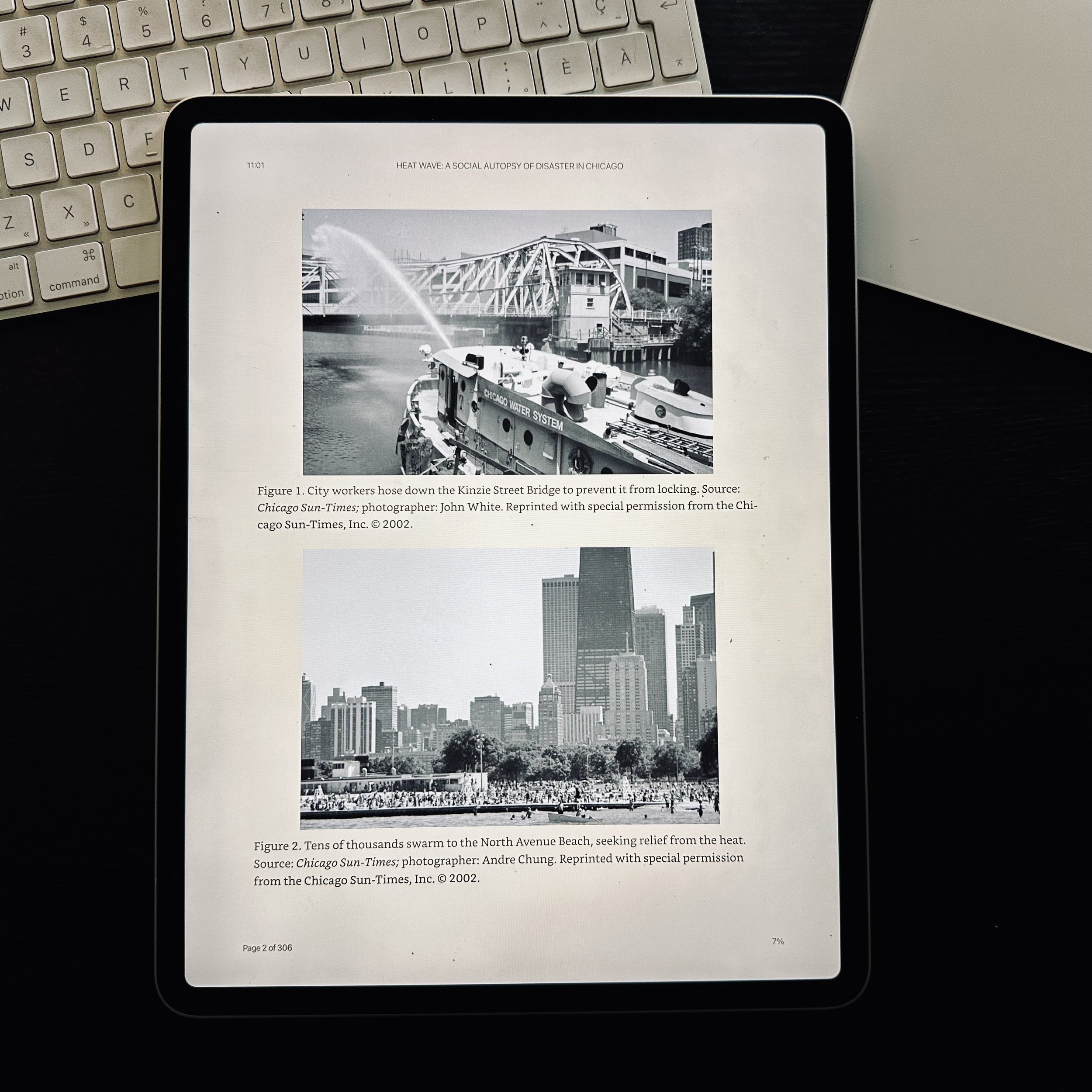

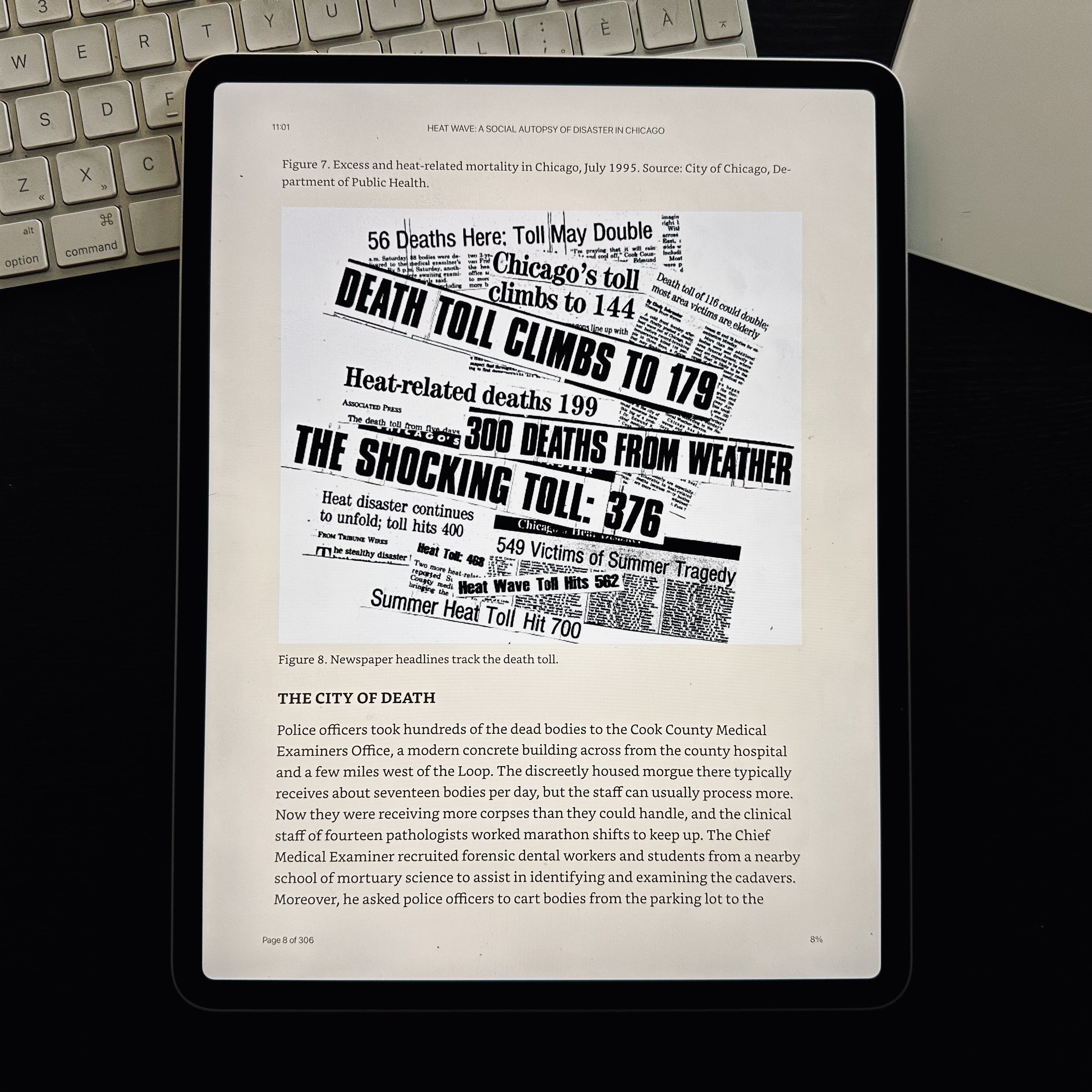

En 1995, entre le mercredi 12 et le lundi 17 juillet, Chicago connaitra la plus importante vague de chaleur de son histoire, caractérisé par un dôme de chaleur humide sur la ville et sa région. Les autorités municipales et l’administration du maire Richard M. Daley (fils du légendaire Richard J. Daley) avait prévu cette possibilité, et un plan d’urgence, que les experts de l’époque qualifiaient d’exemplaire, avait été préparé. Mais durant cette crise, il ne fut jamais activé. Plus de 700 personnes y ont laissé leurs vie. L’autopsie sociale et urbaine que l’auteur nous offre permet de caractériser cette population, mais surtout son environnement urbain, qui explique essentiellement les lendemains terribles de cette vague de chaleur.

Sur les traces (et dans la vague…) de Heat Wave

Il est notable qu’à peine deux (2) semaines après la première vague, Chicago fût à nouveau enveloppé et cette fois, le plan d’urgence municipal fut enclenché; les décès furent de l’ordre d’une centaine. Trop, encore, mais pas la même échelle. En effet, durant cette première vague de chaleur, l’administration Daley pratiquait le « deny, deflect and defend ». Une certaine partie des médias, et surtout le message des autorités publiques municipales, n’y voyait que l’ordinaire estival. Dans la réalité, le piège silencieux et mortel de la chaleur se refermait d’heure en heure. Et pour des raisons bien expliquées dans l’ouvrage, confinait encore plus mortellement certains quartiers, comme North Lawndale, que d’autres, même adjacents, comme South Lawndale.

À d’autres époques, les gens allaient dormir dans les parcs, sur les toits ou sur les rives du lac Michigan, mais ces options urbaines et naturelles pour affronter les extrêmes de chaleurs étaient impensables en 1995 à cause de la criminalité et de l’insécurité qui engendrait une isolation généralisée. Pour ces raisons, et d’autres d’ordre structurel, économique et démographie, les plus vulnérables sortent rarement, seulement par nécessité et jamais hors de leurs quartiers. Cela coïncidait avec la période où les administrations publiques cherchaient à se modeler sur la gestion d’affaires et la recherche de l’efficacité à tout prix, mais surtout au prix de la mission première de l’État : le service aux personnes les plus fragilisées. Face à ce nouveau paradigme, le citoyen était maintenant un « client » qui devait faire des choix et aller au-devant de ses besoins où encore mieux, les combler auprès d’organismes « faith-based » ou « non-profit » privés. Pour se sortir une fois pour toutes de cette spirale de l’indifférence, l’auteur dégage de ses observations quatre (4) grands diagnostics (urbain) qui me semblent toujours d’actualité. Ainsi, pour assurer une protection des personnes vulnérables (âgés, isolés) et exclues, il faut (1) construire des alternatives aux organisations paramilitaires de services, (2) aller au-devant des besoins de cette population et (3) réduire la friction pour l’accès public (aux services). En dernier (4), faire une reddition de compte transparente des résultats de ces démarches. Tout ceci se résume en disant qu’il nous faut solidifier et professionnaliser « l’infrastructure sociale » de nos espaces urbains.

La jonction de ces tendances lourdes des années 1990 et surtout la manière catastrophique qu’elles sont arrivées à maturité durant l’été 1995 à Chicago est présentée avec finesse et sympathie dans ce premier ouvrage de Monsieur Klinerberg.