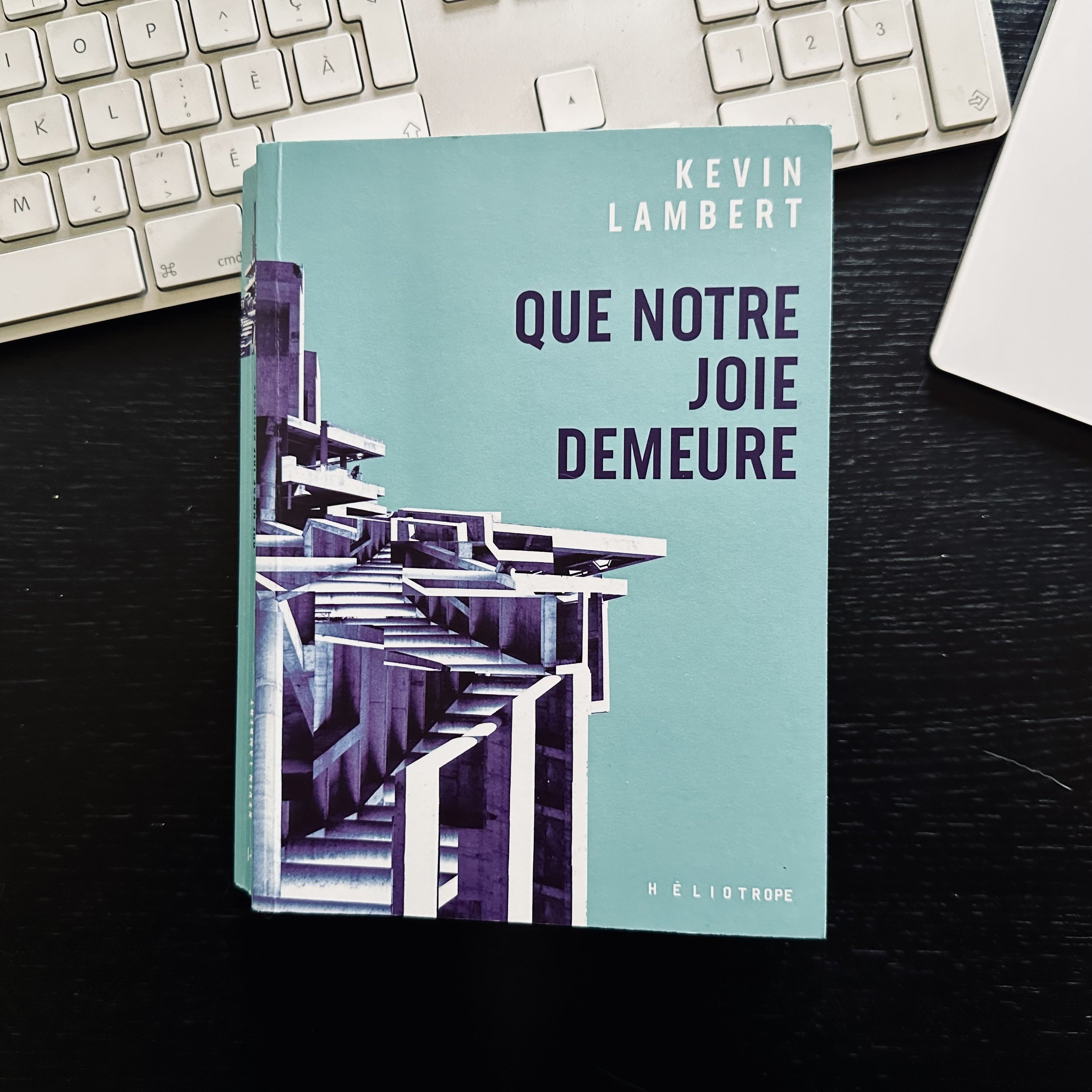

Que notre joie demeure. Kevin Lambert, Héliotrope, 2022, 381 pages.

Série fiction — À tous les deux mois

Il n’est jamais facile de lire ou de regarder une œuvre de fiction qui se déroule dans un milieu familier. Toutes les failles ou maladresses qui font partie du récit ou des personnages nous apparaissent comme autant de miroirs déformants. C’est à ce moment que l’on se tourne vers son conjoint pour partager notre hilarité ou confusion face à l’histoire, et que l’on constate, oh horreur!, qu’elle est totalement absorbée et transie par ce qui nous paraissait, évidemment, d’un ridicule à détacher la mâchoire.

Dans ce roman, c’est un peu la sensation qui traverse le lecteur le moindrement accoutumé au rouage d’une firme privée de service. Ici, il s’agit d’un important bureau en architecture, mais il est facile d’imaginer toute une gamme de service; le type de clients sollicités et nécessaires à la poursuite et au succès de l’entreprise finit par avoir une influence directe sur les principaux de ces firmes. Il est vrai aussi que l’architecture est particulièrement vulnérable à ce type de déchéance, mais probablement rien de plus (et souvent beaucoup moins) que d’autres firmes similaires (oui, je parle ici de nos amis ingénieurs!), mais il est aussi vrai que tant qu’à se construire une fiction, c’est toujours plus chic et swell du côté architecture.

Kevin Lambert a eu l’instinct génial, avec son style et sa manière de construire les scènes de son roman, de donner amplement d’espace pour abandonner sans regret la lecture. Le très long chapitre qui ouvre l’œuvre ne sera jamais achevé sans une volonté affirmée, et ensuite, les épisodes de l’histoire se parcourent avec vigueur, grâce à la phraséologie « leste et immersive », vraiment, de Monsieur Lambert. Le roman est clôturé par un autre chapitre-fleuve, mais rendu là, on accepte le deal. Des noms familiers pour ceux qui connaissent le domaine sont lancés ici et là, comme Paul R. Williams et David Adjaye, en lien avec le deuxième personnage principal, mais aussi Lutyens et Roebling. Plus près de nous, mais malheureusement beaucoup moins connu, Alexander Durnford.

Le point le plus faible de l’œuvre est curieusement son personnage principal, une architecte née et ayant grandi ici, qui à 69 ans est mondialement connue et adulée, une égérie professionnelle de sa génération. Ce personnage stresse les limites de la crédibilité et de la crédulité. L’auteur a tenté d’en faire l’émule d’une vraie architecte, vraie lumière de sa génération (et au-delà), l’iraquienne et britannique Dame Zaha Hadid (1950-2016). Il aurait au moins fallu écrire son nom, quelque part dans ce roman.