Creeping Conformity—How Canada Became Suburban, 1900-1960. Richard Harris, University of Toronto Press, 2004, 204 pages.

Le titre de l’ouvrage se comprend comme l’affirmation d’un fait, mais le septième et dernier chapitre reprend ce titre, cette fois avec un point d’interrogation ; pour mieux souligner que cette conclusion est loin d’être inévitable ? Il est vrai qu’en commençant la lecture de cette histoire, on en connaît déjà l’aboutissement : le Canada, au début des années 1960, prendra la forme de ses banlieues. Donc, ce qui est intéressant ici, et développé de façon constamment engageante par l’auteur, est le comment et le pourquoi des particularités canadiennes sur la voie de la « conformité banlieusarde ».

L’éloignement relatif du Canada, géographiquement, mais aussi la faible densité de son territoire habité (et les difficultés que cela engendre dans l’atteinte d’une masse critique sur le plan économique), entraîne une certaine friction quand vient le temps de participer, de façon contemporaine, aux grands courants de l’époque, surtout par rapport à ses pays pairs (comme le Royaume-Uni et les États-Unis). Voilà pourquoi, lorsqu’on parle du Canada et du développement des banlieues, on est un peu toujours confronté à des décalages ; des phénomènes qui étaient pleinement manifestes ailleurs ne prendront forme au pays que plusieurs décennies plus tard, et souvent de manière moins intense. Ainsi, au tournant des années 1900, en Angleterre, il était déjà monnaie courante pour les commentateurs populaires de brosser un tableau des banlieues comme un « wasteland » d’uniformité architecturale et de conformité sociale. Mais ici au Canada, ce n’est qu’avec l’apparition, au début des années 1950, des banlieues développées entièrement par de grandes entreprises immobilières intégrées (du lotissement, des services, de la construction, du marketing et du financement), qu’une certaine conformité de classe sociale et économique commencera à se solidifier de façon à engendrer superficiellement la caricature facile qu’on s’en fait.

Une fois lancée, il faut bien admettre que ce système de mise en place deviendra la règle (le rôle du fédéral dans cette cristallisation est fondamental). Mais ce qui est aussi fascinant dans ce livre est de découvrir la diversité et la pluralité du phénomène de la banlieue dans la première moitié du siècle passé. Aux antipodes de la conformité.

Sur les traces de Creeping Conformity

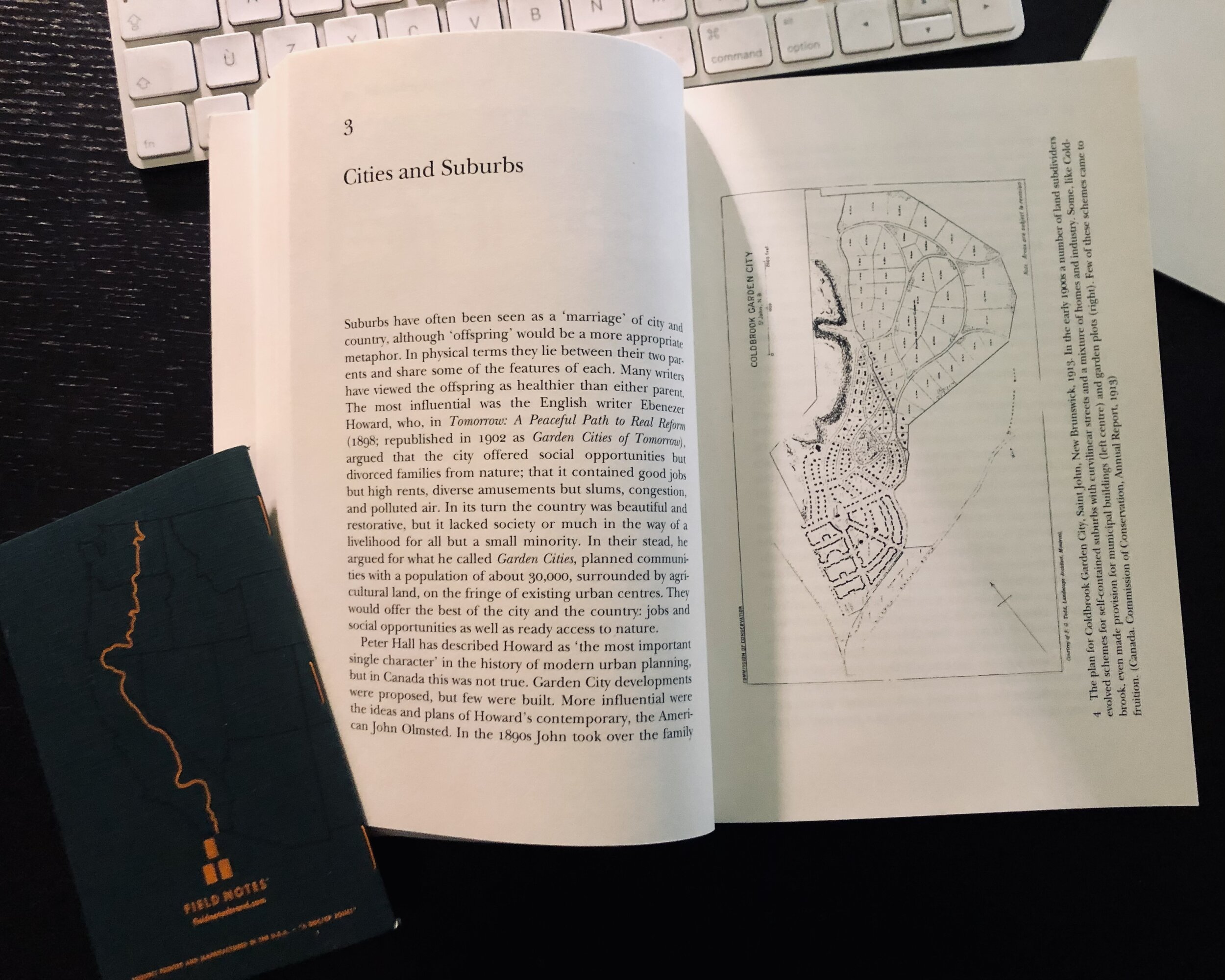

Durant la période des trois premières décennies du dernier siècle, c’est en fait l’opportunisme, dans le sens de « far west », et le laissez-faire des autorités municipales (lorsqu’elles existaient), qui a rendu possible la grande diversité de typologies, d’aménagements et de configurations géométriques des premières « banlieues » canadiennes. Ainsi, plusieurs types de banlieues ont réussi à accommoder des besoins variés, du plus élitiste (Westmount ou Mont-Royal), en passant par les banlieues industrielles (comme Verdun ; pas de danger, l’usine de munition est maintenant intégrée au tissu résidentiel !), les banlieues spécifiquement destinées aux classes moyennes (comme la Cité-Jardin du Tricentenaire) et même les « shacktowns » sans services (qualifié aussi de « unplanned » ; elles étaient chose courante ; d’Halifax à Toronto à Calgary). Pour aboutir aux banlieues qui caractérisent, plus d’un siècle et quart plus tard, nos paysages urbanisés, plusieurs chemins sinueux et souvent insoupçonnés ont été parcourus. Ce livre de Richard Harris est le guide à avoir pour les découvrir.

Même si cet ouvrage est un excellent point de départ, on ne pourra faire autrement que d’en demander plus, surtout si, comme moi, une appréciation de l’histoire urbaine « canadian » est une source continue de fascination. Il existe justement deux livres, toujours du même auteur, qui permettra d’approfondir autour de la question : Unplanned Suburbs—Toronto’s American Tragedy, 1900 to 1950 et Changing Suburbs—Foundation, Form and Function.

Plus près d’ici maintenant, il est facile de constater que plusieurs des quartiers de Montréal, qui ont souvent été eux-mêmes autrefois des villes à part entière (comme Saint-Louis-du-Mile-End au centre et Maisonneuve dans l’Est, pour ne mentionner qu’eux), on vue leurs zones résidentielles se bâtir collé sur de vastes complexes industriels intégrés dans la trame urbaine. Pour mieux en comprendre sur cette époque charnière, j’ai bien hâte de me mettre la main sur Manufacturing Montreal—The Making of an Industrial landscape, 1850 to 1930.

Un dernier ouvrage que je crois déjà avoir mentionné, mais qu’il est particulièrement à propos de se rappeler qu’il est sur notre liste : Housing the North American City ; souvent cité dans le livre de M. Harris, et cela se comprend bien.