Un Québec urbain en mutation. Gérard Beaudet, Éditions MultiMondes, 2023, 325 pages.

Une série sur les municipalités et la politique municipale au Québec [2 de 5].

Ce dernier livre de Monsieur Gérard Beaudet rend un grand service au domaine de l’urbanisme au Québec. Il est à la fois généraliste et fouillé lorsque le propos l’exige. On pourrait dire de même de la plupart des ouvrages de l’auteur publié au cours des dernières années. Nous en avons revu quelques-uns dans nos pages, en commençant par le duo essentiel pour qui veut se donner une idée de l’évolution urbaine dans la grande région de Montréal : Banlieue, dites-vous? La suburbanisation dans la région métropolitaine de Montréal (2021) et son compagnon, Le transport collectif à l’épreuve de la banlieue du grand Montréal (2022). Ces ouvrages sont uniques sur ces questions, mais il est impensable de les mettre entre les mains du novice et s’imaginer qu’ils resteront sur le dessus de leurs tables de chevet jusqu’à la dernière page. Cela n’est en rien lié à la qualité de l’écriture ou de l’argument, c’est simplement dans la nature de ces sujets. On sait aussi que l’auteur n’hésite pas à se lancer dans des propos qui ont un certain mordant. Le fameux Le pays réel sacrifié : la mise en tutelle de l’urbanisme au Québec (2000, en collaboration avec Paul Lewis, Jean Décarie et Daniel Gill) ou dans un plus récemment, Les dessous du printemps étudiant. La relation trouble des Québécois à l’histoire, à l’éducation et au territoire (2013) en sont des exemples. Mais toujours, à moins d’avoir un engagement profond envers ces questions, il ne sera pas facile d’évangéliser autour de soi. J’allais oublier, mais un autre de ses ouvrages, commenté sur cette page et qui porte un regard original sur le monde municipal, L’innovation municipale — Sortir des sentiers battus (2019, écrit avec Richard Shearmur) mérite le détour. Cela dit, encore une fois, par la nature du sujet, le réservoir des converties sera souvent assez restreint.

Mais avec Un Québec Urbain en mutation, on se retrouve devant ce rare objet : un ouvrage écrit par un spécialiste, mais qui peut facilement se partager et profiter à tous. Par son propos, emmené de façon souple et engageante, le livre est une source de prise de conscience, et de connaissance, dans le domaine. Il ouvrira la porte à de multiples discussions, pourra servir à former une base fertile et mutuelle, à travers presque tous les moments de l’histoire urbaine de la province, de la ville à la campagne en passant inévitablement par les banlieues.

Sur les traces de Un Québec en mutation

On s’en doute bien, il y a des circonstances uniques dans le développement de nos « cités et villes », nos campagnes et nos banlieues. Pourtant, il semble que presque partout, elles ont résulté en de vagues paysages qui, trop souvent, ne sont que banalité de lieu et d’expériences. Malgré ses professions d’unicité, cela nous rappelle douloureusement que notre urbanité codifiée ne fait que reproduire les pires schémas nord-américaine.

Expliquer pourquoi et comment, malgré un cheminement assez particulier dans le domaine du contrôle (mais surtout du laissez-faire) urbanistique, peut impliquer des justifications contextuelles pas toujours faciles et ceci, en dépit d’une maîtrise « professionnelle » des questions urbaine. Ou peut-être chercherons-nous à nous mettre tous sur une même page lors de discussions plus poussées, pour mieux comprendre notre passé et envisager notre futur. C’est durant ces moments, et bien d’autres similaires, que cet ouvrage de Gérard Beaudet (1) sera d’un bon service.

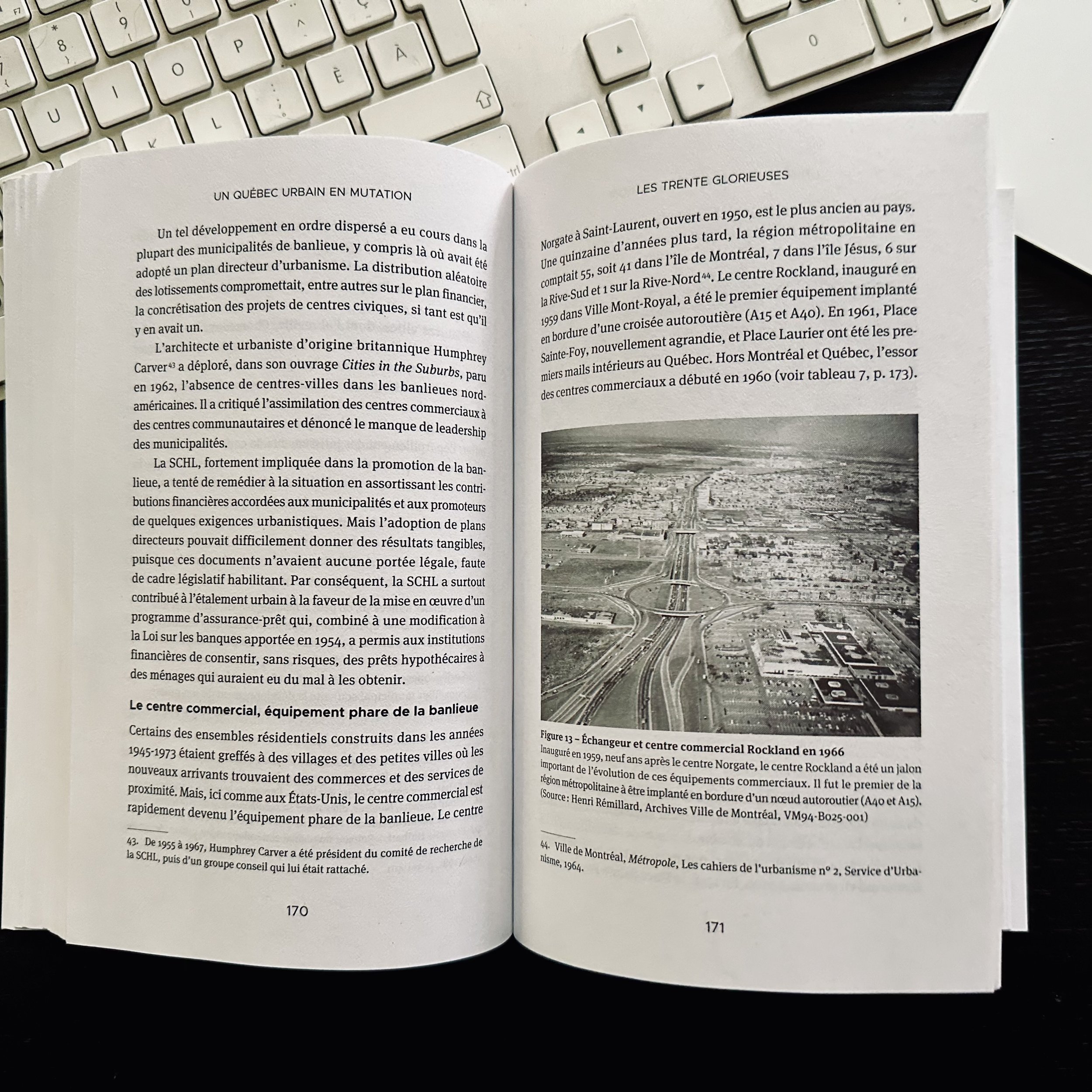

Par exemple, on comprend bien tous de manière abstraite que le niveau municipal est important pour une saine vie politique et civique. Mais qui sait que Lord Durham n’en pensait pas moins? Ainsi, dans son fameux rapport sur les rébellions de 1837-38, il écrivait que : « l’on peut considérer comme une des causes principales de l’insurrection […] l’absence totale d’institutions municipales qui donneraient au peuple une certaine autorité sur les affaires régionales ». En effet, qui l’eût cru, les gens aiment avoir un mot à dire, ou du moins sentir qu’ils pourront le dire et être minimalement entendu dans les affaires qui les concernent de près, comme dans leurs quartiers et sur leurs rues. Malheureusement, ces dernières années, on est passé d’un régime où le bulldozer n’était jamais loin d’aplatir son quartier, surtout si l’on était pauvre dans un quartier oublié, à un régime de gouvernance où plus rien qui profiterait à la collectivité ne peut se construire. L’exception sacrée : les réseaux autoroutiers et les routes sous le contrôle du ministère des Transports (2). Et pour faire bonne figure, les centres commerciaux à la jonction des bretelles d’autoroutes. Aussi, jamais trop d’espace, de fluidité ou de « sécurité » pour les automobiles.

Cette réalité est la nôtre. Il faut admettre que malgré nos cadres législatif tardivement adopté et implanté (par rapport aux autres entités comparables), nous en sommes essentiellement au même point bas que nos pairs nord-américains. Pour retracer cette histoire et enclencher une discussion sur des bases solides, on s’offre et on partage ce livre (3).

(1) Je ne peux pas passer sous silence, étant donné la nature de l’ouvrage, le manque d’un index. Pourquoi affliger le lecteur ainsi?

(2) J’oubliais le “et de la Mobilité durable” mais encore, qui y pense?

(3) Encore une fois, le livre est ce qu’il y a de mieux dans ce type qui combine l’histoire et l’analyse avec un point de vue. C’est pourquoi il était surprenant d’y rencontrer certaines erreurs évidentes, comme lorsqu’il est dit à la page 81 que la « Standard State Zoning Enabling Act (SZEA), une loi fédérale […] » américaine; bien entendu, c’était plutôt une loi modèle proposée en 1922 par le Département du commerce américain aux États du pays afin de permettre à leurs villes de moderniser leurs gestions. La vaste majorité des états de l’époque ont adopté une version du Enabling Act, mais la plupart de leurs villes se sont contentées d’adopter une forme de zonage, souvent de nature raciste et ségrégationniste dans l’application, à défaut de pouvoir l’être dans le texte. Autrement, les « convenants », de nature privée, ne se gênaient pas pour l’être.

Nous avons abordé ces questions, entre autres en parlant du livre de Monsieur Richard Rothstein, The Color of Law.