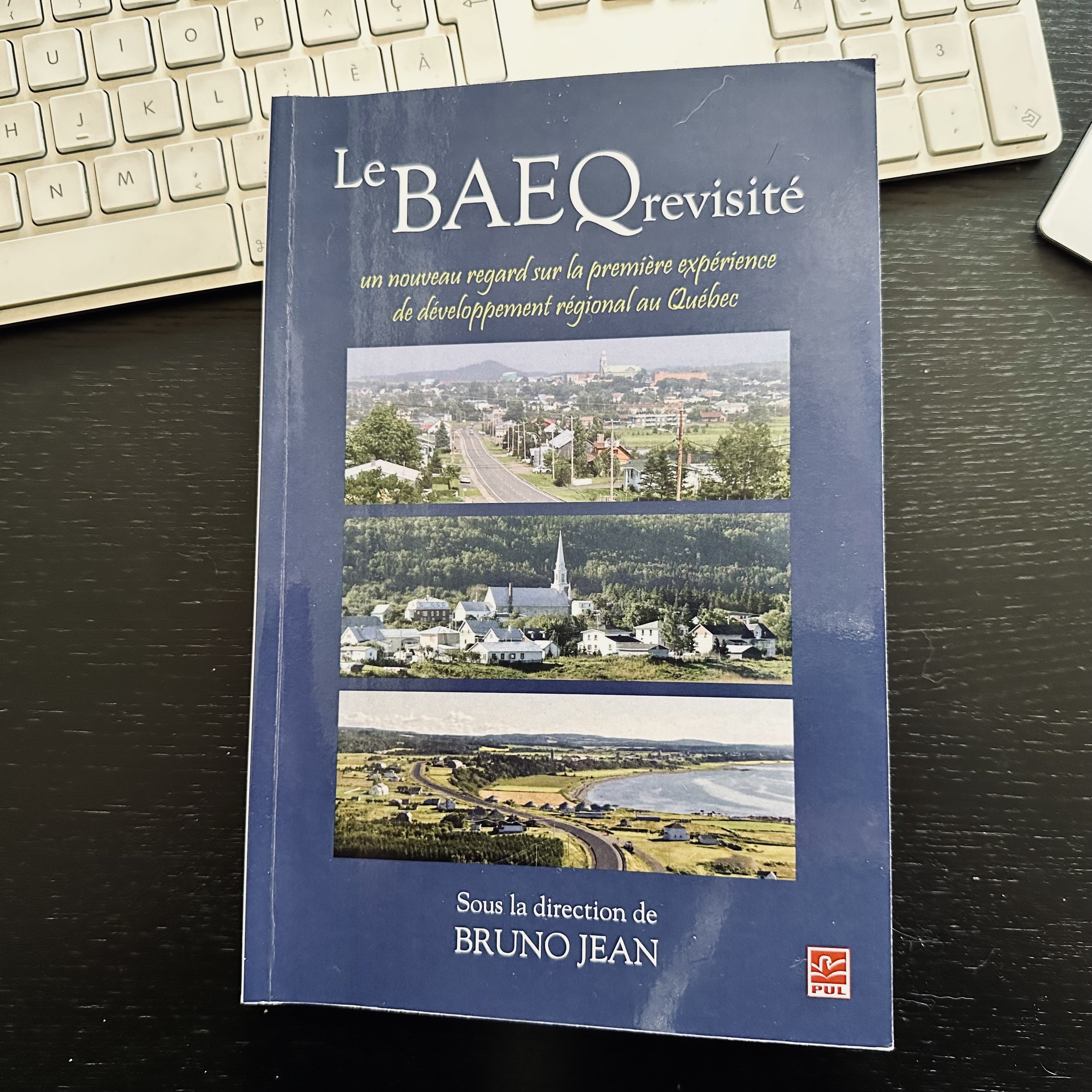

Le BAEQ revisité—Un nouveau regard sur la première expérience de développement régional au Québec. Sous la direction de Bruno Jean, Presses de l’Université Laval, 2016, 215 pages.

Une série sur les municipalités et la politique municipale au Québec [3 de 5]

Je suis le premier à l’admettre, durant notre formation d’urbaniste a ce qui s’appelait à l’époque l’Institut d’urbanisme de la faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal, je ne suis pas certain d’avoir jamais entendu parler des travaux du Bureau d’aménagement de l’est du Québec (BAEQ — 1963-1966), cette organisation privée qui semble avoir été une étape fondamentale dans la maitrise de la planification à l’échelle régionale au Québec. Ou si nous en avons discuté, cela devait être pour mentionner la proposition de fermeture de dizaine de villages gaspésien et la fermeture effective d’une douzaine d’entre eux. Probablement à cause de la proximité dans le temps, on l’assimile souvent avec l’expropriation des habitants dans le cadre de la création du Parc national de Forillon, même si les deux évènements n’ont aucune parenté, ni dans la démarche ni dans la manière.

Le manque de mémoire et de connaissance par rapport au BAEQ, ses travaux pionniers pour le Québec, ainsi qu’un certain aveuglement à l’égard des outils du « développement régional » est sans doute un des grands contrastes entre nous, les urbanistes, et ce que l’on appelle les « aménagistes ». Même nos écoles sont différentes : les aménagistes émanant essentiellement de l’école supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD) de l’Université Laval (UL), à Québec. « Développement régional », c’est dans leur nom! Et comme on l’apprend dans cette compilation de textes sous la direction de Bruno Jean, la proximité avec le milieu académique et intellectuel de l’UL est un facteur fondamental dans la sensibilisation à cette notion pour les aménagistes. Comme je l’ai découvert en y faisant ma formation de premier cycle en architecture et ensuite en travaillant quelques années sur le campus, Québec comme ville et le noyau de l’UL comme centre intellectuel sont vraiment la capitale de l’est de la province et même de tout l’est du pays qui se reconnait une affinité avec la spécificité francophone.

Cela conduit à cette perspective, qui n’existe que faiblement dans une métropole comme Montréal. Parfois, rien ne remplace la proximité physique dans l’analyse territoriale. Toujours est-il, paru pour souligner (en 2016) les cinquante ans de la publication des rapports d’études du BAEQ, cet ouvrage rassemble des textes d’intervenants de la première heure impliqués dans les travaux de l’organisation, des participants de l’époque et dans un deuxième temps, de chercheurs qui examinent avec le bénéfice du recul les résultats qui sont sortis de cette expérience unique de planification.

Sur les traces du BAEQ revisité…

Après la lecture de l’ouvrage, on se rend compte qu’il est quelque peu injuste que l’expérience du BAEQ soit réduite à celle de la fermeture des villages. Un long métrage de cinéma-réalité, Les smattes (1971) fait encore écho à cette expérience. Trente ans plus tard, le même réalisateur revient cette fois avec un documentaire, le Grand Dérangement de Saint-Paulin Dalidaire (merci appropriation). Les textes apportent évidemment plusieurs perspectives sur cette manœuvre aux conséquences dévastatrices pour les populations concernées. Le simple fait qu’une telle solution ne fut plus jamais proposée et encore moins appliquée en dit gros sur son impotence. Mais il n’en demeure pas moins que de comprendre la logique qui a conduit à cette proposition et son implantation est essentielle et mériterait d’être mieux transmise dans la profession.

Mais le BAEQ, c’est tellement plus que les fermetures! Dans un mandat qui s’est étalé sur à peine trois (3) ans, ce petit bureau ad hoc fait de sociologues, d’économistes, de gens en droit et dans le domaine naissant du travail social, ont complété un exercice qui ne sera reproduit (et même là sur une échelle beaucoup plus petite et de manière rigide), qu’avec les schémas d’aménagement (et plus tard encore, de développement) qu’au début des années 1980. À travers le recueil de textes et de témoignages colligés dans l’ouvrage, on peut clairement voir le travail du BAEQ avec les populations locales comme un jalon unique vers l’avancement de la province dans une prise en charge de son avenir en contexte de révolution tranquille. Le personnel clé qui se succède dans le BAEQ prendra les commandes d’une fonction publique québécoise qui se modernise et se professionnalise, faisant de la boîte une sorte d’incubateur pour celle-ci. Au-delà de l’accord fédéral-provincial de 1968 qui résulte des propositions contenues dans les rapports du BAEQ livrés en 1966, ce que tous les auteurs semblent reconnaitre est que face à des conditions adverses, un minimum de concertation permet de parcourir beaucoup de chemin. En plus d’ouvrir les canaux de communication et d’avoir en place un réseau solidaire, informé des enjeux mutuels, motivé à collaborer dans une mission commune et capable de mobiliser sa collectivité dans ce sens, ce travail est probablement la seule voie pour un développement durable en région. L’équipe du BAEQ a été pionnière dans ce domaine. Ce livre est cette histoire, qui mérite d’être mieux comprise et assimilée.