The 30-Minute City—Designing for Access. David M. Levinson, Network Design Lab, 2020, 114 pages. [Lu en format PDF]

Cette chronique est un bonus dans notre série Trans&Transit

On peut faire et parcourir beaucoup de distance en trente minutes. C’est un peu le propos de Monsieur David M. Levinson dans cet ouvrage, qui élargit dans la sphère opérationnelle les arguments avancés par Jonathan Levine sur l’accessibilité. Très différent toutefois de ce dernier, qui était un plaidoyer en faveur de cette notion par rapport à celle de mobilité comme la mesure de la capacité à se rendre à des destinations en tout genre, The 30-Minute City est plutôt un guide pratique dans l’amélioration «opérationnelle» des modes de déplacement. L’auteur met ainsi en évidence les gains importants en accessibilité que ceux-ci peuvent générer.

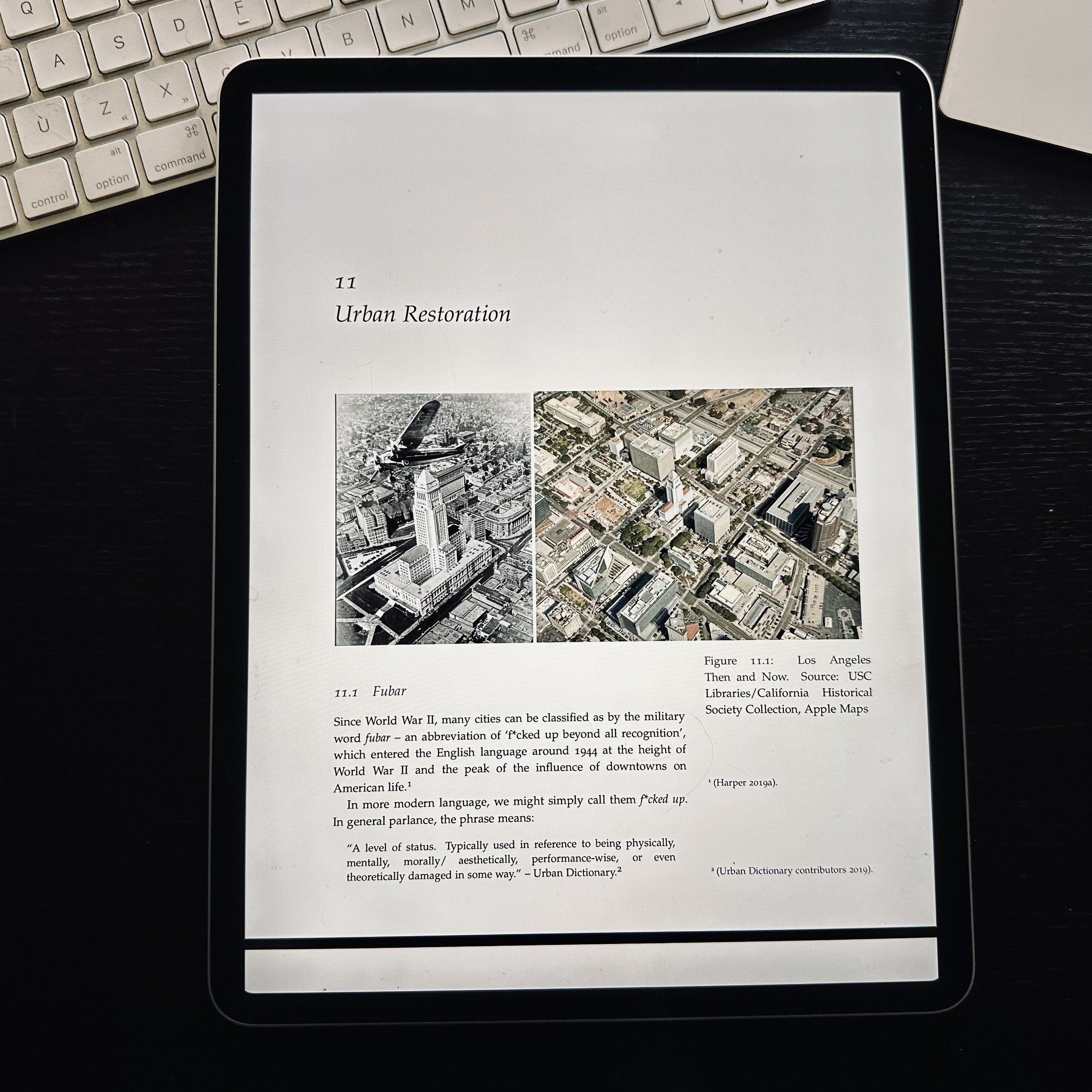

Puisqu’au-delà des débats creux autour de la pertinence d’aménager des villes de 15 minutes, il y a la réalité de nos vies qui se déroule dans des environnements où même le mieux situé des ménages, sur une rue résidentielle au cœur des quartiers centraux revitalisés ou contemporains, aura rarement l’opportunité d’accéder à quelques services pertinents que ce soit sans une dépense de temps inférieur à 20-25 minutes. Et l’on ne parle même pas ici des usages qui requièrent souvent, par leurs natures et l’échelle de leurs rayonnements, un investissement beaucoup plus important en temps ou en équipements lourds de transport, comme se rendre au travail ou l’éducation supérieure. La réalité, soulignée par l’auteur, est que d’œuvrer pour augmenter l’accessibilité dans l’espace urbain est assimilable à un travail de fond sur le plan économique et social. De cette façon, le plus grand nombre et une grande diversité de la population profitent d’une satisfaction personnelle et d’opportunités accrue de création d’une richesse collective.

Une incapacité d’atteindre une destination en 15 minutes n’est pourtant en rien un échec. C’est plutôt un constat sur la dégradation des environnements urbain, dévitaliser par manque de densité et aux prises avec la déstructuration engendrées par une accessibilité centrée sur l’automobile entre la résidence et la destination désirée. Entre ces deux points, à l’heure de pointe du matin, un automobiliste prendra 24 minutes et un utilisateur des transports en commun, environ 33 minutes. Comme on le voit, il n’en faudrait pas beaucoup pour réduire l’écart.

Sur les traces de The 30-Minute City

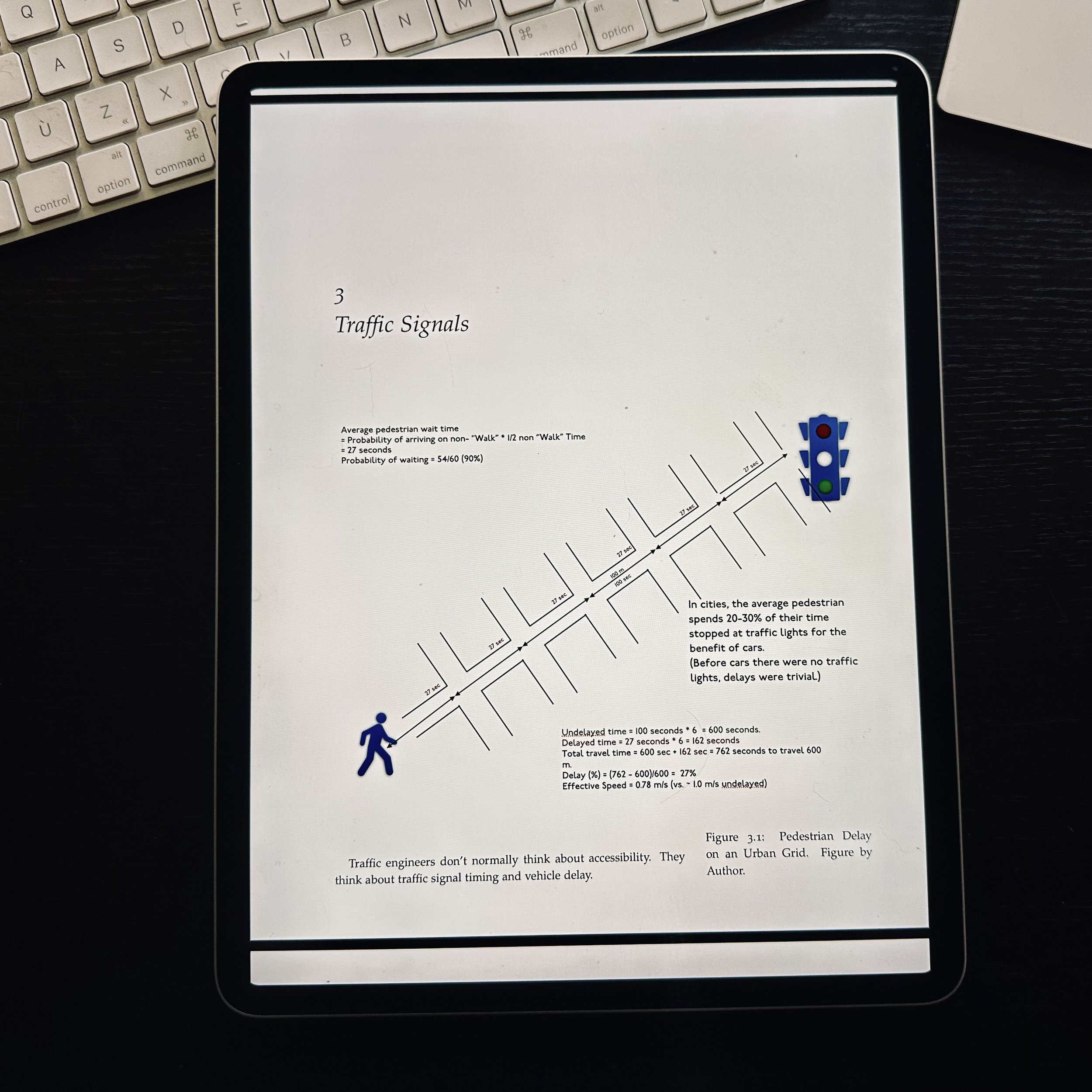

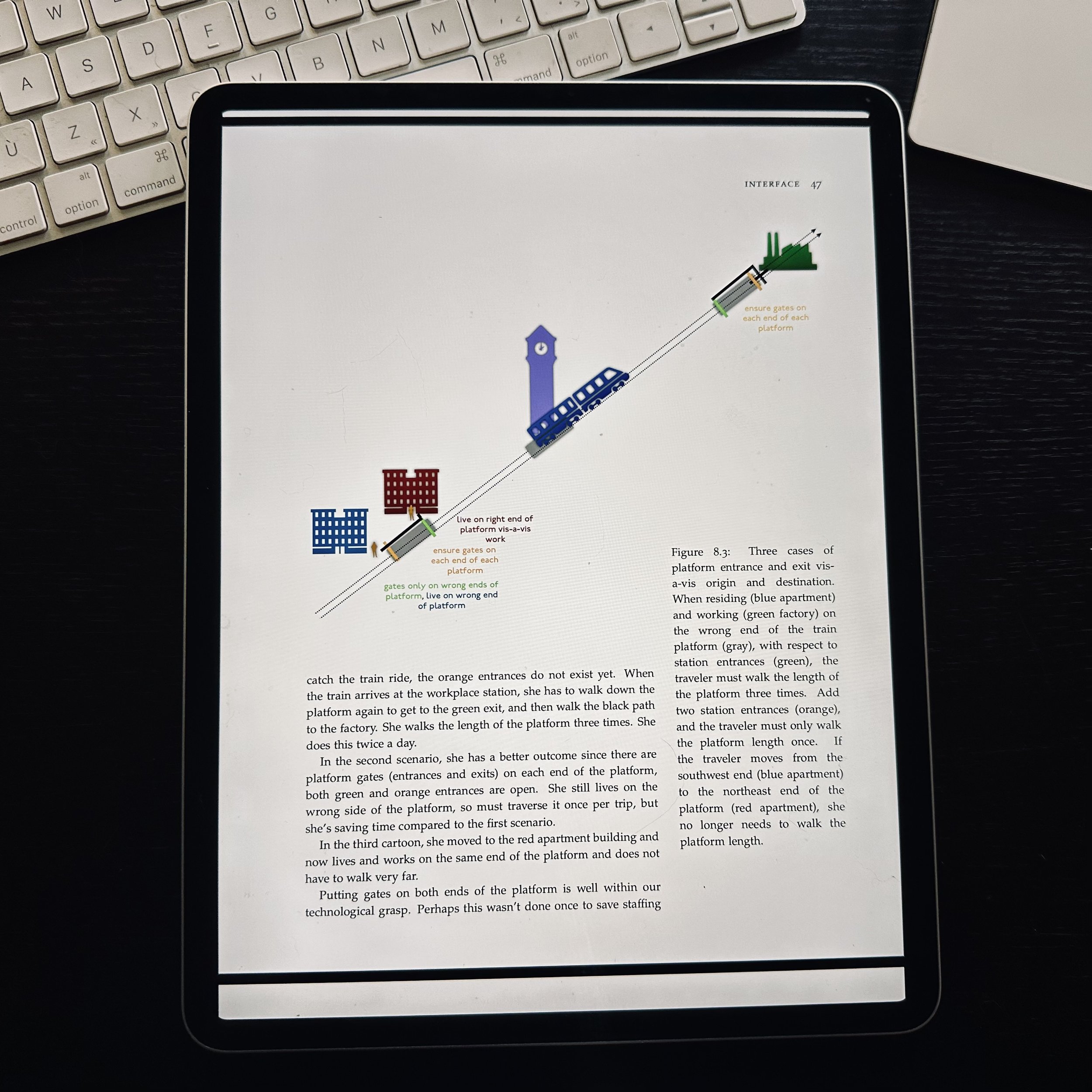

Au lieu de se laisser paralyser par la nécessité de reconstruire notre urbanité de fond en comble, comme les villes à 15 minutes pourraient nous le laisser envisager, ou de se dire que seuls les ménages déjà inscrits dans une trame urbaine dense et diversifiée seront en mesure de bénéficier des fruits de cette proximité, pourquoi ne pas envisager la situation autrement? Comme en améliorant la manière et les priorités dans l’offre de transport en commun et actif? C’est un peu la proposition que fait Monsieur Levinson dans cet ouvrage, allant même jusqu’à suggérer la mise en place d’une nouvelle catégorie professionnelle, celle «d’opérateur urbain». À l’inverse du «planificateur urbain» ou du généraliste qu’est l’urbaniste, l’opérateur urbain (urban operator) concentrerait sa pratique sur l’amélioration continue des services, des équipements ou des aménagements dans le but d’en extraire une plus grande efficacité et une meilleure connectivité des différents modes de transport en commun et actif. Plus généralement encore, son mandat s’étend au territoire métropolitain afin de faire fonctionner le système en un ensemble orienté vers la facilitation de l’accessibilité aux destinations stratégiques à toutes les échelles de la métropole. Concrètement, cela pourrait vouloir dire d’assurer qu’une plateforme d’embarquement soit accessible d’un bout à l’autre, que les feux de signalisation le long d’un corridor soient synchronisés en fonction des piétons, des cyclistes et du transport en commun, que les circuits d’autobus, de tramway et de trains soient intimement coordonnés sur un horaire cadencé fréquent à l’échelle locale et métropolitaine, comme l’a fait la Suisse à l’échelle locale, régionale et nationale.

L’auteur donne plusieurs autres exemples d’amélioration dans le rodage, en se concentrant sur la façon d’opérer les services collectifs. On bonifie l’efficacité de ceux-ci de l’ordre de quelques minutes, on facilite les transferts et l’on augmente la fréquence; c’est ainsi que toute l’accessibilité du territoire métropolitain, régional et local desservie par le transport collectif et actif peut commencer à jouer son rôle structurant. La ville de 30 minutes offre des choix modaux et une liberté inégalée à ses citoyens parce qu’elle priorise stratégiquement, partout sur son territoire, l’accessibilité en modes collectif et actif.